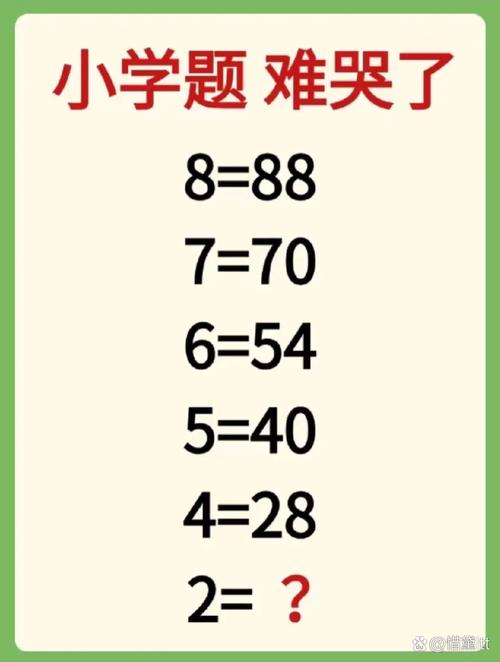

小学生学数学难哭了?别慌!这份实用指南助孩子重拾信心

当孩子面对数学作业泪眼汪汪,小手揉着眼睛说“太难了,我不会”时,那份无助确实让每一位父母揪心,数学,这门看似冰冷的学科,却常常成为孩子学习路上第一道需要温柔跨越的关卡。

第一步:拥抱情绪,化解压力源

- 接纳感受是起点:孩子流泪时,先给予一个温暖的拥抱。“妈妈/爸爸看出这道题让你很着急,对吗?”简单的共情能让孩子紧绷的情绪开始放松。研究显示,情绪平稳时大脑负责逻辑思考的前额叶皮层才能更好工作。

- 暂停键很重要:如果眼泪已决堤,继续强攻题目往往适得其反,不妨暂停学习:“我们先休息几分钟,喝点水,等感觉好点再试试?”短暂的抽离能有效降低焦虑水平。

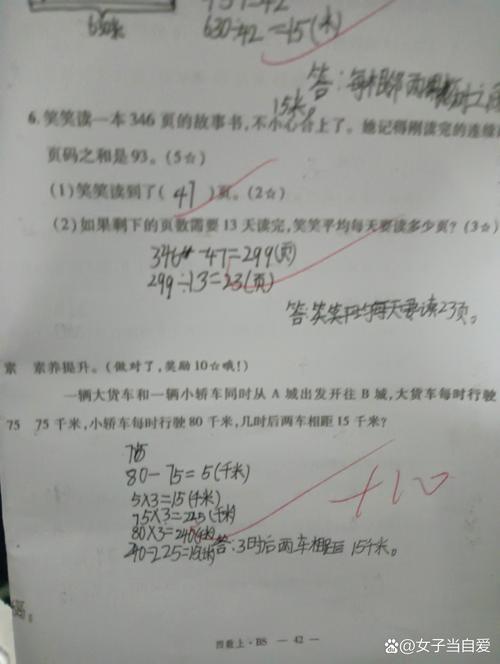

- 拆解目标降难度:一张满是未完成题目的卷子会带来巨大压迫感,将任务分解:“今天我们只专注弄懂这两道应用题,其他的先放一放。”小目标的达成能积累宝贵信心。

第二步:让抽象数学“活”起来

- 实物操作是金钥匙:低年级孩子尤其需要具象化学习,理解减法?拿出孩子喜欢的糖果进行操作:“你有8颗糖,给了妹妹3颗,现在还剩几颗?”分数概念模糊?切一个真实的苹果或披萨来演示1/2、1/4。

- 数学就在生活中:购物时让孩子计算简单金额:“这袋饼干5元,酸奶3元,我们一共要付多少钱?”烘焙时用量杯认识分数,散步时数步数、观察树叶形状找规律。新课标强调数学应用能力,生活正是最佳课堂。

- 善用趣味工具:数学绘本、教育类APP(如都都数学、Moose Math)、七巧板、数学积木等,将枯燥练习转化为游戏挑战,激发内在兴趣。

第三步:优化方法,培养核心思维

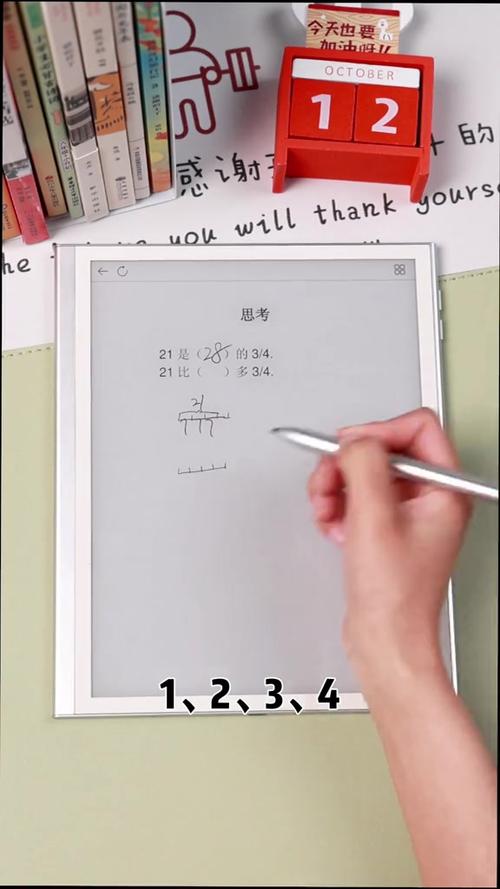

- “说出来”比“写出来”有时更有效:鼓励孩子当小老师,把解题思路讲给你听,讲述的过程能梳理思路,暴露理解卡点,家长也能清晰了解孩子思考逻辑。

- 可视化辅助不可少:面对复杂应用题,引导孩子画图——线段图清晰展示数量关系,示意图辅助理解空间问题,将文字转化为图形是突破理解障碍的关键技巧。

- 重视基础计算能力:熟练度是数学流畅度的基石,可通过限时口算小竞赛(如5分钟挑战)、心算日常小账目等方式,在趣味中提升速度和准确率。基础稳固,后续复杂问题才能应对自如。

第四步:家校携手,营造积极氛围

- 主动沟通,了解详情:及时与老师交流,了解孩子课堂表现和具体困难点(如是否在特定知识点如进退位、时间认识上卡壳),家校信息同步才能精准支持。

- 关注过程胜过分数:评价重点放在努力程度和思考过程上:“今天你用了画图的方法,这个思路很棒!”、“比上次多坚持了10分钟,有进步!”避免因一次分数不理想就否定整体能力。

- 传递积极信念:避免在孩子面前抱怨数学有多难,常传递这样的观念:“数学就像搭积木,找到方法,一步步来,你一定能掌握。”、“这次不会没关系,我们一起找原因。”家长的信念是孩子自信的根基。

数学不是天赋的测试场,而是思维成长的训练营,孩子学数学时掉下的眼泪,往往是通往理解路上暂时的小小迷雾,我们常说数学像搭积木,一块块基石稳固了,思维的大厦自然能拔地而起,下一次当孩子面对数学题眼泪汪汪时,请蹲下来轻轻擦掉他的泪水:“这道题确实有点挑战,来,我们一起看看它到底在说什么?”也许就在这一刻,孩子心中那颗名为“我能行”的种子,已经开始悄悄发芽。

发表评论