,不仅培养逻辑思维,更为未来理科学习奠定基础,许多家长发现孩子数学成绩波动时,常陷入盲目刷题或加大补习强度的误区,本文将从认知规律与教学实践出发,分享切实可行的提升策略。

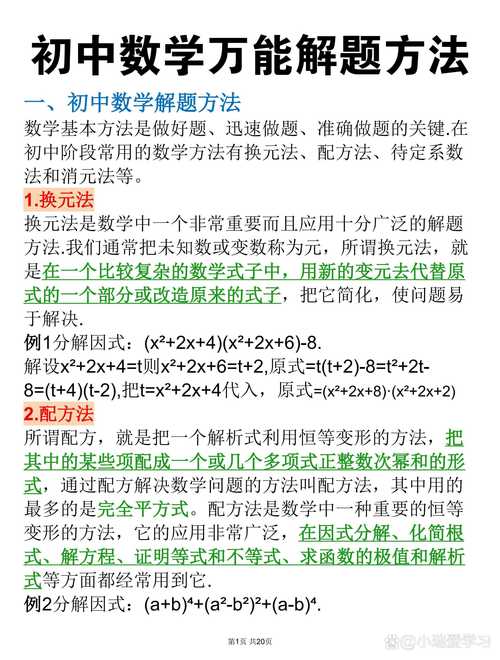

构建知识网络比零散记忆更重要

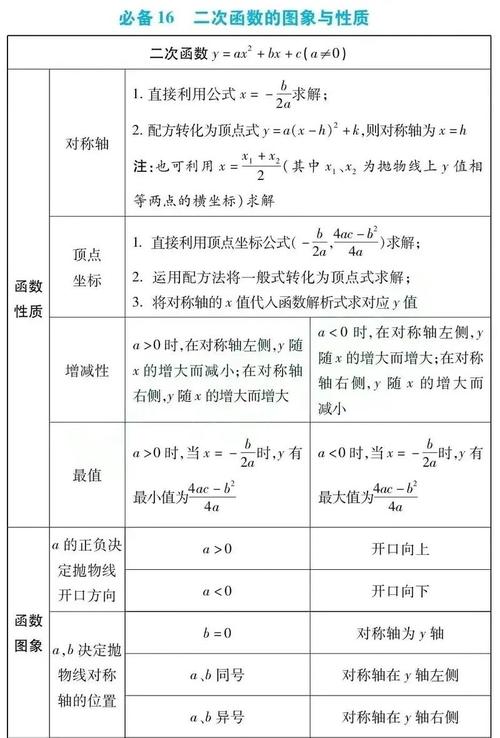

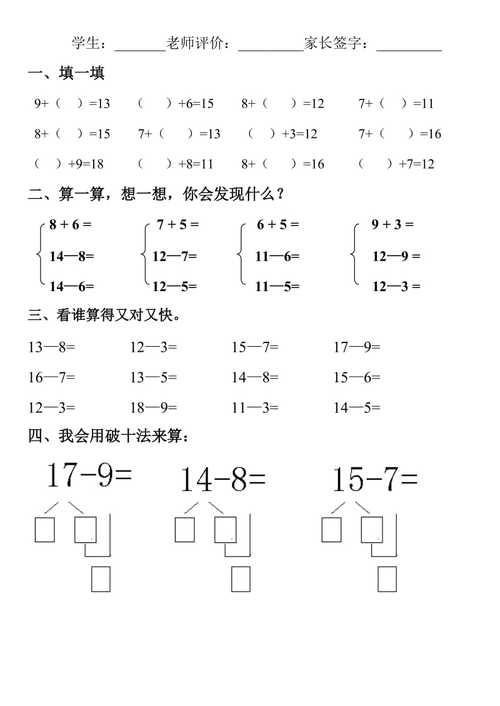

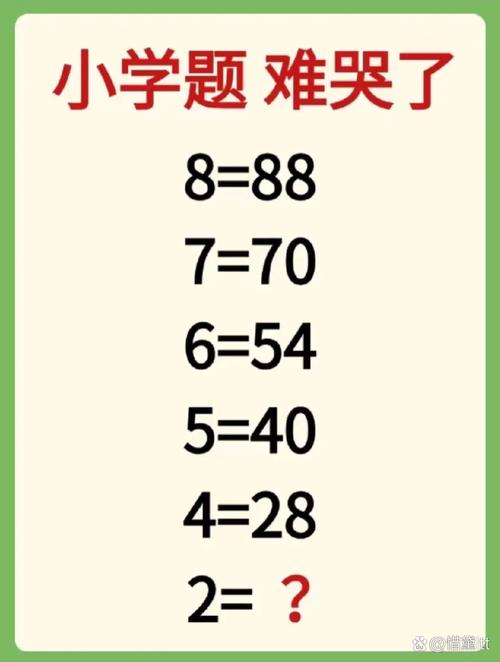

小学阶段运算能力是根基,但机械背诵乘法表不如理解十进制原理,当孩子能解释“17×5=10×5+7×5”时,已掌握乘法分配律雏形,初中生需建立几何与代数的联系,例如用坐标系理解函数图像,用代数方程解几何问题,这种知识串联能减少公式遗忘率。

错题本需要动态管理

准备活页本记录错题,按“概念模糊”“计算失误”“思路偏差”分类标注,每周重做时,将完全掌握的题目移出,保留反复出错的题型,某重点中学的跟踪数据显示,坚持动态整理错题的学生,三个月内同类错误减少62%。

生活场景激活数学思维

超市购物时让孩子计算折扣优惠,旅行前共同规划路线与时间,组装家具时辨识立体图形,真实情境中的数学应用能提升解决问题能力,英国剑桥大学研究表明,每周进行3次生活数学实践的学生,空间想象力测试得分提高28%。

阶梯式练习提升抗压能力

每日安排15分钟基础题巩固,周末进行90分钟综合训练,月末模拟考试环境,这种渐进式训练能增强应变能力,避免让孩子连续做超过当前水平两个等级的难题,挫败感会抑制学习动机。

家长角色应从监督者转为支持者

检查作业时关注解题过程而非答案对错,用“这个方法很有趣,能解释怎么想到的吗”代替“这道题怎么又错了”,当孩子独立解决难题时,具体赞扬其运用的策略,如“用画图替代纯计算是很聪明的做法”。

数学能力的提升如同培育树苗,需要持续浇灌思维养料而非拔苗助长,某位带出数学竞赛金奖学生的教师分享:“最好的辅导是让孩子忘记在学习数学,而是沉浸在解决问题的成就感中。”这或许揭示了数学教育的本质——用科学的方法唤醒内在探索欲,让抽象符号成为打开世界的钥匙。

发表评论