如何帮助理解力偏弱的小学生提升数学能力?

发现孩子数学学习吃力,理解题目困难,不少家长难免忧心忡忡,别急,理解力的提升并非一蹴而就,需要科学的方法和持续的耐心,找准方向,积极引导,孩子的数学思维定能迎来新的成长空间。

精准定位,理解困难的核心在哪里? 首要任务是细致观察,明确孩子卡壳的具体环节,是对抽象的数学符号感到陌生?是难以将文字题转化为算式?还是对基本概念(如“进位”、“倍”的含义)感到模糊不清?与孩子的数学老师深入沟通尤为重要,老师往往能提供课堂表现的关键信息和专业判断,有时,视觉感知或基础阅读能力的薄弱也可能间接影响数学理解,这点不容忽视。

家庭策略:把数学融入生活,构建信心基石

- 生活即课堂: 购物时让孩子计算折扣、找零;烹饪时一起测量食材份量;规划出行时讨论时间与路程,让抽象的数学概念在真实场景中生动起来,孩子自然能体会到数学的实用价值。

- 游戏激发兴趣: 善用七巧板、拼图锻炼空间想象力;扑克牌游戏(如24点)训练计算与策略;桌游(如大富翁)强化规则理解与运算应用,在轻松氛围中接触数学逻辑,孩子更易投入。

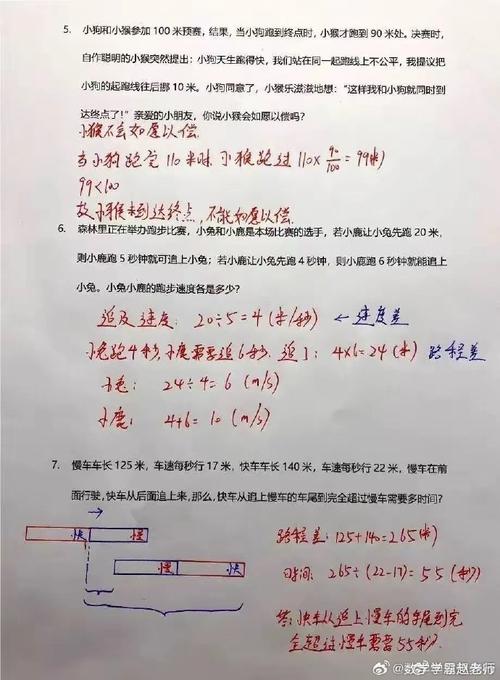

- 具象化辅助: 理解加减乘除有困难?拿出实物!分豆子、摆小棒、画圈圈,让计算过程看得见摸得着,画图更是解应用题的利器,线段图、示意图能直观揭示数量关系。

- 积极反馈的力量: 关注孩子微小的进步,哪怕只是思路正确但结果有误,也应肯定其思考过程。“这次解题步骤很清晰!”“你能想到用画图的方法,真棒!”这类鼓励能有效保护学习热情,抵消挫败感。

有效沟通:成为孩子在校学习的坚实后盾

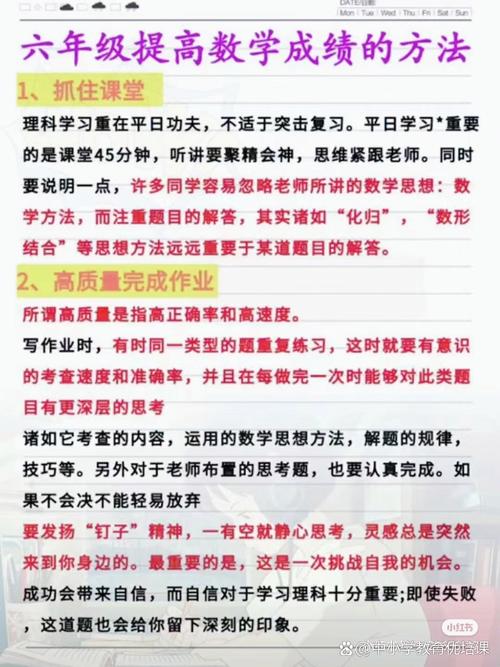

- 主动家校协同: 定期与数学老师交流,清晰了解教学进度、课堂重点以及孩子的具体表现(专注度、互动情况、作业质量),这有助于家庭辅导精准发力。

- 寻求专业支持: 若观察到孩子持续存在显著困难,或老师建议评估,应积极考虑寻求专业儿童教育心理学家或学习辅导师的帮助,专业的筛查能排除潜在的学习障碍(如计算障碍),并提供针对性干预方案。

循序渐进,夯实基础,提升核心思维力

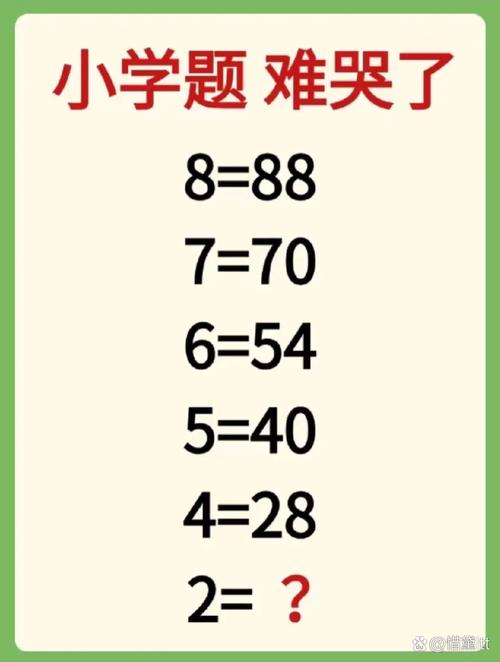

- 重视基础概念: 确保孩子对“数位”、“运算意义”(加法是合并,乘法是重复累加)、“分数含义”(部分与整体)等根基性概念有扎实理解,概念不清,后续学习如同沙上筑塔,可利用数学绘本、概念动画片等资源辅助理解。

- 分步拆解难题: 引导孩子面对复杂题目时,学会分解步骤,先读通题目,圈出关键信息和问题,再思考需要哪些已知条件,选择何种运算方法,逐步练习拆解,能显著降低理解负担,认知神经科学研究表明,分步处理信息能有效减轻工作记忆负荷。

- 语言表达促理解: 鼓励孩子用自己的话复述题目意思,解释解题步骤,清晰的表达往往反映清晰的理解,家长亦可采用提问引导:“题目要我们求什么?”“你知道哪些信息?”“你觉得第一步该做什么?”

- 培养“数感”与空间观念: 日常多进行估算练习(如这堆糖果大概有多少粒?);比较实物长短、大小、轻重;玩积木、画地图等活动,正如《数学教育心理学》指出,良好的数感和空间感是数学思维的底层支撑。

每个孩子的思维发展轨迹都有其独特性,理解数学暂时遇到挑战,绝非智力不足的标签。 关键在于家长保持平和心态,敏锐捕捉孩子的困惑点,以耐心和智慧将抽象的数学知识转化为可感知、可操作的生活经验与游戏,积极与学校携手,必要时借助专业力量,为孩子铺设坚实的认知阶梯,数学思维的种子需要适宜的温度与土壤,方能破土而出,茁壮成长,持续的、充满理解的引导,终将帮助孩子跨越眼前的障碍,在数学世界中找到属于自己的信心与乐趣。静待花开的过程,本身就是对孩子学习能力最深的信任。

发表评论