看着书架上琳琅满目的教辅资料,作为一名耕耘讲台多年的初中数学教师,我常常思考:究竟什么样的数学辅导书,才能真正帮到这些思维活跃又充满可塑性的初中孩子?写一本好的初中数学辅导书,远不只是知识点的堆砌,它更像是在构建一座通往理解与兴趣的桥梁,结合我的教学实践和观察,分享几点核心心得:

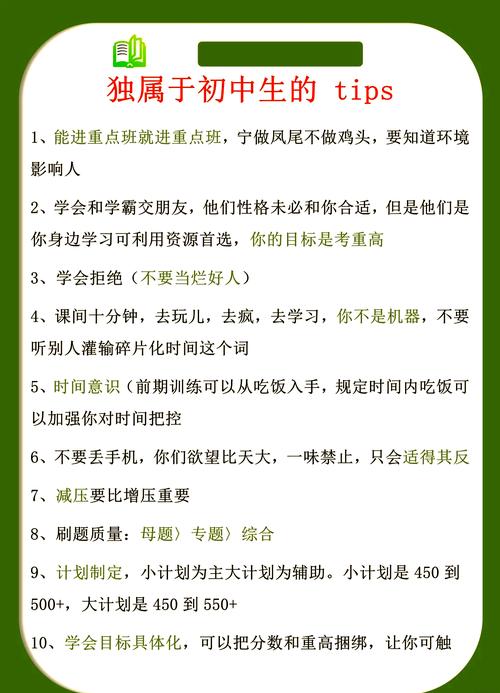

首要任务:精准定位你的“小读者”。 初中生不是缩小版的高中生,他们的抽象思维正在发展,但具象经验仍是重要支撑;他们好奇心强,但注意力集中时间有限;他们渴望被理解,讨厌“说教”,一本好的辅导书,必须蹲下来,用他们的视角看问题,语言要生动、亲切,避免晦涩的学术腔,多用“我们”来拉近距离,把数学概念融入他们熟悉的生活场景(比如用薯片分装讲因数分解,用篮球赛积分讲方程),理解他们的认知节奏和兴趣点,是成功的第一步。

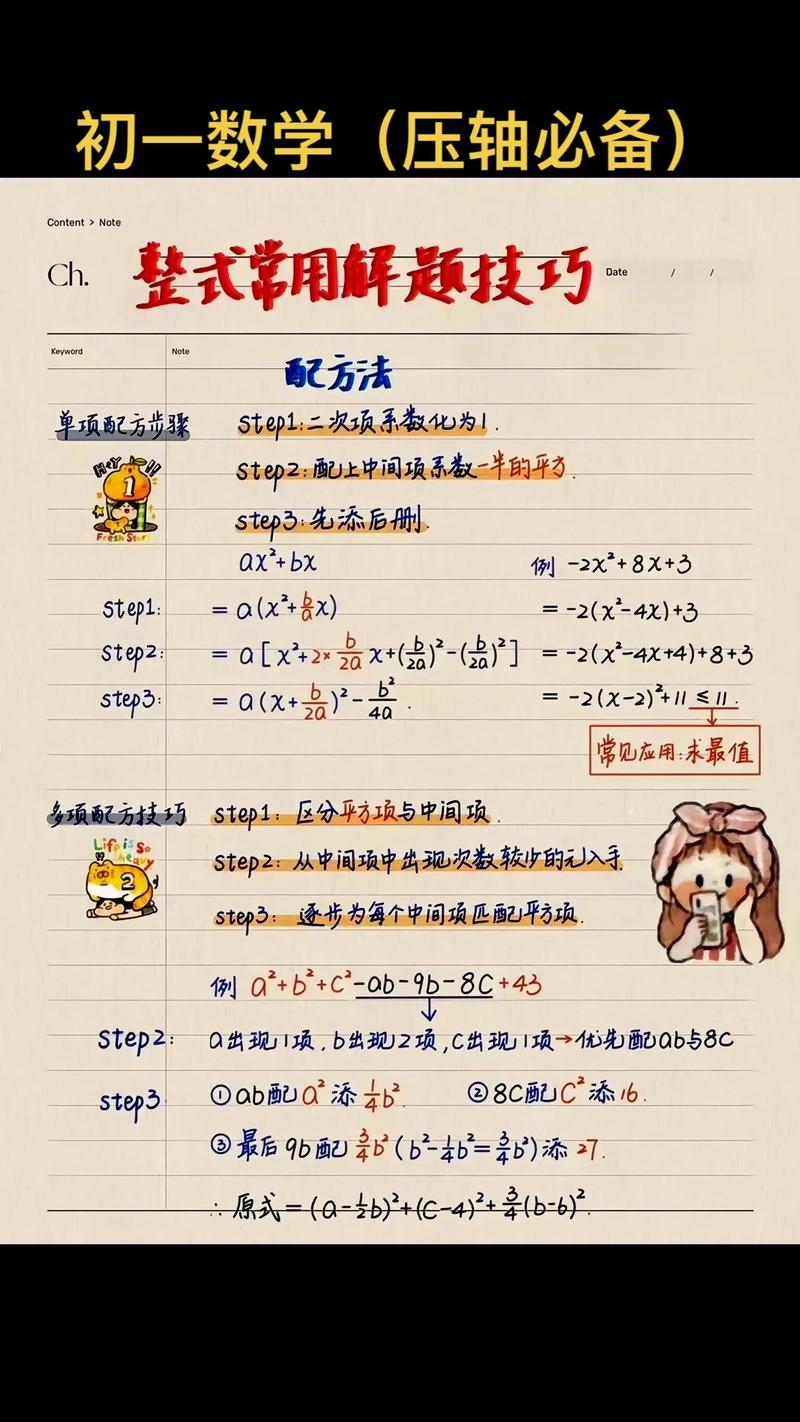

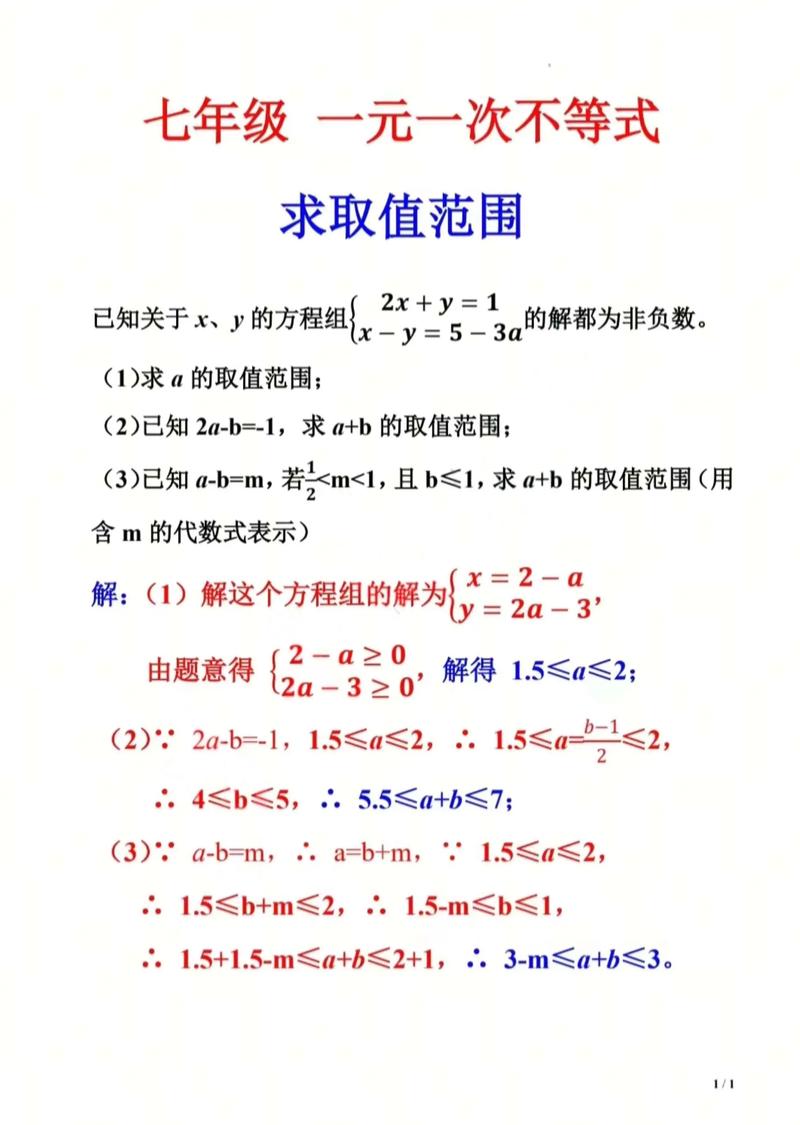

结构清晰:搭建稳固的知识脚手架。 知识点的组织逻辑至关重要,切忌跳跃式推进或信息轰炸,理想的结构应该像一棵树:主干清晰(核心概念),枝干分明(关键知识点),叶子茂盛(例题、变式、应用),每个章节或单元,建议遵循“概念引入 -> 要点精析 -> 典型例题 -> 方法提炼 -> 阶梯练习”的路径,概念引入要直观,最好有生活实例或直观图示;要点精析要简洁、抓本质,用不同颜色或符号突出重难点;例题讲解要详细展现思维过程,特别是“为什么这样想”比“怎么做”更重要;方法提炼要像口诀一样易记好用;练习设计要由浅入深,从模仿到应用再到小挑战,给予学生成就感。

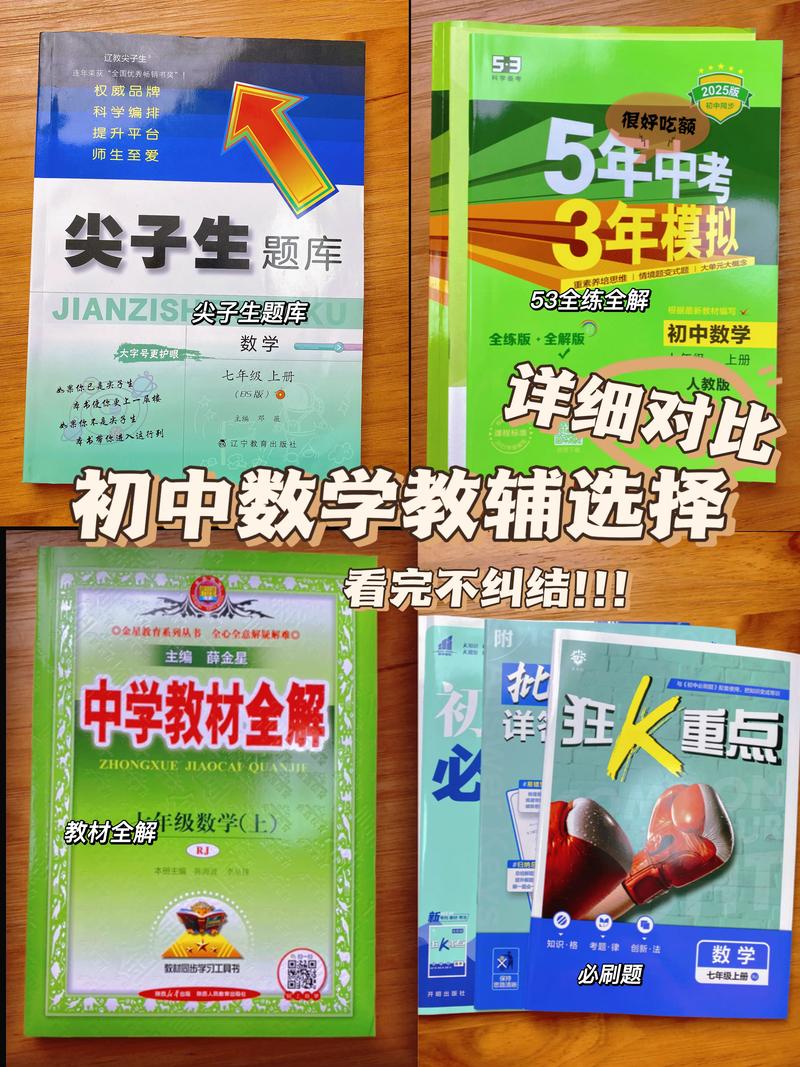

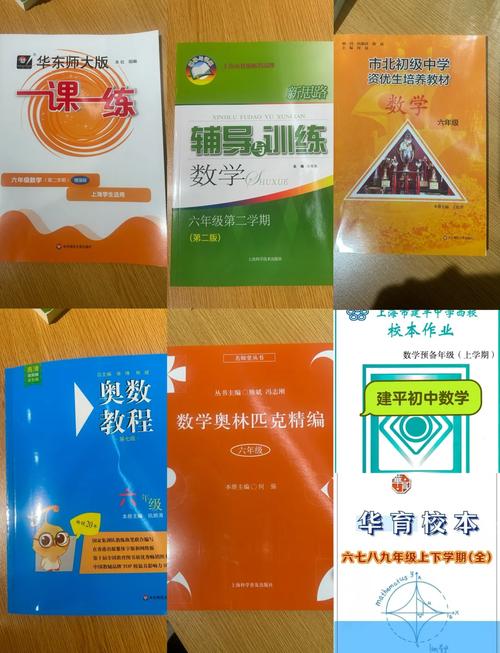

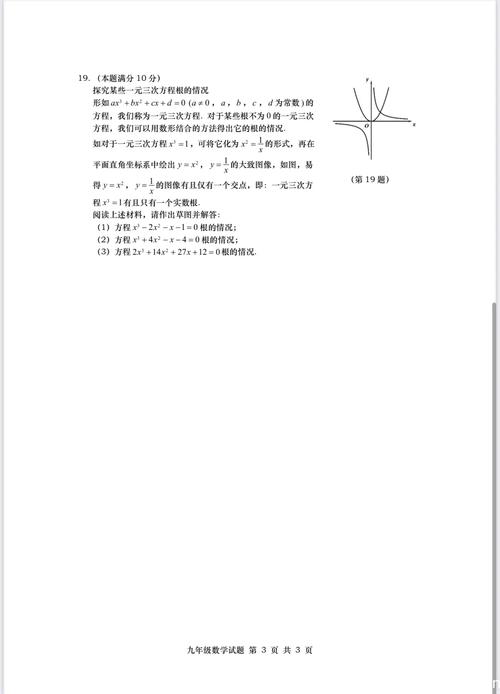

例题与习题:质量远胜数量。 题海战术是兴趣的杀手,精心挑选和设计例题习题,是辅导书的灵魂,例题必须具备典型性,能清晰示范一类问题的核心解法,讲解过程要详细拆解步骤,暴露思维关键点,特别是学生容易卡壳、出错的地方,用旁批或注释点明“陷阱”和“诀窍”,习题设计要讲究梯度:基础巩固题确保概念掌握,能力提升题侧重方法应用和思维训练,少量拓展题满足学有余力者的探索欲,务必杜绝偏题、怪题、超纲题,题目情境尽可能贴近学生生活或有趣的科学现象,让解题过程变得有意义、有趣味,答案解析不能只给结果,要讲清思路,甚至提供多种解法,开阔思维。

语言与表达:亲切易懂是金标准。 数学本身是严谨的,但表达方式可以是温暖的,行文要流畅自然,如同一位经验丰富的老师在面对面讲解,多用短句,避免冗长复杂的从句,关键术语首次出现时给予清晰定义或解释,善用比喻、类比(比如把解方程比作侦探破案找未知数),将抽象概念具象化,排版上,图文结合是关键,清晰的图表、示意图、思维导图,往往比大段文字更有效,适当使用色彩、图标、留白来区分内容、突出重点、缓解视觉疲劳,让页面看起来清爽友好。

点燃兴趣:让数学“活”起来。 一本优秀的辅导书,不能只满足于教会解题,更要激发学生对数学本身的好奇和热爱,可以在章节开头加入简短的数学史话、趣味故事,或在页边空白处设置“你知道吗?”小栏目,介绍数学在科技、艺术、生活中的奇妙应用,设计一些动手操作的小活动、开放性的思考题,鼓励探索和发现,让学生感受到数学不是冰冷的公式,而是一个充满智慧、美感和实用价值的奇妙世界。

重视反馈与迭代:持续优化的生命力。 辅导书出版不是终点,作者需要保持与一线教师和学生的沟通渠道,认真收集使用反馈:哪些地方学生理解困难?哪些例题设计得好?哪些练习效果不佳?根据真实的反馈不断修订、完善内容,让辅导书真正“活”起来,持续满足学生的需求。

归根结底,编写初中数学辅导书,是一份沉甸甸的责任,它要求作者不仅精通数学知识,更要深谙教育心理学,怀有对学生的真诚理解和深切关怀,唯有将专业性、实用性和趣味性巧妙融合,才能打造出真正受学生欢迎、助其成长的精品,这是一场与年轻心灵的对话,需要用智慧和匠心去书写。

一线教师:李明

发表评论