一位初中教师的深度实践

精准把握基础,构建知识脉络

初中数学的知识环环相扣,例如在教授"一元一次方程"前,我会先带学生回顾小学的等式性质,用天平实物演示平衡原理,新课时,设计阶梯式练习:从2x = 6的基础解方程,过渡到3(x-1) + 5 = 17的复合题型,确保80%的学生当堂掌握核心解法。

用真实问题点燃思维火花

避免脱离情境的抽象讲解,在"统计与概率"单元,我让学生分组调查全校同学的课余爱好,收集数据制作扇形图,当孩子们发现"超过60%同学选择运动"时,主动提出计算具体人数,乘法的应用自然融入探究过程。

分层任务激活全员参与

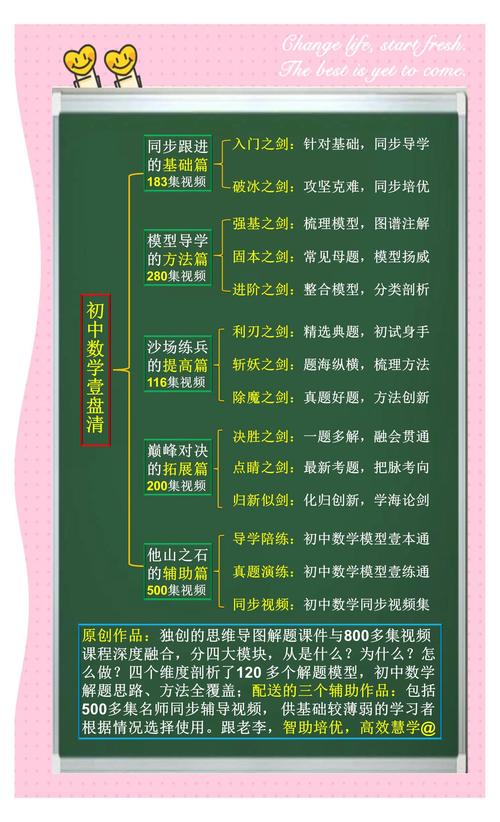

课堂练习采用三级设计:

- 基础层:直接应用公式(如平行四边形面积计算)

- 进阶层:组合图形分解(操场跑道面积=长方形+半圆)

- 挑战层:开放建模(用函数思想分析零花钱储蓄计划)

上周的测验数据显示,分层教学后C级学生及格率提升22%。

动态技术赋能直观理解

几何难题常因空间想象不足卡壳,借助GeoGebra动态软件,拖动"二次函数y=ax²+bx+c"的系数滑块,图像实时变化,学生惊呼:"原来a控制开口大小,c是抛物线的'起跳点'!" 抽象概念瞬间具象化。

即时反馈塑造成长闭环

作业批改不止于对错,在解应用题的作业本上,我会标注:"列式精准!若在第二步检验x=5是否符合题意,将更完善。" 面批时采用"三明治反馈法":先肯定思路→指出关键漏洞→示范优化步骤,坚持两月后,学生订正率从47%升至89%。

数学教育的本质是思维锻造,当学生举着画满辅助线的几何题冲进办公室喊"老师,我用旋转法解出来了!",那一刻的闪光,胜过所有标准答案。

黑板上的公式会褪色,但探索中建立的逻辑盔甲,将护送每个少年穿越未来的风雨迷障。

发表评论