许多家长和孩子在遇到小学数学中的分析题(通常指应用题)时感到棘手,这类题目不仅要求计算能力,更考验理解、分析和推理的综合能力,掌握有效的方法,能让孩子解题更轻松,思维更清晰,以下是帮助孩子攻克小学数学分析题的实用步骤:

第一步:静心读题,抓住关键

- 慢读细看: 要求孩子放慢速度,逐字逐句阅读题目,至少读两遍,第一遍了解大意,第二遍寻找关键信息。

- 圈画重点: 引导孩子用笔圈出题目中的已知条件(数字、单位、关键描述)和所求问题(题目最后问的是什么),特别注意隐藏条件或表示数量关系的词语,如“一共”、“剩余”、“比…多/少”、“倍”、“平均”等。

- 理解情境: 帮助孩子在脑海中想象题目描述的场景,明确题目涉及的对象(人、物品、事件)以及它们之间的关系,搞清楚“发生了什么”、“要求什么”。

第二步:拆解关系,寻找联系

- 分析数量关系: 这是解题的核心,引导孩子思考:题目中给出的几个已知条件之间有什么关系?这些条件与最终要求的问题之间又存在什么联系?

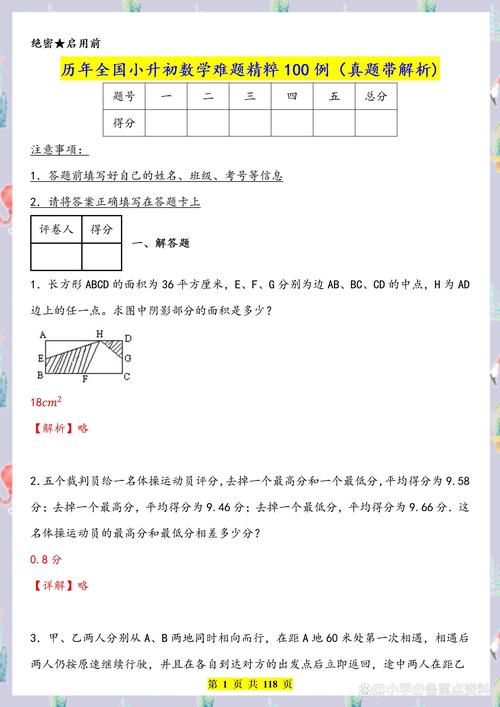

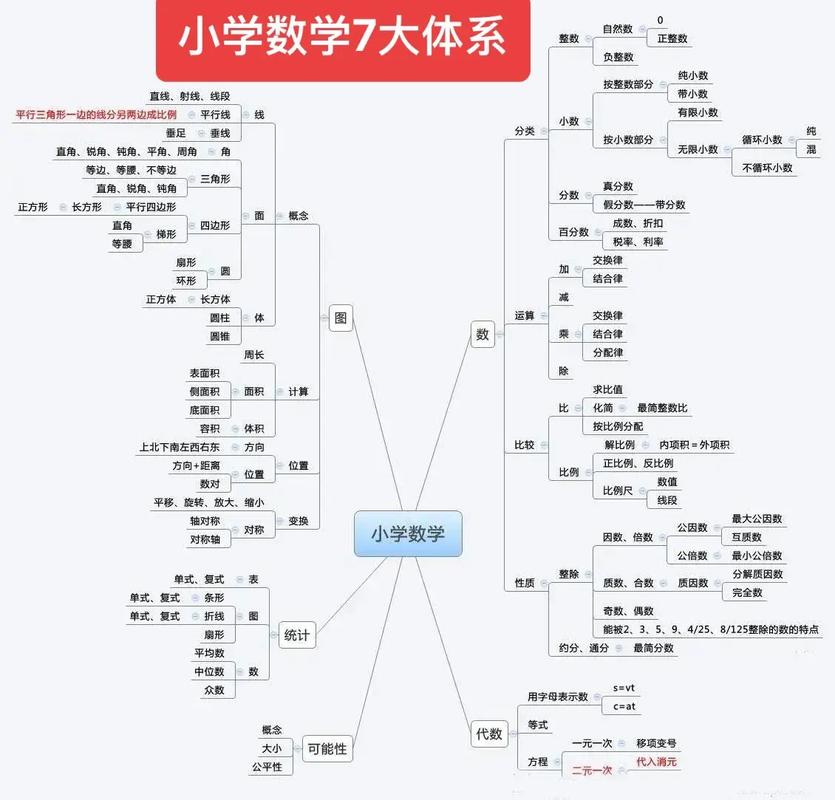

- 寻找模型: 小学数学应用题通常有几种基本模型,如“部分与整体”、“比较(谁比谁多/少)”、“份总(每份数、份数、总数)”、“行程(速度、时间、路程)”、“单价、数量、总价”、“工作总量、效率、时间”等,帮助孩子识别题目属于哪种或哪几种模型的组合。

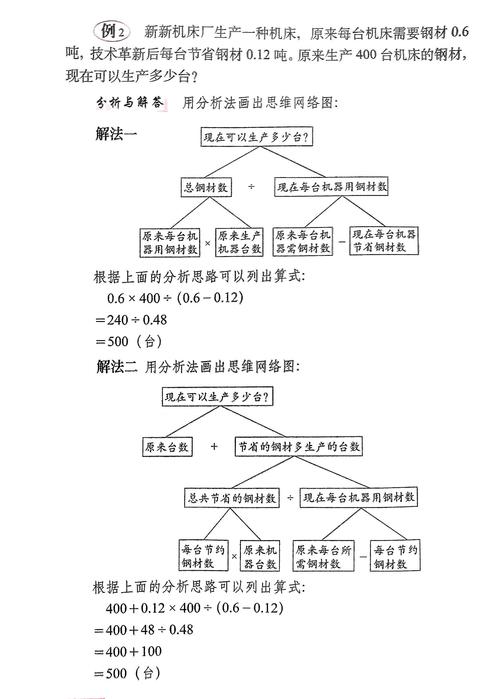

- 画图辅助: 对于较复杂或抽象的关系,强烈建议使用画图法,可以画线段图、示意图、简单的集合图或列表格,图形能直观地展现数量关系,是分析题的强大工具。

第三步:选择策略,列式解答

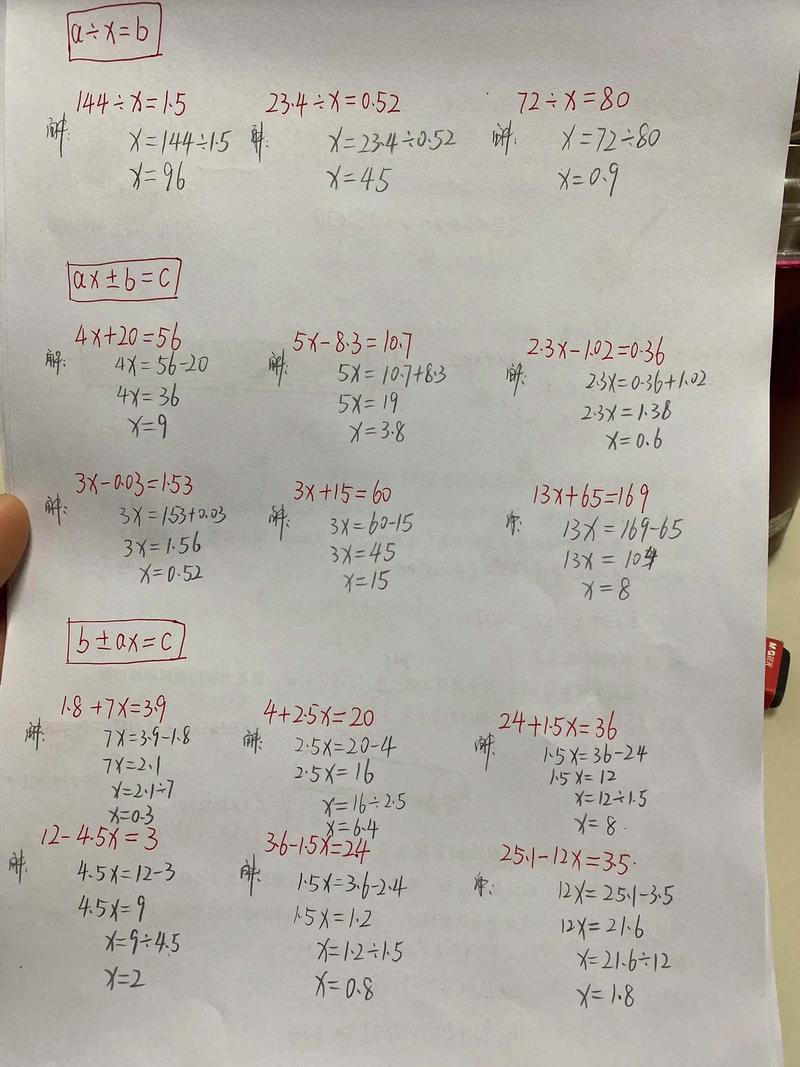

- 确定方法: 根据分析出的数量关系和模型,选择合适的解题方法,是直接一步计算?需要分几步?用加法、减法、乘法还是除法?或者需要列方程(高年级适用)?

- 清晰列式: 指导孩子根据思考过程列出算式或方程,每一步计算对应解决一个小问题,逐步接近最终答案,确保算式清晰、步骤分明。

- 计算准确: 在草稿纸上进行仔细计算,注意数字、符号和单位,确保计算过程无误。

第四步:验证答案,反思过程

- 代入检查: 将得出的答案代入原题的条件中,看是否符合题意,题目说“比原来多”,答案是否确实比原来多?计算的总数是否等于各部分之和?

- 估算判断: 用估算的方法快速判断答案是否合理,答案是一个人数,不可能是小数;总价不太可能比单价还低。

- 回顾方法: 思考一下:这道题还有没有其他解法?哪种方法更简便?解题的关键点在哪里?通过反思加深理解,积累经验。

常见误区提醒:

- 急躁读题: 没看清题目就急于下笔,导致理解错误。

- 忽视单位: 计算过程中忽略单位统一,导致答案错误(如米和厘米混用)。

- 关系不清: 未能准确分析数量间的逻辑关系,生搬硬套公式。

- 缺乏验证: 算出答案就结束,没有代入检查的习惯。

给家长的建议:

- 鼓励为主: 当孩子卡壳时,不要急于告知答案或方法,通过提问引导其思考:“题目告诉我们什么?”“要求什么?”“它们之间可能有什么关系?”“画图试试看?”

- 重视过程: 关注孩子分析问题和寻找方法的过程,比最终答案是否正确更重要,肯定其思考的闪光点。

- 联系生活: 将数学问题与孩子熟悉的生活场景联系起来,帮助理解抽象概念。

作为一位有着多年小学数学教学经验的老师,我始终认为,分析题的训练价值远超其本身,它锻炼的是孩子将现实问题转化为数学模型的能力,是逻辑思维和解决问题能力的基石,与其追求题海战术,不如扎扎实实引导孩子掌握“读题-分析-解答-验证”的科学流程,让思考成为一种习惯,当孩子真正理解了解题思路,举一反三便水到渠成。

发表评论