高中数学会考,作为衡量学生基础学业水平的重要考试,其考查范围并非指向某一本特定的“秘籍”,而是立足于国家课程标准(新课标)所规定的高中数学知识体系,考生与其纠结于“考哪本书”,不如清晰地理解会考覆盖的核心知识模块以及这些知识通常在哪些主流教材中系统呈现。

核心考查模块与教材对应

高中数学会考内容广泛覆盖高中阶段必修课程的核心内容,主要分为以下几大模块:

-

代数与函数

- 集合与常用逻辑用语、函数概念与性质(一次、二次、幂、指数、对数函数)、基本初等函数应用、三角函数及其图像性质、三角恒等变换、解三角形、数列(等差、等比)、不等式(基本不等式、简单线性规划)。

- 教材体现: 这些内容通常构成高中数学必修第一册的主体,并在必修第二册(或部分教材的后续章节)深化,如三角函数、数列等,这是会考分值占比最重的部分之一。

-

几何与向量

- 平面向量及其运算、立体几何初步(空间几何体结构特征、三视图与直观图、空间点线面位置关系证明、表面积与体积计算)、平面解析几何初步(直线与圆的方程、位置关系)。

- 教材体现: 平面向量和立体几何初步是必修第二册的核心内容,平面解析几何初步通常安排在必修第二册或选择性必修第一册的起始部分,会考对立体几何的考查侧重于基本概念和常见几何体的性质、面积体积计算以及线面平行、垂直关系的证明(通常难度适中),解析几何则侧重直线和圆的基础知识。

-

概率与统计

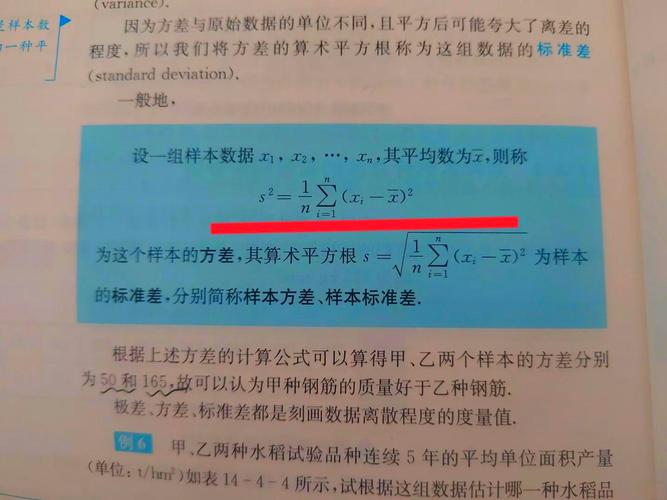

- 随机事件与概率(古典概型、事件关系与运算)、统计初步(抽样方法、用样本估计总体——频率分布表/直方图、数字特征如平均数、中位数、方差等)、随机事件的独立性、条件概率。

- 教材体现: 这部分内容是必修第二册或选择性必修第二册的重要组成部分,会考要求掌握基本概念和常用方法,计算量通常不大,但对理解和应用有一定要求。

理解“教材”的角色

- 课标是纲,教材是载体: 各省市高中数学会考严格依据国家课程标准命题,不同地区可能选用不同出版社(如人教版、北师大版、苏教版等)编写的教材,这些教材虽然编排顺序、例题习题略有差异,但都必须覆盖课标规定的所有核心知识点。

- 知识体系是关键: 对于考生而言,至关重要的是掌握上述三大模块中的核心概念、基本原理、常用方法和基础应用能力,无论使用哪个版本的教材,最终考查的都是这些知识和能力。

- 常见教材版本: 国内广泛使用的高中数学教材版本包括人民教育出版社(人教版)、北京师范大学出版社(北师大版)、江苏凤凰教育出版社(苏教版)等,考生只需熟练掌握学校统一使用的教材即可,无需额外寻找特定版本。

高效备考策略(个人观点)

作为经历过会考并长期关注高中数学教学的过来人,我认为备考的关键在于:

- 回归课本,吃透基础: 将你正在使用的教材作为最根本的复习资料,逐章梳理知识点,确保对定义、定理、公式(来源、适用条件)理解透彻,课本上的例题和习题往往是基础中的基础,务必熟练掌握解题思路。

- 构建知识网络: 不要孤立地看待知识点,尝试在代数、几何、概率统计内部以及它们之间建立联系(例如函数思想在解析几何中的应用,向量在立体几何中的作用),绘制思维导图是梳理知识结构的有效方法。

- 精练典型题型: 在掌握基础后,结合老师提供的复习资料或历年本省市会考真题、模拟题进行练习,重点练习考查基础知识和基本技能的题目,特别是教材中反复出现的题型,避免盲目刷难题、偏题。

- 重视运算与表达: 会考对计算的准确性和解题过程的规范性有要求,平时练习就要注重计算的准确率,书写步骤清晰、逻辑严谨、表述规范,避免不必要的失分。

- 查漏补缺,针对性强化: 通过练习和模拟测试,找出自己的薄弱环节,集中精力进行突破,对于常考但自己易错的知识点,务必反复巩固。

- 理解为主,记忆为辅: 数学不是死记硬背的学科,在理解概念、原理、方法的基础上,再去记忆必要的公式和结论,效率会高得多,公式最好能自己推导一遍,理解其来龙去脉。

总结关键点

高中数学会考考查的是基于国家课程标准的高中数学必修核心内容(代数函数、几何向量、概率统计),考生应立足自身使用的教材版本,系统复习教材涵盖的知识点,深刻理解概念,掌握基本方法和技能,通过练习巩固提升,并注重规范表达,抓住“基础”和“体系”这两个核心,便能从容应对会考,与其费心寻找“考哪本书”的答案,不如扎扎实实把课本上的知识变成自己解题的能力,这才是通过会考、提升数学素养的正道,备考路上,与其东张西望,不如把手中课本的每一页都琢磨透,每一个公式都在草稿纸上反复推演,让知识真正内化于心,当你能清晰画出函数图像的走势,流畅完成几何证明的逻辑链条,准确算出概率统计的结果,会考自然水到渠成。

发表评论