初中数学与爱国教育的自然融合

数学公式与家国情怀,看似遥远的两端,在初中课堂中却能实现深度交融,数学不仅是逻辑与计算的王国,更是培育爱国情怀的沃土。

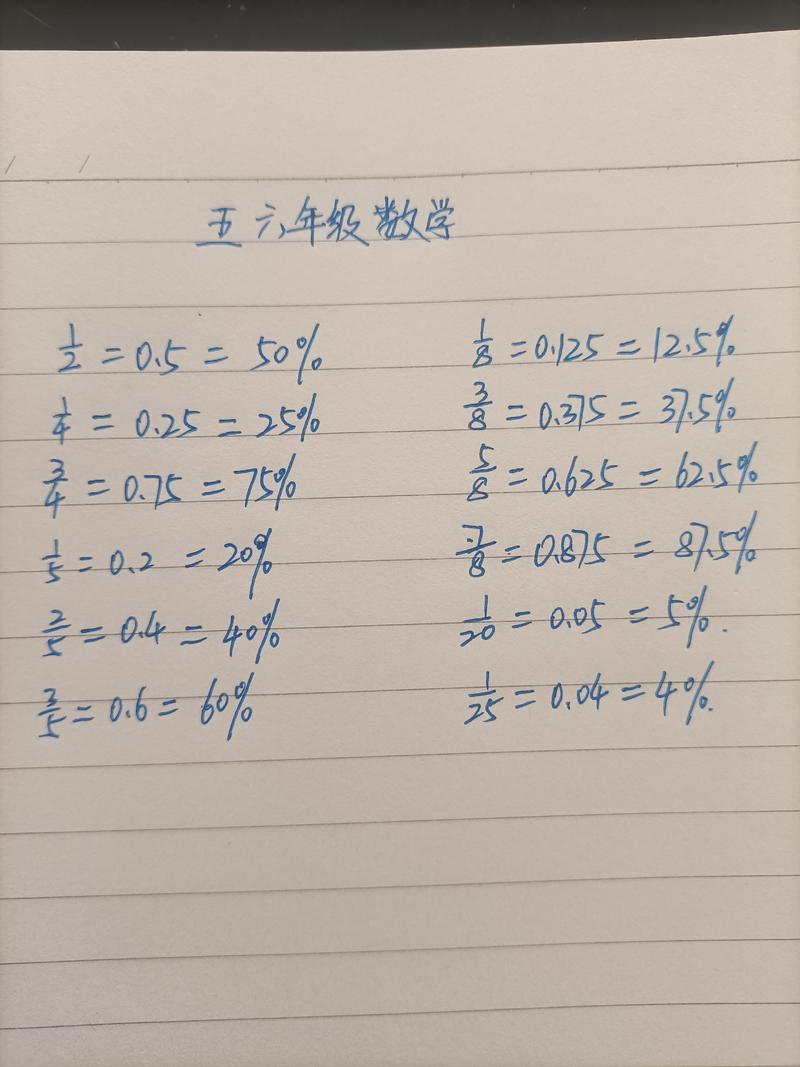

教材中的中国印记

翻开现行初中数学教材,处处可见精心融入的国家元素,八年级“一次函数”章节中,分析高铁运行时速与里程的关系,正是中国基建奇迹的数学表达;九年级“统计与概率”单元,引用全国人口普查的真实数据,让学生从数字中感知国情民情,这些内容将抽象数学概念具象为可触摸的国家发展图景。

国家成就成为鲜活教例

当讲解勾股定理时,引入中国航天器精准对接的轨道计算案例;探讨立体几何时,展示“中国天眼”射电望远镜的球面设计原理,国家重大科技突破中所蕴含的数学智慧,让定理公式焕发时代光芒,学生通过计算嫦娥五号地月转移轨道参数,在解题过程中感受科技自立自强的力量。

数学家的精神丰碑

课堂上讲述华罗庚放弃国外优渥条件毅然归国,将数学应用于国家建设的经历;介绍吴文俊创立具有中国特色的数学机械化证明方法,这些数学家的爱国情怀与学术成就,构成鲜活的德育资源,在数学史教学中,学生不仅学习知识演进,更传承科学报国的精神火种。

数据里的国情认知

利用统计局开放数据,指导学生分析近十年人均GDP增长曲线,理解高质量发展内涵;通过计算各省份义务教育巩固率,认识国家教育均衡发展成果,真实数据构建的数学项目,让国情教育摆脱说教,在理性分析中深化认同。

课堂实践激发担当意识

设计“我为社区优化垃圾分类点”的数学建模活动,运用坐标系知识规划最佳投放位置;开展“家庭节水方案”数据调查项目,用统计知识服务生态文明建设,当数学知识转化为建设美丽中国的具体行动,社会责任与爱国情怀自然生根发芽。

数学教师肩负着双重使命,我在教学中发现,当孩子们用数学原理解读“复兴号”的加速曲线时,眼中闪烁的不只是求知的光芒,更有对“中国速度”的自豪,这种通过严谨推导建立的情感认同,比任何灌输都更为坚实而持久,在数学课堂上培育爱国情怀,需要教师持续挖掘学科与时代的深刻连接,让理性思维与情感共鸣同频共振。

华东师范大学数学教育研究所最新调研显示:87%的学生认为融合国家发展案例的数学课,显著提升了对学科价值的认同度,同时增强了对科技强国建设的向往。

发表评论