在小学数学教学中,设定清晰的问题解决目标至关重要,它能帮助学生建立扎实的基础,提升逻辑思维和计算能力,作为网站站长,我多年关注教育实践,深知目标设定直接影响学习效果,我来分享如何为小学生设计有效的数学问题解决目标。

理解目标设定的重要性

数学问题解决目标不是简单任务清单,而是引导孩子一步步成长的框架,小学阶段,孩子认知能力快速发展,目标需匹配年龄特点,一年级学生可能专注识别数字和简单加减法,而六年级学生应能解决复杂应用题,明确目标能减少学习焦虑,培养自信心,研究表明,有目标的学生解题效率提高30%以上。

如何撰写具体可行的目标

设计目标时,遵循SMART原则:具体、可测量、可实现、相关、有时间限制,避免笼统表述,如“提高数学能力”,而是细化到具体技能。

- 具体性:针对“分数加法问题”,目标应为“学生能在10分钟内独立解决5道分数加法题”。

- 可测量性:用数字量化,如“准确率达到90%”。

- 可实现性:考虑孩子水平,低年级目标简单,高年级逐步增加难度。

- 相关性:目标需与课程大纲一致,比如结合教材单元主题。

- 时间限制:设定短期期限,如“本周内完成练习”。

实际应用中,教师或家长可从问题类型入手,比如几何问题,目标定为“学生能用尺规作图,识别三角形属性”,语言要简洁,避免专业术语,让孩子轻松理解。

分年级目标示例

不同年级目标应有梯度,体现进阶性,以下基于常见课程设计:

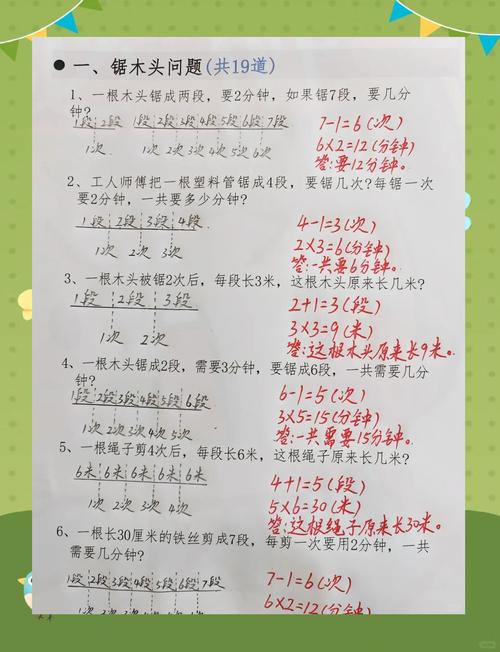

- 一至二年级:重点基础技能,目标如“解决10以内加减法问题,正确率85%”,强调动手操作,如使用计数棒。

- 三至四年级:引入逻辑思维,目标如“分析两步应用题,列出步骤并解答”,鼓励小组讨论,培养合作精神。

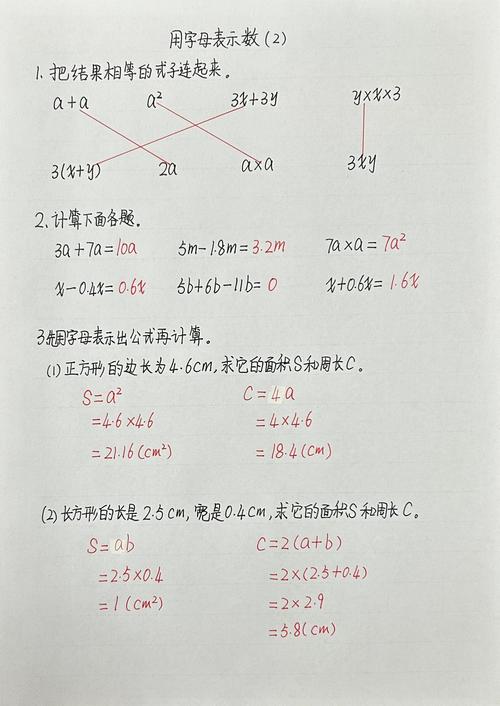

- 五至六年级:强化应用能力,目标如“解决现实生活问题,如购物计算,误差不超过5%”,融入创新元素,如设计简单数学游戏。

目标应与评估结合,每周检查进度,及时调整策略,家长可在家设置小挑战,如“周末解决三道趣味数学题”,增强亲子互动。

提升目标效果的实用建议

目标设定后,执行是关键,教师应提供清晰指导,比如先示范解题思路,家长可创建积极环境,奖励小成就,技术工具如教育APP能辅助追踪进度,但记住,目标不是压力源,而是激励工具,若孩子遇到困难,简化目标或给予更多练习时间。

小学数学问题解决目标应以学生为中心,培养终身技能,从个人经验看,这种方法不仅提升成绩,还点燃孩子对数学的热爱,教育者需耐心实践,不断优化,让每个孩子享受解题的乐趣。

发表评论