如何打造真正启迪思维的教材

数学课本,远非简单习题的堆砌,它承载着启迪思维、点燃兴趣的重任,一本优秀的小学数学教材,是学生数学旅程的可靠地图与明灯,如何精心编织这份至关重要的学习材料?

紧扣课标,明确育人导向

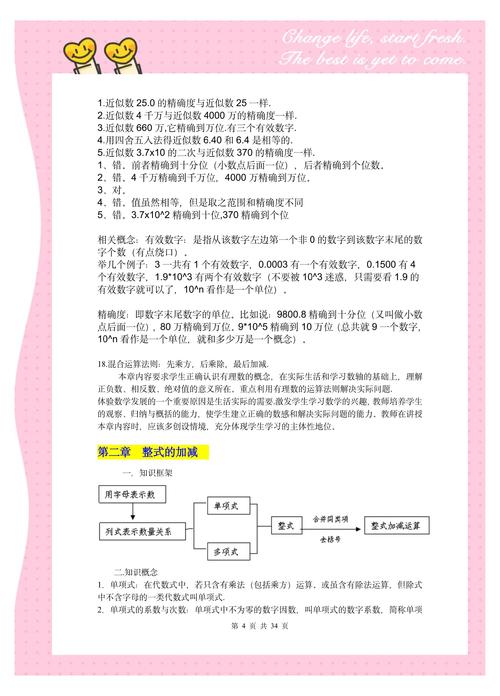

- 核心素养为魂: 教材设计必须深度融入《义务教育数学课程标准》,将数感、符号意识、推理能力、模型思想、应用意识等核心素养分解、渗透到每一个单元、每一节内容中,这绝非抽象概念,而是通过具体、生动的数学活动落地生根。

- 螺旋上升,夯实基础: 知识点的安排严格遵循学生认知规律,采用螺旋上升的结构,从“20以内加减法”到“百以内加减法”,再到“多位数运算”,每一次循环都加深理解、提升技能,确保基础牢固。 编排:兴趣点燃与思维深潜**

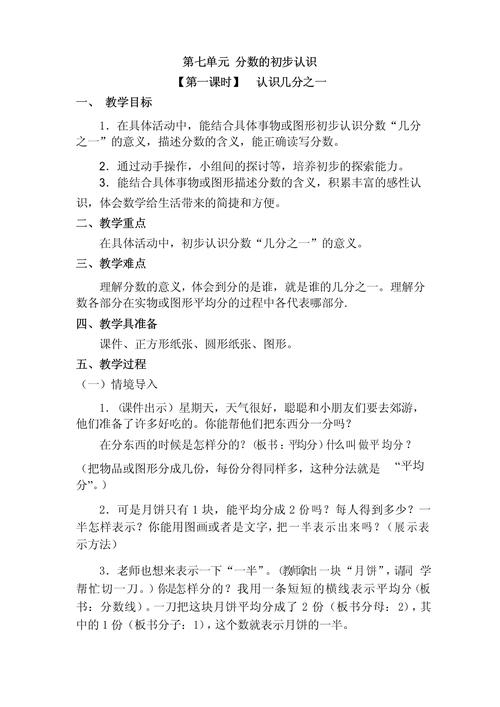

- 情境真实,生活为源: 数学概念需从学生熟悉的现实场景中自然引出,学习“认识人民币”时,设计模拟购物活动;理解“图形与几何”,让学生观察教室、家中的物品形状,真实情境让数学变得可触摸、有意义。

- 探究驱动,过程为重: 摒弃直接告知结论的模式,设计层层递进的问题链和探究活动,学习“长方形面积”前,让学生用小正方形摆一摆、数一数,在操作中自主发现“长×宽”的规律,动手、观察、猜想、验证,思维的火花在此刻迸发。

- 直观先行,抽象渐进: 低年级大量运用色彩鲜艳的图画、实物图片、操作学具(如计数器、小棒、几何片),建立直观模型,随着年级升高,逐步过渡到示意图、线段图,最终形成抽象符号表达,实现思维的飞跃,北师大版教材在低年级“数的认识”中对实物图的巧妙运用,便是极佳的示范。

- 习题分层,满足多元: 练习设计是教材生命力的关键,基础题确保全体学生掌握核心知识;变式题(如改变条件、情境)深化理解、举一反三;少量开放题、挑战题(如设计校园绿化方案)满足学有余力者的探索欲,培养创新精神,避免枯燥重复的机械训练。

形式呈现:亲和力与可读性

- 图文并茂,生动活泼: 插图不仅是装饰,更是重要的认知工具,采用符合儿童审美的插画风格,人物形象亲切可爱,图表清晰准确,插图需与文字内容紧密结合,有效辅助理解。

- 语言童趣,精准易懂: 叙述语言亲切、简洁、富有童趣,避免生硬术语,关键概念和方法的表述必须科学、精准、无歧义,指令清晰明了(如“圈一圈”、“画一画”、“说一说”),确保学生能准确执行学习任务。

- 结构清晰,导航明确: 单元导语点明目标;课时主情境图激发兴趣;核心知识点、例题、练习层次分明;单元小结帮助梳理脉络,清晰的版块划分让学生学习路径一目了然。

融入技术,拓展时空

- 数字赋能,动态呈现: 在纸质教材基础上,配套开发优质数字资源,利用动画演示几何图形的变换过程(如平移、旋转);通过交互式APP模拟测量、概率实验;提供微课讲解重难点,数字资源使抽象概念可视化、动态化。

- 连接课堂内外: 教材可设计二维码链接,引导学生观看拓展视频、参与在线趣味练习、查阅数学小故事或生活中的数学应用案例,将学习延伸到课外。

实践检验与持续精进

- 师生共创,倾听一线: 教材编写绝非闭门造车,编写团队必须深入课堂,长期观察师生如何使用教材,倾听他们的真实反馈:学生哪里卡壳了?活动是否可行?教师有何改进建议?特级教师吴正宪团队在教材修订前进行的广泛课堂调研,是确保教材接地气的关键一步。

- 专家引领,科学论证: 邀请数学教育专家、认知心理学家、优秀教研员组成顾问团队,对内容的科学性、逻辑性、适龄性进行严格审查论证,确保经得起推敲。

- 迭代更新,与时俱进: 教材需要根据时代发展、教育理念更新和教学实践反馈,定期进行修订和完善,始终保持其先进性和生命力。

一本优秀的小学数学教材,应是孩子们乐于翻阅的"智慧故事书",是教师得心应手的"教学路线图",它用趣味吸引目光,用探究点燃思维,用严谨奠基素养,当教材真正成为连接儿童与数学世界的友好桥梁,数学学习便不再是负担,而是一场充满惊喜与成就的发现之旅。 教材编写者肩负的,正是点亮无数数学星光的责任。

发表评论