一堂好的数学课,就像一场精心策划的探险,能点燃孩子们眼中的好奇之光,作为一线教师,我认为一节成功的小学数学课,其核心在于引导孩子亲身经历知识的形成过程,而非简单的结果灌输,下面,我将分享一份经过实践的教学设计框架。

巧设情境,点燃兴趣(约5-8分钟)

课堂伊始,关键在于“启趣”,我们需要从一个贴近孩子生活、富有挑战性的问题情境入手,在学习《分数的初步认识》时,我不会直接拿出一个比萨饼的图片,而是设计一个游戏:“4块巧克力,要公平地分给2个小朋友,每人几块?”孩子很快答出2块,接着追问:“如果只有1块巧克力,还要公平地分给2个人,该怎么办呢?”这个矛盾会瞬间激发他们的求知欲,这个环节的目标是让孩子感到数学有用、有趣,从而主动卷入学习活动中。

操作探究,构建新知(约15-20分钟)

这是课堂的核心环节,学生是绝对的“主角”,教师的作用是提供丰富的学具(如七巧板、小棒、方格纸等),设计清晰的探究步骤,让孩子们在动手、动口、动脑中自己发现规律。

在探究长方形面积公式时,我会给每个小组发一些1平方厘米的小方格和几个不同的长方形。“你能用这些小人,铺满这个长方形并算出它的大小吗?”孩子们会兴致勃勃地开始拼摆,很快,他们就会发现:铺满一行需要几个小方格,铺满一列需要几行,而总数量就是“每行的个数×行数”,这个公式不是我告诉他们的,而是他们自己通过实践“发明”的,理解自然深刻,在此过程中,我会巡视指导,捕捉有价值的思路,并鼓励孩子用语言表达自己的想法。

对话思辨,深化理解(约5-10分钟)

探究后的交流至关重要,我会请不同方法的小组上台展示,并引导全班进行提问和辩论。“你们看,这组同学是横着摆的,那组是竖着摆的,结果一样吗?为什么?”“他的方法和你有什么不同?你更喜欢哪一种?”通过这种对比和思辨,孩子们的知识从具体操作上升为抽象的数学思维,不仅知道了“是什么”,更明白了“为什么”,错误在这一环节也是宝贵的资源,分析错误往往能让理解更透彻。

分层练习,灵活应用(约5-7分钟)

练习的设计要体现梯度性和趣味性,巩固新知的同时发展思维。

- 基础巩固层: 设计直接应用新知的基本题,确保所有学生都能掌握核心知识点。

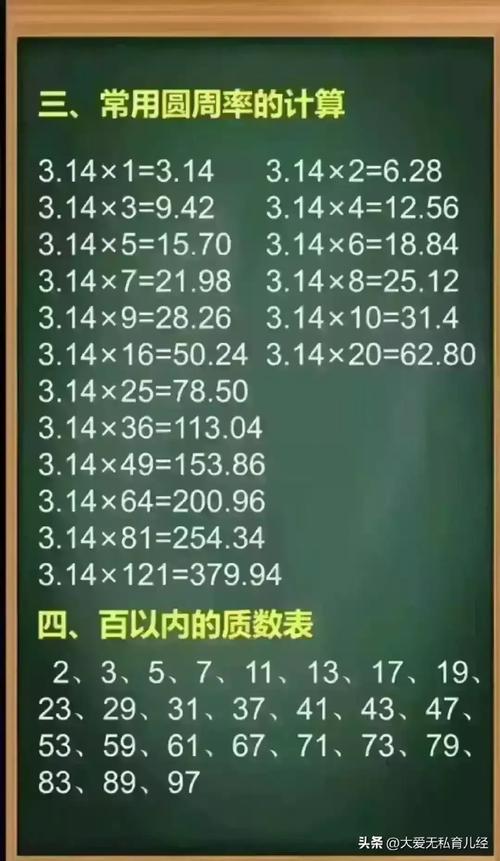

- 综合应用层: 联系生活实际,解决稍复杂的问题,比如学完周长后,可以提问:“给这幅画的四周镶上边框,需要多长的木条?”

- 思维拓展层: 设计一些有趣的、开放的挑战题,供学有余力的学生尝试,培养思维的灵活性。

回顾反思,串联升华(约2-3分钟)

课堂结尾不应仓促,我会引导学生一起回顾:“这节课我们一开始遇到了什么问题?我们是怎么一步步解决的?你最大的收获是什么?”通过简单的梳理,帮助孩子将零散的知识点串联成线,构建起自己的知识网络,体验学习的成就感。

在我看来,数学教学的真谛不在于赶进度、刷难题,而在于呵护每一个孩子与生俱来的好奇心,让他们在安全、支持的环境中,勇敢地尝试、思考、表达,最终感受到数学内在的逻辑之美和思维之趣。

发表评论