点燃思维火花,让解题力自然生长

面对初中数学题,许多学生常感困惑甚至畏惧,作为深耕一线多年的数学教师,我深知关键在于转变教学方式,将解题过程转化为思维成长的旅程,以下分享切实有效的核心策略:

化解畏难心墙:从“恐惧符号”到“拥抱挑战”

- 生活化引入: 新概念或题型出现时,优先关联学生熟悉的生活场景,讲解“一元一次方程”前,先讨论“购物找零的预算规划”或“运动路程与时间的关系”,让抽象符号找到现实根基,消除疏离感。

- 搭建“小台阶”: 复杂题目并非一步登天,将其拆解为连贯的“思维阶梯”,一道综合几何证明题,先引导学生独立完成“识别已知条件与求证结论”这一基础步骤,再逐步过渡到“添加辅助线”或“联系相关定理”的环节,让每一步都清晰可达。

- 强化正向反馈: 重视学生在解题过程中展现的任何积极思考,哪怕结果未完全正确,一句“你寻找等量关系的方向很准确!”或“辅助线这个尝试很有价值!”能极大增强信心,激发持续探索的动力。

锻造核心能力:解题思维的系统培育

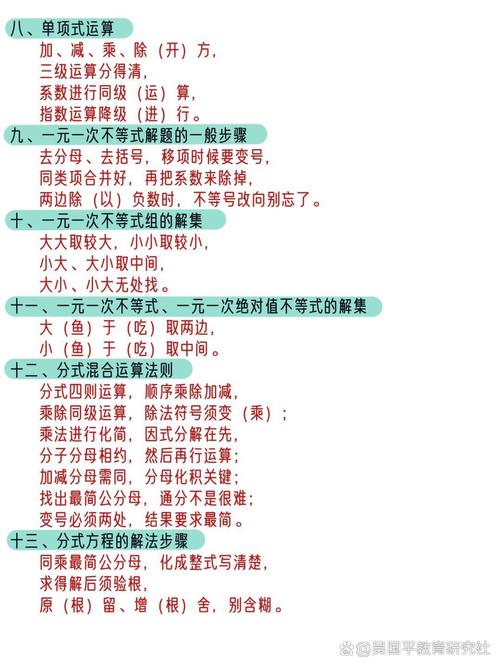

- “三遍读题法”扎根: 严格要求学生养成习惯:第一遍通读把握全局;第二遍圈画关键词、数据及隐含条件;第三遍明确最终求解目标,此过程能显著减少“粗心”失误,培养严谨审题能力。

- 思路“可视化”呈现: 鼓励学生动笔梳理思路,面对应用题,引导其用简洁符号、线段图或表格整理数量关系;几何题则强调规范作图,将抽象条件直观呈现,清晰的“思维地图”能有效疏通卡点。

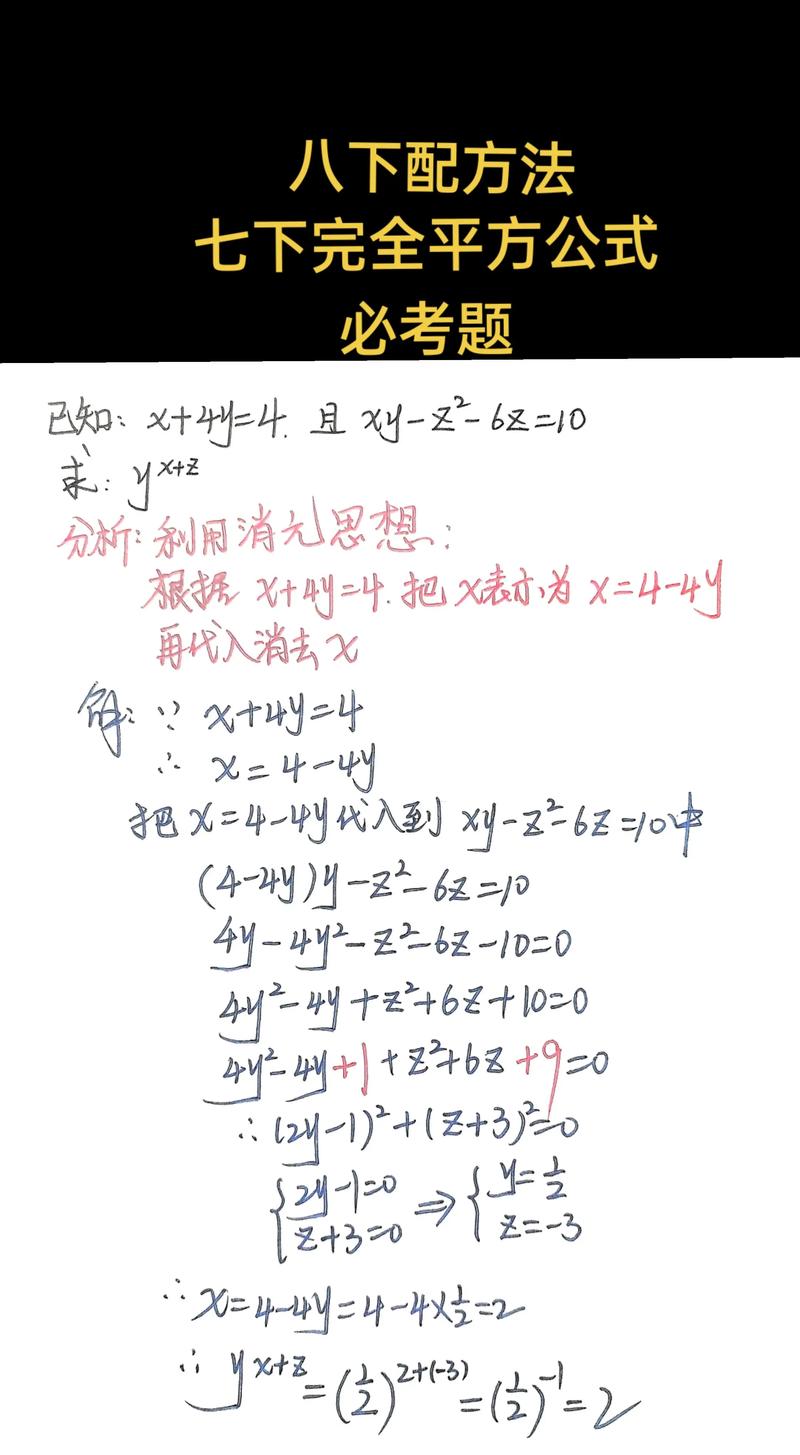

- “为什么”贯穿始终: 避免单纯模仿步骤,每个环节追问“为什么选择这条定理?”“这一步的依据是什么?”,证明三角形全等时,不只满足于写出“SAS”,更要探讨“为何是边角边,而非角边角?条件如何指向它?”深度理解方能举一反三。

- 错题:珍贵的“思维磨刀石”: 建立个性化错题本,重点记录当时卡壳的思维点(如“混淆了平方差与完全平方公式”、“未考虑二次函数开口方向”),而非仅仅抄写题目和答案,定期回看、剖析,实现针对性突破。

分层设计:让每位学生获得“成长感”

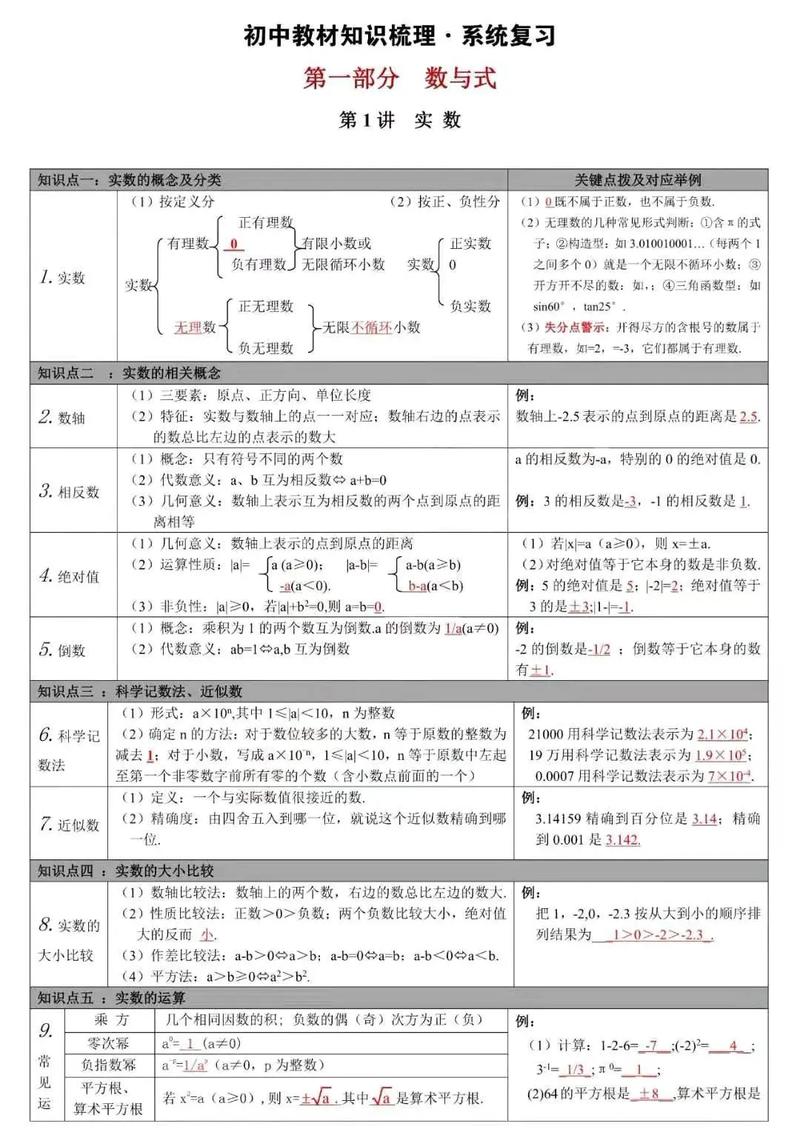

- 基础筑牢: 确保所有学生熟练掌握核心概念与运算规则,设计如“解方程√2x-5=3”、“运用勾股定理求直角边”等针对性巩固练习,为综合运用打好基石。

- 能力进阶: 为学有余力者提供开放性、探究性任务。“给定矩形周长,探究其面积变化规律并求最大值”,或“分析不同促销方案下的最优购买策略”,鼓励一题多解、优化方案。

- 合作激发: 组织小组讨论典型难题,在“证明等腰三角形性质”或“解决动态几何最值问题”时,不同视角的碰撞常能点燃灵感,学生相互讲解的过程也是思维深度内化的过程。

教师角色:从“讲授者”到“思维引导者”

- 精准诊断: 通过课堂提问、作业分析、小测反馈,迅速定位学生理解障碍点(如“函数图像平移规律混淆”、“分式方程增根原因不明”),为后续教学提供精准导航。

- “留白”的艺术: 不急于告知答案,抛出关键性问题如“要证明这两条线平行,你目前能找到哪些可能的路径?”“这个代数式能否通过变形向已知公式靠拢?”,给予充分思考、试错、调整的空间,沉默中的思维火花最为珍贵。

- 建立深度信任: 真诚关心每位学生的思维状态与情感体验,耐心倾听其困惑,用专业与热忱传递一个信念:数学虽有挑战,但你的潜力无限,我始终与你并肩前行。

多年教学实践让我坚信,成功的数学题教学绝非知识灌输,而是点燃好奇、磨砺思维、建立自信的旅程,当学生不再视题目为“拦路虎”,而成为乐于迎接的“思维体操”,当他们在独立解开难题时眼中闪烁光芒,便是教育最动人的价值体现,数学之美的传递,始于我们每一次用心的引导。

提示:本文由AI生成,仅供写作辅助,文章内容由作者提供,网站站长发布时,请务必结合自身教学经验进行深度修改与案例补充,确保内容的独特原创性与个人专业见解的充分体现,以最大化满足搜索引擎E-A-T(专业性、权威性、可信度)要求。

发表评论