小升初的暑假,看着孩子从小学欢快的数学课堂,即将踏入节奏更快、内容更深的初中数学大门,不少家长心里开始打鼓:这中间的“坎儿”怎么过?尤其是面对那些被称为“衔接题”的题目,孩子常常卡壳,家长辅导也找不到北,别急,笔者结合多年教学观察,聊聊如何有效应对数学中小学衔接题。

认清“断层”在哪里。 小学和初中数学看似一脉相承,实则存在显著的知识与能力跳跃,小学知识相对具体、计算性强,题目类型也较为固定,而初中数学迅速转向抽象思维和逻辑推理,概念更严谨,符号化语言(如字母表示数、方程)大量使用,对空间想象能力(几何)和综合运用能力要求陡增,衔接题,往往就卡在这些“断层”地带。

- 算术思维到代数思维的转变: 小学解应用题多用算术方法,一步步逆推,初中则强调设未知数、列方程,一道看似简单的行程问题,小学可能分步计算,初中则要求直接建立等量关系。

- 具体数字到抽象符号的适应: 面对

x,y这些字母,孩子容易发懵,不理解其代表的意义和运算规则。 - 单一知识点到综合应用的提升: 小学题目知识点相对孤立,衔接题往往开始融合多个知识点,比如分数、比例、几何初步知识出现在同一道题中。

- 规范步骤与严谨表达的要求: 初中对解题步骤的逻辑性和书写规范性要求更高,而小学阶段可能相对宽松。

攻克衔接题,关键在于“思维升级”与“方法调整”:

-

扎实基础,扫清“旧账”: 这是前提,务必确保小学核心知识,特别是分数、小数、百分数的四则运算及其灵活转换、常见数量关系(速度、时间、路程;单价、数量、总价等)、基本几何图形的周长面积计算、简易方程等掌握牢固,任何一处基础不牢,都会成为理解新知识的绊脚石,利用暑假,系统梳理,针对性补强薄弱环节。

-

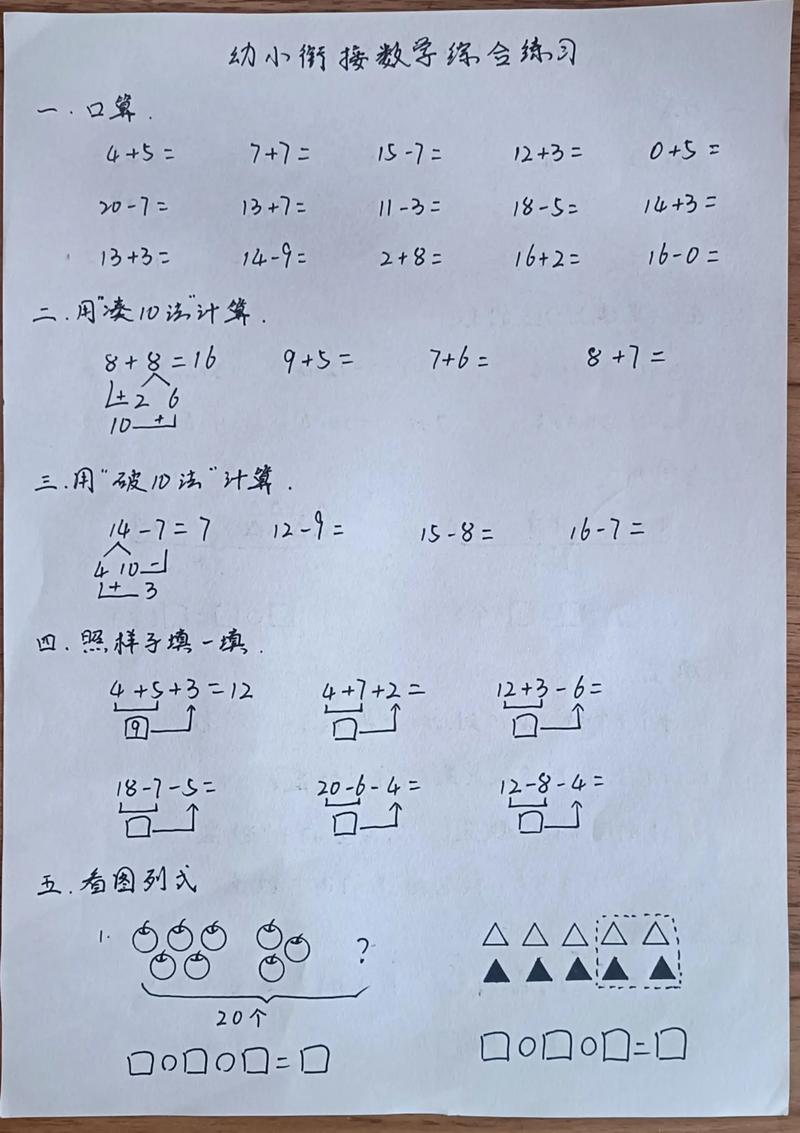

提前接触,熟悉“新面孔”: 不要让孩子在开学第一天才接触代数符号和方程,可以提前通过趣味方式引入字母表示数的概念(如用□、△代替数字,再过渡到x,y),理解方程是描述等量关系的工具,找一些简单的初中入门级题目(非难题),让孩子感受一下风格和表述方式,消除陌生感。

-

强化“建模”意识,拥抱方程: 这是核心策略,面对应用题,引导孩子:

- 仔细读题,圈画关键信息: 明确已知什么?要求什么?

- 找出等量关系: 这是列方程的灵魂,题目中哪两句话(或隐藏的)表达了相等的数量?甲比乙多5元”、“总量是A和B的和”、“提前到达意味着时间差”等。

- 大胆设未知数: 通常设所求量为未知数(如设要求的数为x),有时设中间量更方便。

- 用代数式表示相关量: 用x和其他已知数表示出与等量关系相关的所有量。

- 列出方程并求解。 初期不必追求难题,重在掌握这种“寻找等量关系 -> 设元 -> 列方程”的通用解题框架。

-

重视概念理解,告别“死记”: 初中数学概念(如负数、绝对值、乘方、基本几何概念)是构建体系的基石,务必花时间让孩子真正理解其内涵、外延和实际意义,而不是仅仅记住定义或公式,多问“为什么是这样?”。

-

培养良好习惯,赢在细节:

- 规范书写: 从设未知数开始,步骤清晰,逻辑连贯,避免跳步。

- 用好草稿纸: 清晰打草稿,方便梳理思路和检查。

- 深度反思错题: 建立错题本,重点记录衔接类错题,分析错因:是概念不清?读题失误?找不到等量关系?计算错误?针对性地解决根源问题,比刷大量题目更有效。

- 提升计算准确率: 复杂问题中,一步计算错,满盘皆输,加强分数、小数混合运算练习。

-

适度练习,贵在“得法”: 选择针对性强、质量高的衔接练习题,不必追求数量,重在通过练习体会思维方式的转变,熟悉新方法(特别是方程法),做完后,尝试用不同方法(比如小学算术法 vs 初中方程法)解答同一题,对比优劣,加深对方程优越性的理解。

-

心理建设,积极面对: 告诉孩子,遇到困难是正常的,这正是成长的机会,初中的学习节奏和方法确实有变化,需要时间去适应,鼓励孩子多提问,勇于表达困惑,家长的耐心陪伴和积极鼓励至关重要。

笔者的观点很明确: 中小学数学衔接不是简单地提前学初中知识,更不是盲目刷难题,核心在于思维方式的平稳过渡、学习方法的主动调整和基础知识的无缝对接,家长与其焦虑,不如静下心来,帮助孩子夯实小学基础,初步接触代数思想,培养良好的学习习惯和积极的数学态度,当孩子理解了“为什么初中要用方程”,掌握了“如何找等量关系”,并能在规范表达中体验到逻辑的严谨之美时,衔接的难关自然迎刃而解,这个过程,家长是重要的陪伴者和引导者,而非代替孩子思考的解题机器,让孩子在挑战中获得成长的自信,才是衔接最大的价值。

还没有评论,来说两句吧...