跳出错误率陷阱,掌握高效学习密码

许多初中生在数学学习中,常被试卷上醒目的错误率数字困扰,分数下滑带来焦虑,反复刷题却收效甚微,这往往源于一个认知误区:过度聚焦错误率本身,真正有效的数学学习,需要将目光从冰冷的数字,转向更本质的解题能力培养过程。

核心观点:错误率是结果,而非目标,提升数学能力的关键在于优化学习策略与思维习惯。

📌 策略优化:构建解题“防火墙”

- 深度审题,明确“敌情”: 拿到题目,别急于动笔,用笔尖逐字圈出关键信息(已知条件、求解目标、隐含关系),尝试用自己的话复述题意,确保理解无偏差,这是避免“粗心”错误的第一道防线。

- 建立解题规范,步步为营: 清晰、严谨的解题步骤是得分的保障,更是思维的训练,即使是简单计算题,也要坚持书写完整过程,复杂的几何证明或应用题,分步骤书写思路(分析→计划→执行→验证),能极大降低逻辑跳跃导致的失误。

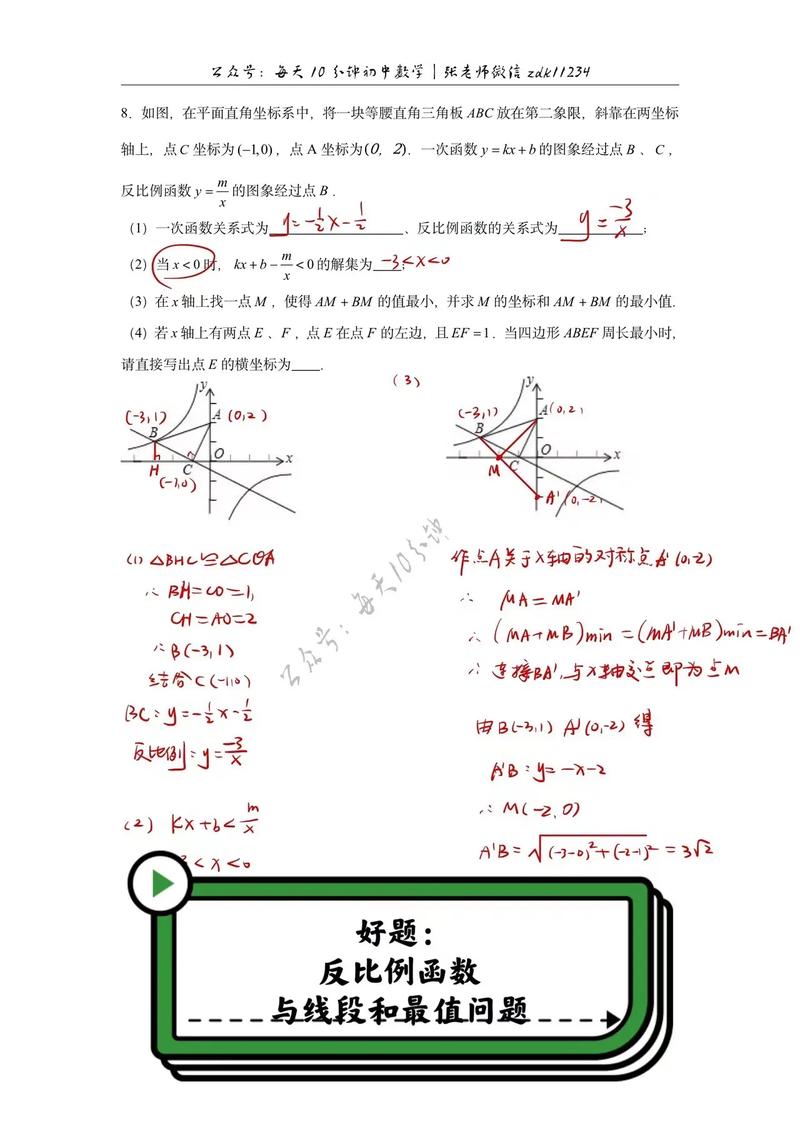

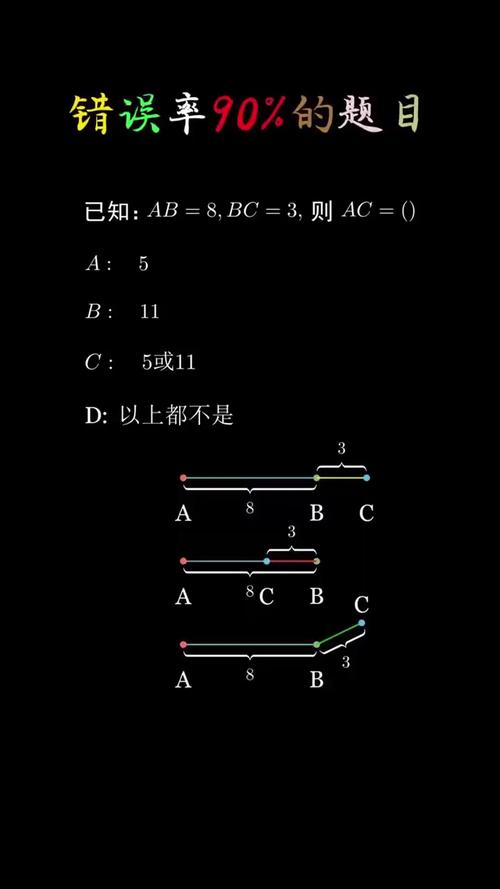

- 数形结合,化抽象为直观: 遇到函数、几何或行程问题,立即动手画图,坐标系、线段图、示意图能将抽象关系具象化,帮助发现隐藏条件、验证思路,减少纯靠想象的错误。

- “慢即是快”的验算艺术: 不满足于得出答案,掌握针对性验算技巧:代入法(将答案代回原题)、逆推法(从结果反推条件)、估算法(快速判断数量级合理性),将验算视为解题的必要环节,而非可有可无。

📚 习惯养成:夯实数学根基

- 培养“黄金草稿”习惯: 草稿纸不是废纸!分区使用(如左上角计算、右上角画图、下方写思路),书写清晰有序,这不仅能追溯错误源头,更能保持解题思路的连贯性,避免混乱导致的低级失误。

- 打造结构化错题本: 错题本是宝贵财富,但记录有学问,不要简单抄写题目和答案,务必包含:

- 清晰题目

- 最初错误解法(标注错因:概念不清?计算失误?审题偏差?)

- 正确完整解析(重点步骤标红)

- 核心知识点归纳(关联课本定义、定理)

- 同类题标志(方便后续查找练习) 定期(如每周)回顾错题本,重做错题,检验是否真正掌握。

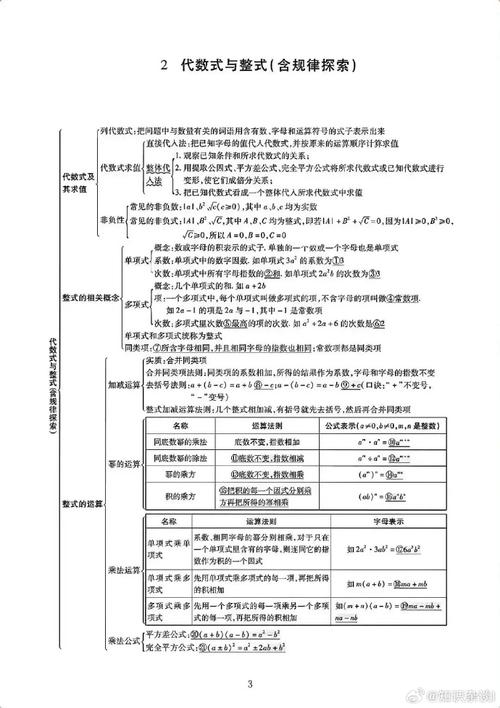

- 回归课本,吃透概念本质: 定理、公式不是用来死记硬背的字符,深入理解其推导过程、适用条件和几何/物理意义,尝试自己推导关键公式,解释给同学听,能真正内化知识,避免因概念模糊导致的系统性错误。

- “刻意练习”薄弱环节: 通过作业和测试,精准识别薄弱知识点(如因式分解特定类型、相似三角形判定),集中时间,针对性地寻找同类题目进行专题训练,强化解题方法和思维定式,直至熟练掌握。

💪 心态调整:拥抱“成长型思维”

- 视错误为进步的阶梯: 每一次错误,都精准暴露了知识漏洞或思维盲区,坦然面对,积极分析,把改正错误视为能力提升的契机,这种心态转变能极大缓解对错误的恐惧。

- 关注“思维过程”的进步: 评价学习效果时,不只问“做对了几道”,更要问“是否掌握了新的方法?”、“思路是否更清晰了?”、“审题是否更细致了?”,记录下这些思维层面的积极变化。

- 寻求有效反馈,精准提升: 遇到难题或反复出错,主动寻求帮助,向老师请教时,清晰描述卡壳的具体步骤和已有思路;与同学讨论,重在交流不同解法,理解他人思考角度,针对性反馈远胜于盲目刷题。

当你将注意力从试卷上的错误率数字,转向每一次审题的严谨、每一步书写的规范、每一道错题的深度剖析、每一个概念的透彻理解时,解题的准确性和思维的缜密性自然水到渠成,优秀的数学能力,正是在这样专注过程、优化策略、扎实积累的实践中生长出来的,把目光投向更深处,结果自会令人惊喜。

资深数学教师李老师观察:“那些能跳出‘错误率焦虑’的学生,往往更善于总结方法、乐于钻研错题,他们明白,考场上的正确率,是平时无数个高质量思考瞬间积累的必然结果。”

发表评论