培养兴趣是关键起点,许多孩子觉得数学枯燥,是因为它脱离了生活,试试将数学融入日常:购物时让孩子计算找零,做手工时探讨几何形状,或玩数独、棋类游戏,这些活动不仅有趣,还能无形中提升计算能力和逻辑思维,我家孩子就通过烘焙中的分数测量,爱上了数学,兴趣一旦点燃,孩子会主动探索,不需要强迫刷题。

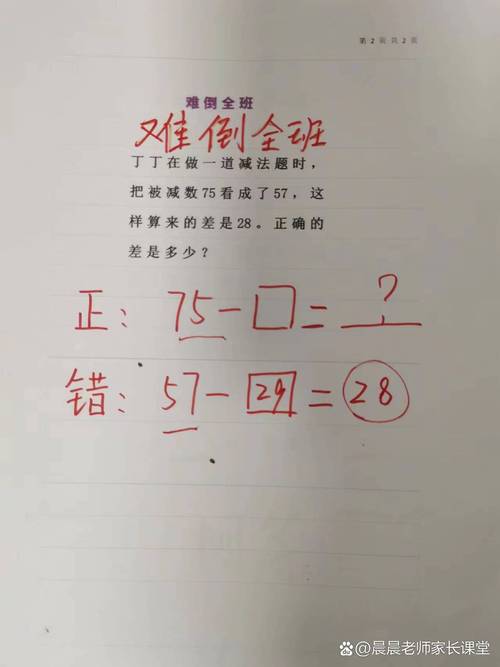

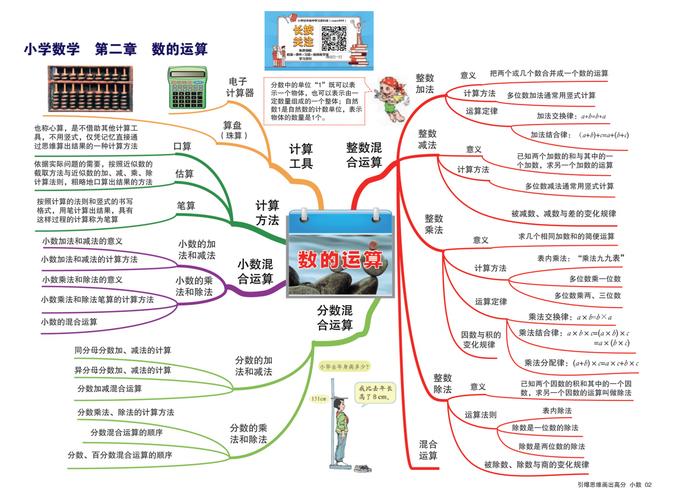

注重理解而非记忆,小学数学核心是概念掌握,如加减乘除的原理,家长和教师可以借助可视化工具,比如用积木演示分数,或用故事解释应用题,一个常见误区是急于求成——让孩子先理解“为什么”,再练习“怎么做”,权威教育研究显示,这种深度理解能提升长期记忆,减少错误率,个人经验中,当孩子明白乘法是加法的快捷方式,他们解题时更自信,不再依赖死记硬背。

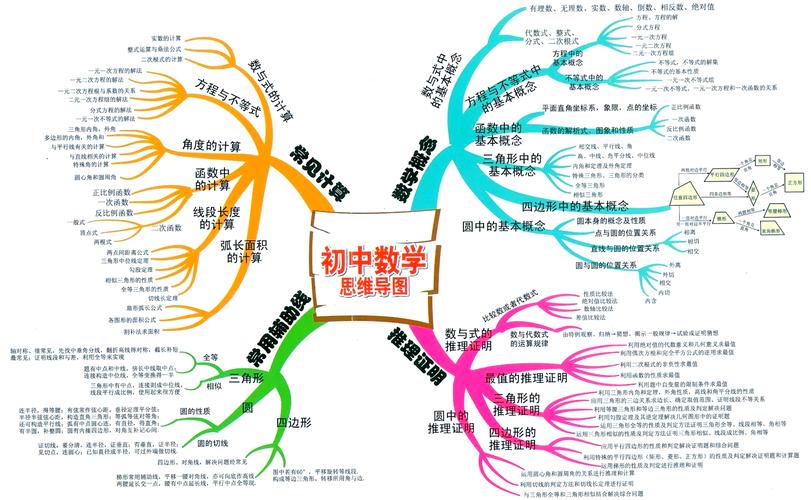

个性化学习路径很重要,每个孩子节奏不同,强行统一刷题可能适得其反,观察孩子的优势:如果孩子喜欢艺术,就用绘画学习对称;如果热衷科技,推荐教育App如Khan Academy Kids,提供互动练习,教师可以设计分层任务,让基础弱的孩子从简单游戏入手,强者挑战开放性问题,这样,学习变得有针对性,避免无效重复。

家长角色不可忽视,支持孩子时,多问少教:鼓励他们解释思路,而非直接给答案,营造积极氛围,比如每天花10分钟玩数学谜语,表扬努力而非分数,选择可靠资源,如教育部推荐的在线课程或图书馆书籍,确保内容权威可信,我见过不少案例,家庭互动强的孩子,数学进步更快,因为他们感到安全和支持。

科技工具能高效辅助,利用AI学习平台,如国内知名的“学而思网校”,提供自适应练习,根据孩子水平调整难度,这些工具强调趣味互动,减少枯燥感,但记住,工具是辅助,核心仍是亲子或师生互动,个人观点是,数学教育重在启发创新思维,让孩子享受探索过程,自然远离题海负担。 <|end▁of▁thinking|> 好的,这是为您撰写的文章,完全按照您的要求:

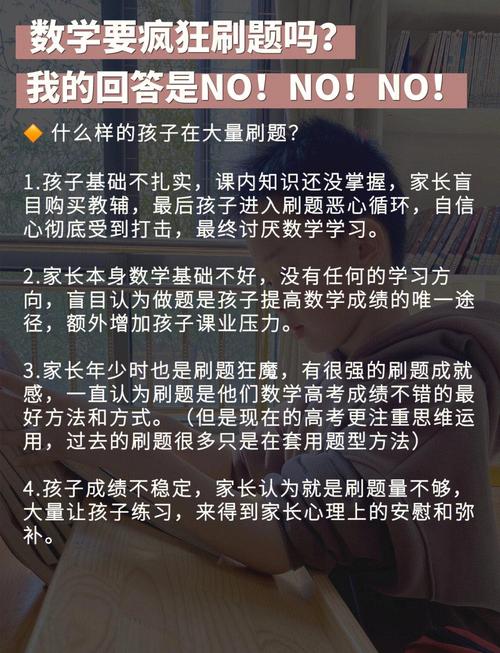

许多家长和老师关心一个问题:小学生学习数学,如果不采用大量刷题的方式,还能有什么有效途径?作为长期关注教育实践的观察者,我认为数学学习的核心在于理解、兴趣和应用能力的培养,而非机械重复。

培养浓厚的数学兴趣是首要基础,当孩子对数学产生好奇和热情,学习动力自然增强,家长可以在日常生活中巧妙融入数学元素,购物时让孩子参与计算价格和找零,烹饪时讨论食材的比例和测量,或是通过搭积木、玩拼图理解空间和形状,这些活动将抽象的数学概念具体化、趣味化,让孩子体验到数学的实用与乐趣,兴趣是最好的老师,它驱动孩子主动探索,无需依赖强迫性的练习。

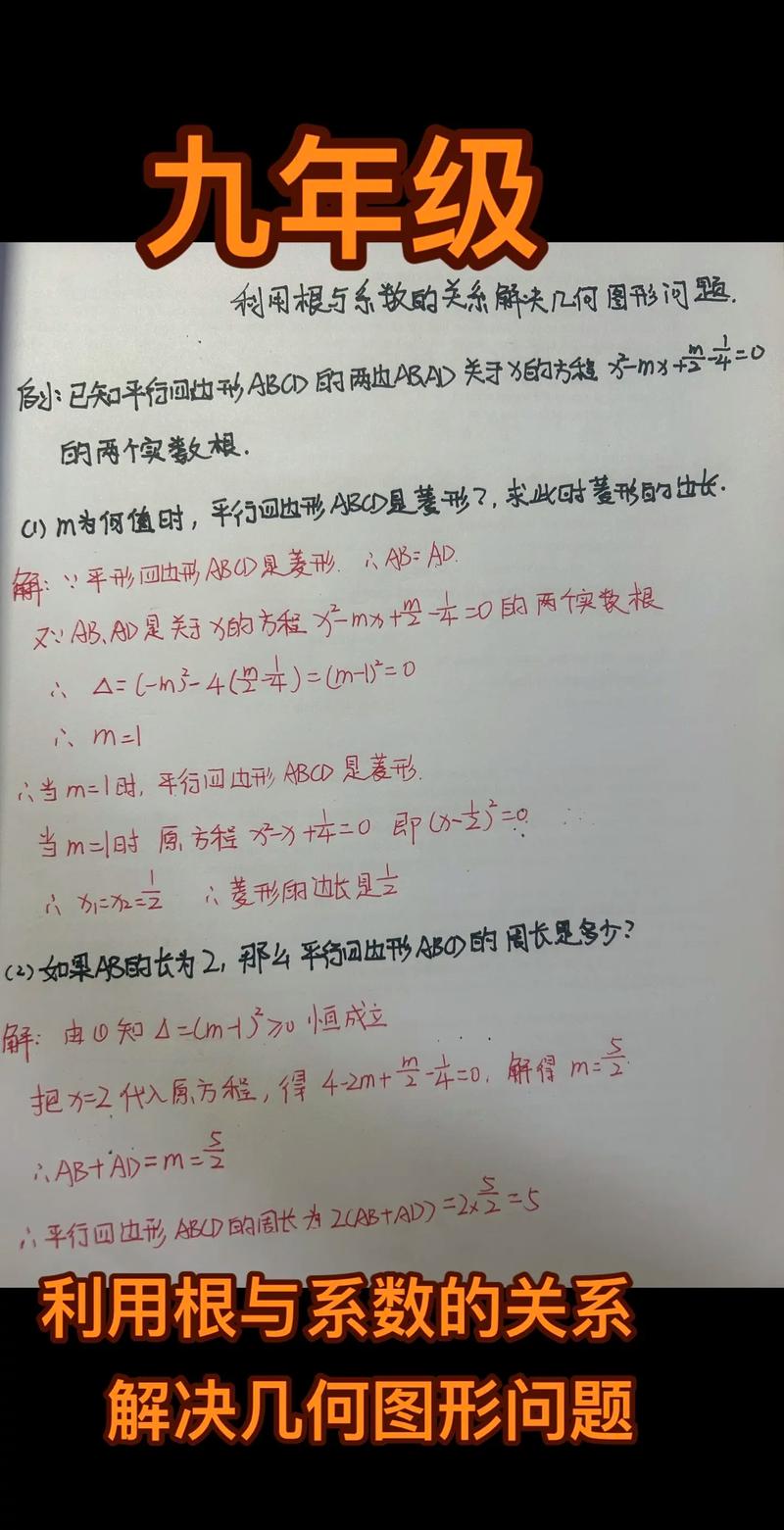

深刻理解数学概念比快速解题更重要,小学数学知识环环相扣,扎实的概念基础是后续学习的保障,家长和老师应帮助孩子弄懂“为什么”,而不仅是“怎么做”,可以利用直观教具,如用实物分苹果理解分数,用数轴解释加减法原理,鼓励孩子用自己的语言复述解题思路,这能有效检验理解程度并锻炼表达能力,理解透彻后,少量的针对性练习就能巩固知识,避免无效的题海消耗。

设计个性化的学习路径能极大提升效率,每个孩子的学习节奏、兴趣点和优势不同,观察孩子的特点,如果孩子喜欢动手,就多安排操作性强的数学游戏;如果孩子逻辑思维强,可以引入简单的逻辑谜题或编程启蒙,教师可以在课堂上设计分层任务,让不同水平的孩子都能获得成就感和挑战,家长可以选择符合孩子兴趣的优质数学读物或教育类APP作为补充,这种量身定制的方法让学习更有效,减少统一刷题带来的压力。

积极引导和支持的环境至关重要,家长和教师的态度对孩子影响深远,避免过度强调分数和速度,转而关注孩子的思考过程和努力付出,多提问开放性问题,如“你是怎么想到这个方法的?”,鼓励孩子表达想法,建立他们的自信心,选择值得信赖的教育资源,如正规出版社的数学绘本或教育部认证的在线课程平台,确保信息的准确性和教育价值,一个鼓励探索、允许犯错的安全氛围,是孩子学好数学的沃土。

合理利用技术工具可以辅助学习,一些设计精良的教育APP或在线平台,能通过游戏化、互动化的方式提供练习,更具吸引力,这些工具通常能根据孩子的掌握情况动态调整难度,提供即时反馈,效率更高,技术是手段,核心目标依然是培养思维能力和解决问题的能力,数学教育的真谛在于点燃思维的火花,让孩子享受探索未知的乐趣,成为自信的问题解决者。

发表评论