看着孩子对着数学练习册抓耳挠腮,小眉头皱得紧紧的,许多家长都经历过这个场景,那些看似简单的“奥秘数学题”,有时确实会让孩子感到困惑,别担心,掌握一些核心方法和思维习惯,孩子就能逐渐找到解题的钥匙,享受数学探索的乐趣。

第一步:夯实基础,读懂题目是前提

- 慢读细品,圈画关键: 教会孩子放慢阅读速度,像侦探一样仔细审题,用笔圈出重要的数字、单位(如米、千克、分钟)、问题(“求什么?”)以及关系词(“一共”、“还剩”、“比…多/少”、“平均”等)。“小明有5个苹果,小红比小明多3个,他们一共有几个苹果?” 圈出“5个”、“多3个”、“一共”。

- 复述理解: 让孩子用自己的话把题目要求说一遍,这能有效检验他是否真正理解了题意,家长可以问:“题目告诉了我们什么?要我们做什么?”

- 想象场景: 鼓励孩子在脑海中“演电影”,把文字描述的数学情境想象出来,排队问题”,就让孩子想象自己和小伙伴们在排队的样子。

第二步:巧用工具,数形结合破难题

- 画图是法宝: 这是解开奥秘题最常用也最有效的方法!

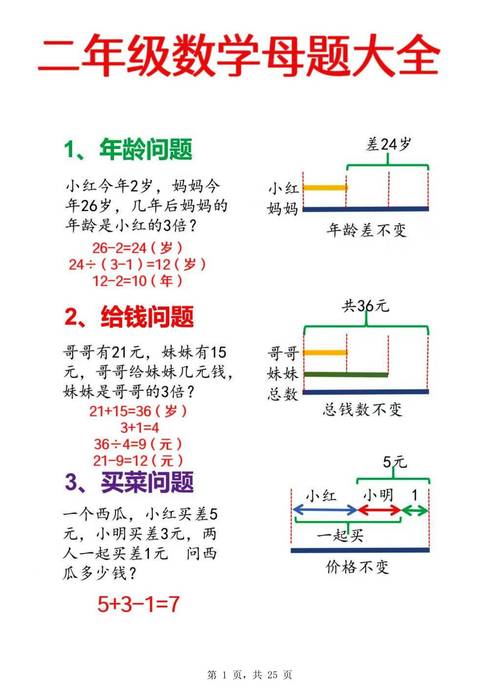

- 线段图: 适用于涉及数量比较、和差、倍数、年龄差不变等问题,用长短不同的线段清晰地表示数量关系,例如上面苹果的例子,画两条线段,一条代表小明的5个苹果,另一条比它长一小段代表“多3个”,合起来就是总数。

- 示意图/简笔画: 对于植树问题、方阵问题、行程问题(相遇、追及)、鸡兔同笼等,简单的图形能直观展现结构和关系,画几棵树、几个小人、几条路线、几个头和脚,往往能豁然开朗。

- 列表格: 对于需要枚举、尝试、或者涉及多个变量的问题(如简单的逻辑推理、搭配问题),列出表格可以避免遗漏,条理清晰。

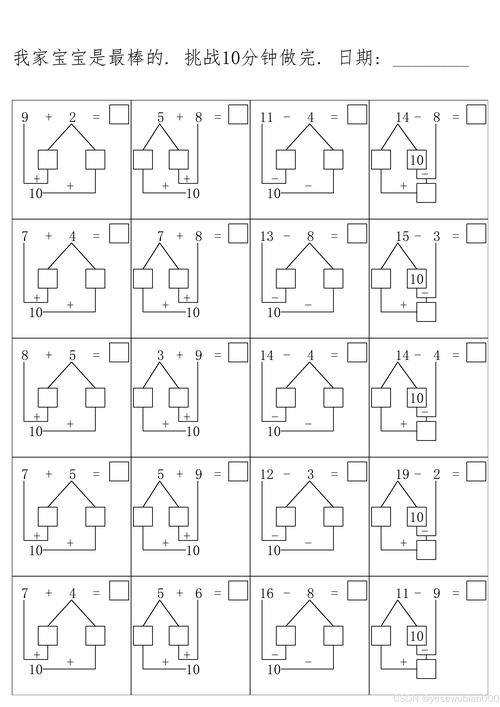

- 动手操作: 如果条件允许,用实物(小积木、棋子、豆子等)摆一摆、分一分,让孩子通过亲身体验理解抽象的数量关系,特别是低年级孩子。

第三步:寻找模式,建立联系通思路

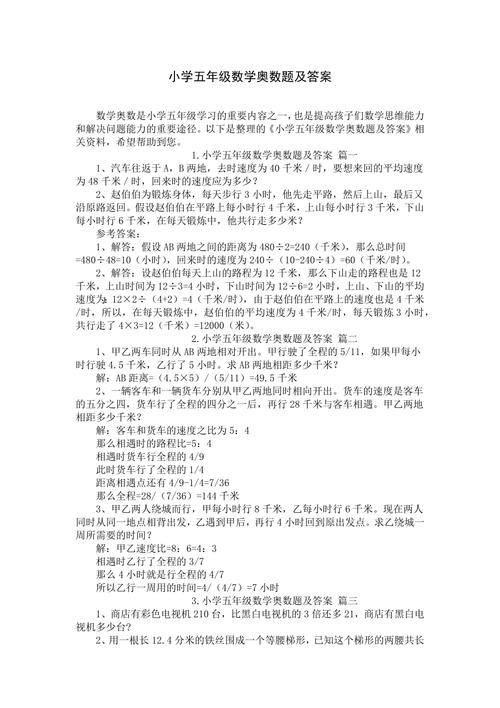

- 识别类型: 很多奥秘题都有常见的类型,如和差问题、和倍问题、差倍问题、植树问题、周期问题、归一归总问题等,引导孩子观察题目特征,尝试归类,回想类似题目的解决方法。

- 化繁为简: 遇到复杂或多步骤的问题,引导孩子思考:能不能先解决一小部分?或者把一个大问题分解成几个熟悉的小问题?复杂的行程问题可以分段考虑。

- 类比迁移: “这道题和上次做过的哪道题有点像?” 帮助孩子建立知识间的联系,把解决旧问题的方法迁移到新情境中。

- 逆向思考: 有时从问题出发,倒推需要的条件,也是一种有效策略,问孩子:“要得到这个答案,我们需要知道哪些信息?题目里有没有给出?”

第四步:规范解题,验算反思不可少

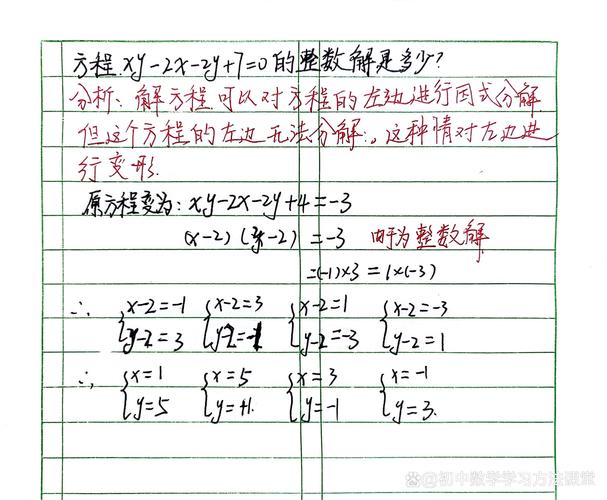

- 清晰列式: 理解题意后,鼓励孩子分步列出算式或方程(高年级),每一步计算力求清晰,写上小标题或简短说明(如“先求小红的苹果数:5+3=8(个)”)。

- 重视单位: 计算过程中注意单位是否统一,答案务必带上正确的单位。

- 代入验算: 得出答案后,让孩子把结果代入原题条件中检查是否合理、符合逻辑,算出的年龄不可能比爸爸还大,算出的速度不可能比飞机快。

- 反思总结: 题目解完后,花几分钟和孩子一起回顾:“这道题的关键点是什么?用了什么方法?下次遇到类似的题,你会怎么想?” 鼓励孩子记录下好用的解题策略或易错点。

给家长和老师的建议:

- 耐心陪伴,积极鼓励: 孩子卡壳时,避免急躁和直接告知答案,多用“再读一遍题目试试?”、“画个图看看?”、“你觉得哪里最难?”这样的引导语,关注孩子的思考过程,哪怕答案错了,只要思路有亮点,也要给予肯定。

- 重视“数感”培养: 日常生活中多创造数学情境(购物算账、分配零食、看时间、估测距离等),让孩子体会到数学无处不在,增强对数字和数量关系的直觉理解。

- 精选精练,理解优先: 与其大量刷题,不如选择一些有代表性的、能锻炼思维的题目,引导孩子吃透,理解方法本质,王老师常强调,透彻理解一道题的价值远超过模糊地做十道题。

- 允许“试错”: 探索过程中犯错很正常,是学习的宝贵机会,引导孩子分析错误原因,是审题不清?方法不当?还是计算失误?从错误中学习往往更深刻。

解开小学数学奥秘的钥匙,不在于掌握多少高深技巧,而在于培养孩子扎实的审题习惯、灵活运用工具(尤其是画图)的能力、寻找规律和建立联系的意识,以及严谨规范的解题态度,当孩子逐渐体会到通过自己思考解开谜题的成就感,数学的魅力自然会展现出来,教育的核心,是点燃孩子心中好奇与探索的火焰,而非仅仅灌输知识。

发表评论