一堂好的小学数学课,应该像一场精心设计的探索之旅,让孩子成为主动的发现者,而不仅仅是知识的接收者,作为教育观察者,我常从以下几个维度来审视和评价一堂数学课。

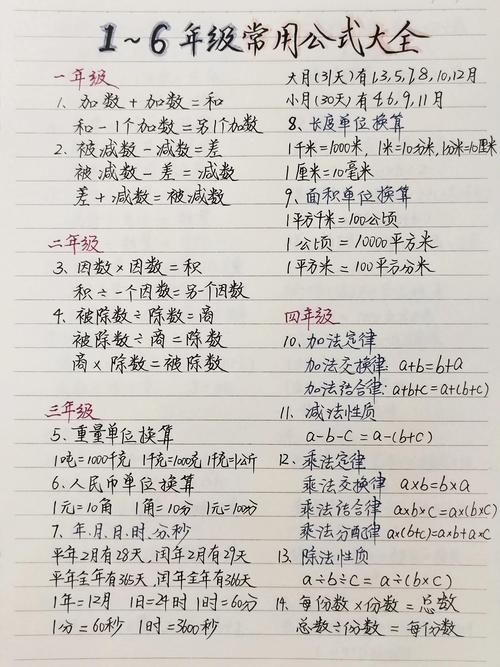

看教学目标是否清晰且落地,这节课究竟要让孩子掌握什么?是理解“周长”的概念,还是熟练运用“乘法分配律”?目标不应是教案上的一句空话,而应贯穿课堂始终,优秀的教师会通过一个个小任务,将大目标拆解,让孩子“跳一跳就能摘到果子”,在达成目标的过程中获得实实在在的成就感。

核心在于学生是否真正经历了思维过程,数学的本质是思维体操,一堂课精彩与否,不在于老师讲得多么天花乱坠,而在于学生的大脑是否在高速运转,是老师在代替学生思维,还是学生在老师的引导下自主探究?我欣赏那些充满“为什么”的课堂,老师鼓励猜想、验证甚至试错,让学生感知数学的逻辑之美,而不是匆忙地给出标准答案。

课堂氛围是积极安全的,数学容易让孩子产生畏惧心理,好的课堂会营造一种安全感:答错了没关系,你的想法很有价值,师生之间、生生之间有多向互动与合作,思维在交流中碰撞,孩子们的眼神是亮的,他们愿意举手表达,哪怕是不成熟的想法,这种情感因素的培养,对长期的学习兴趣至关重要。

数学与生活的联系至关重要,学习的意义在于应用,一堂课若能巧妙地创设真实情境,让孩子发现数学就藏在身边——用对称知识设计窗花,用数据统计分析班级的跳绳成绩——知识便立刻鲜活起来,这种联系能有效解答“学数学有什么用”的困惑,激发内在学习动力。

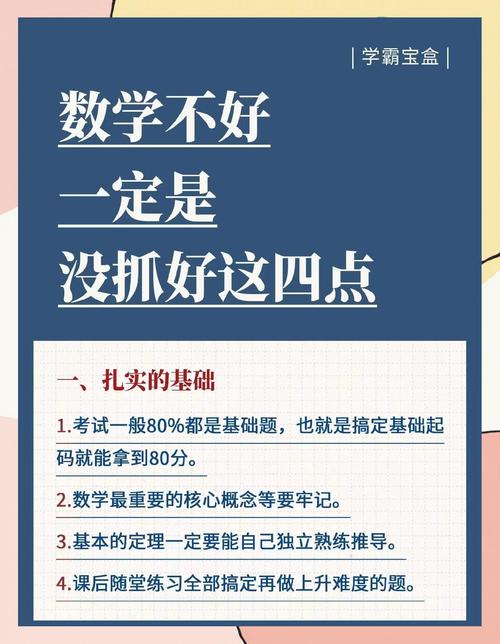

看课堂练习是否有效,练习不是简单的重复,而是有层次、有梯度的思维训练,它既能巩固基础,又能启发思考,让不同水平的孩子都能得到发展,机械的题海战术只会扼杀兴趣,而精心设计的挑战则能点燃思维的火花。

在我看来,一节成功的小学数学课,下课铃响时,孩子们的脸上应带着意犹未尽的表情,他们的收获不仅仅是一个公式或算法,更是一种思考问题的新角度和探索世界的新工具,这便是数学教育最大的价值。

发表评论