让数学课本“活”起来:小学生的数学课本怎么做?

翻开一本真正适合小学生的数学课本,你会看见:孩子们不是在被动地“看”数学,而是在动手测量教室的长度,用彩纸折叠理解分数,甚至在操场游戏中感受几何的魅力,这绝非幻想——一本优秀的小学数学课本,核心在于将抽象符号转化为孩子指尖可触、生活可见的真实体验。

告别“例题+练习”,拥抱真实生活情境

课本不应是冷冰冰的公式陈列馆,当“认识人民币”单元变成模拟小超市,孩子们用“纸币”和“硬币”计算找零;当“长度测量”不再局限于尺子上的线段,而是鼓励孩子测量课桌、走廊甚至步长——数学瞬间从纸面跃入生活,这种设计天然激发孩子的好奇心与探索欲,让数学成为解决身边问题的实用工具,而非遥远的考试符号。

设计“动手+动脑”的多感官通道

小学生的认知扎根于具体操作,优秀课本必须设计丰富的动手环节:

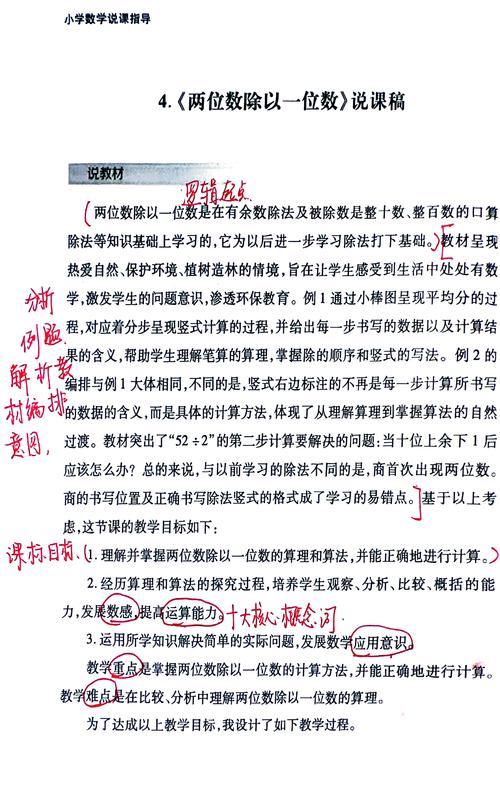

- 视觉化思维: 用色彩鲜明的条形图、饼图呈现数据,比单纯数字更易理解比较关系。

- 实物操作: “认识立体图形”时,提供可触摸的模型,甚至让孩子拆解纸盒观察面、棱、顶点。

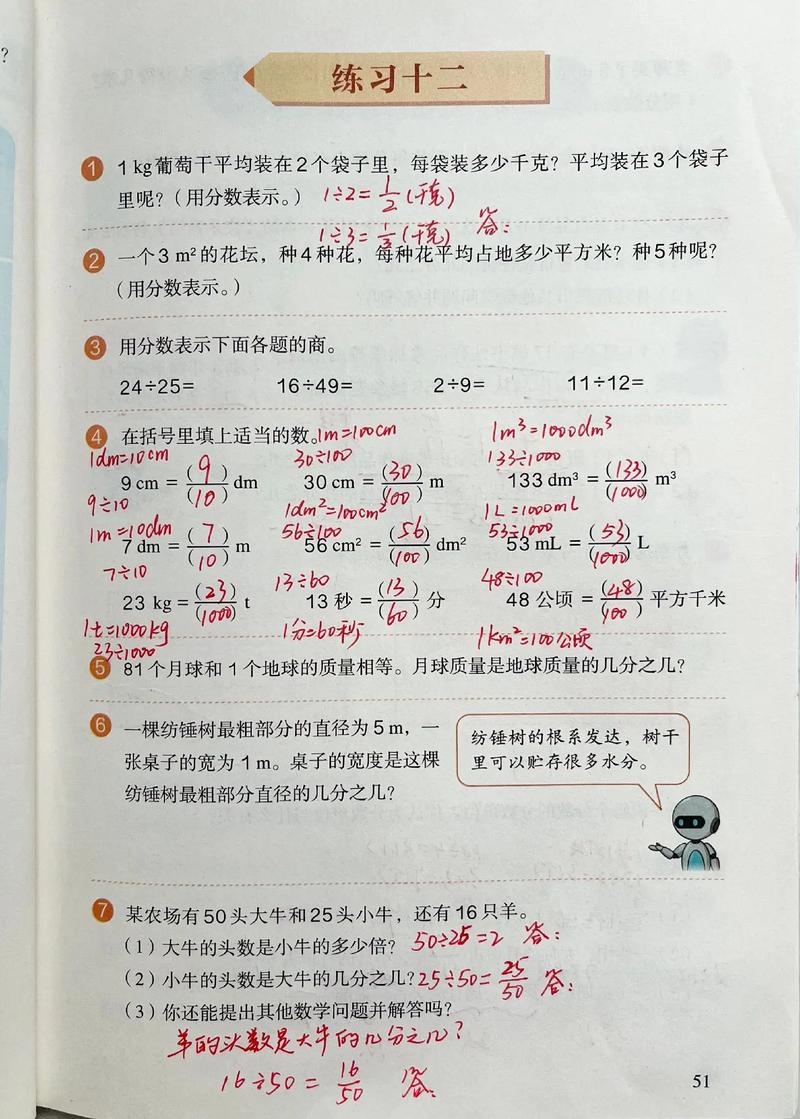

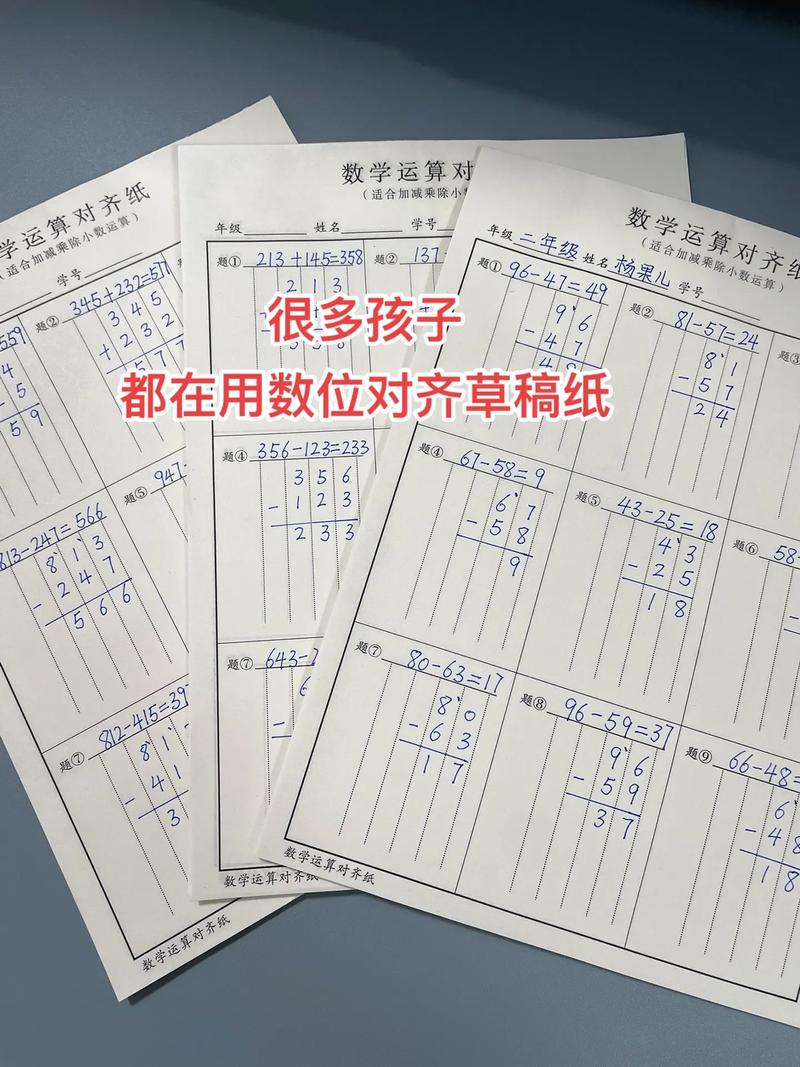

- 动态过程: 通过连续插图或简单动画,清晰展示“进位加法”“退位减法”的演算过程,化解步骤困惑。

- 语言表达: 设置“说一说”环节,鼓励孩子用自己的话描述解题思路(如:“我先算整十数,再加个位数”),深化理解。

让课本成为“脚手架”,而非标准答案库

课本的价值在于引导思考路径,而非提供唯一解法,可以这样设计:

- 阶梯式提问: 从基础操作(“用圆片摆出12”)到逐步抽象(“不用圆片,你能写出12吗?”),自然过渡。

- 开放性问题: “教室长约8米,你的课桌长是多少?全班课桌连起来有多长?”(答案需实际测量计算),培养估算和解决问题能力。

- 错误分析示例: 展示典型计算错误(如忘记进位),引导孩子辨析:“他哪里出错了?你会怎么帮他?” 正视错误,是学习最有效的催化剂之一。

工具性与人文性融合,点燃学习热情

数学课本亦可传递温度:

- 融入数学史与数学家故事: 用绘本形式简述“曹冲称象”中的等量代换思想,或祖冲之与圆周率的故事,让孩子感受人类探索智慧的历程。

- 链接跨学科知识: 学习“对称图形”时欣赏传统剪纸艺术;统计班级阅读数据时连接语文阅读实践。

- 渗透思维习惯: 在章节小结处,用孩子能懂的语言强调“有序思考”“验证结果”等通用学习策略。

关键认知:一本能让孩子主动翻阅、反复探究的数学课本,必然是“学习工具”而非“知识容器”,它精心设计的活动与问题,如同在孩子心中播下探索的种子——当他们在生活中自然运用数学眼光观察世界、用数学思维解决问题时,课本便完成了最成功的使命:让数学成为孩子理解真实世界的语言和工具。

这样的课本,不做知识的搬运工,而是点燃好奇的火把,铺设思维的阶梯,它深知,孩子指尖触碰到的真实,终将沉淀为心中稳固的数学直觉与热爱。

还没有评论,来说两句吧...