预习数学,对小学二年级的孩子来说,是培养良好学习习惯、提升课堂效率的关键一步,好的预习不是提前学完,而是激发兴趣、发现问题,让课堂学习更有针对性,作为家长,如何科学有效地引导孩子进行数学预习呢?这里提供几个实用方法:

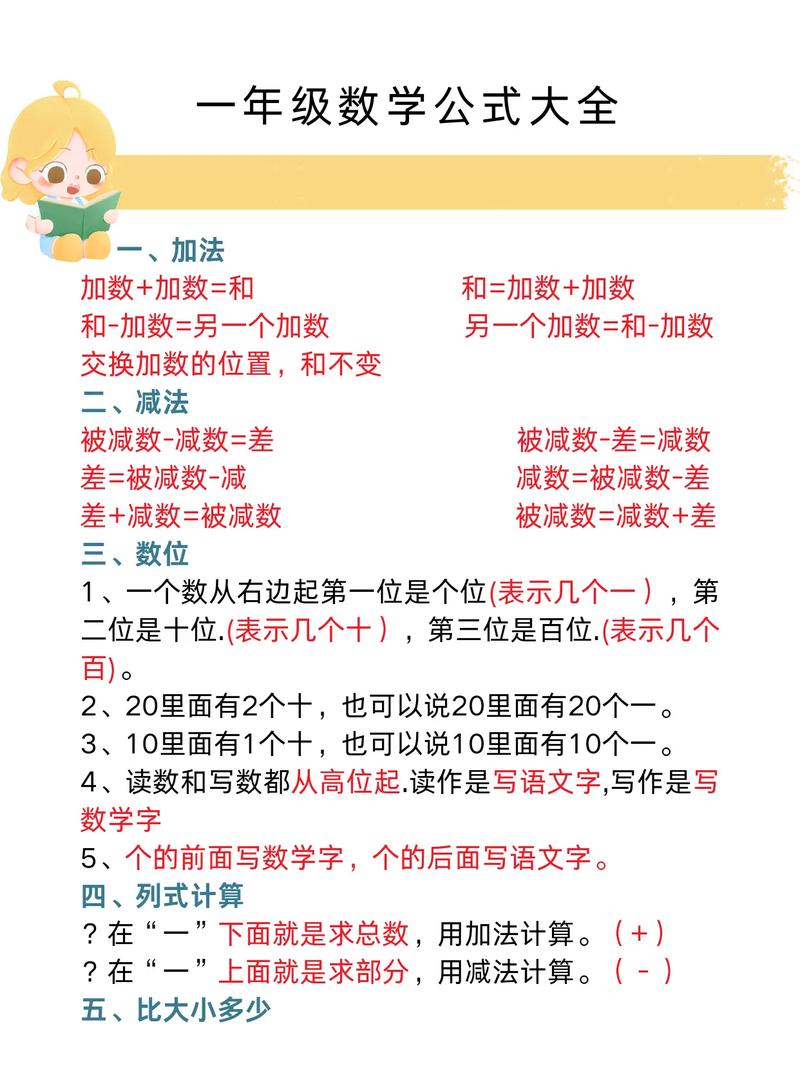

熟悉教材,把握核心概念 预习前,鼓励孩子先安静地翻开数学课本,看看即将学习的新单元标题是什么,主题图讲了什么小故事,重点引导孩子关注课本中加粗或彩色标注的关键词,角的认识”、“乘法口诀”、“长度单位”等,让孩子尝试用自己的话简单说说这个单元可能要学什么,对新知识有个模糊但积极的印象,不必要求孩子完全弄懂,重点是引发好奇心和求知欲。

生活联系,发现数学身影 数学源于生活,预习时,巧妙地将新知识与孩子熟悉的生活场景联系起来非常有效,预习“认识时间”前,和孩子一起观察家里的钟表,聊聊“几点起床”、“几点吃饭”;预习“购物中的计算”时,带孩子去超市(或模拟购物),看看商品价格标签,简单说说“买两样东西大概需要多少钱”;预习“长度”时,用手、书本、脚步等不同方式量量桌子、房间的长度,这种体验能让孩子感受到数学的用处,降低新知识的陌生感。

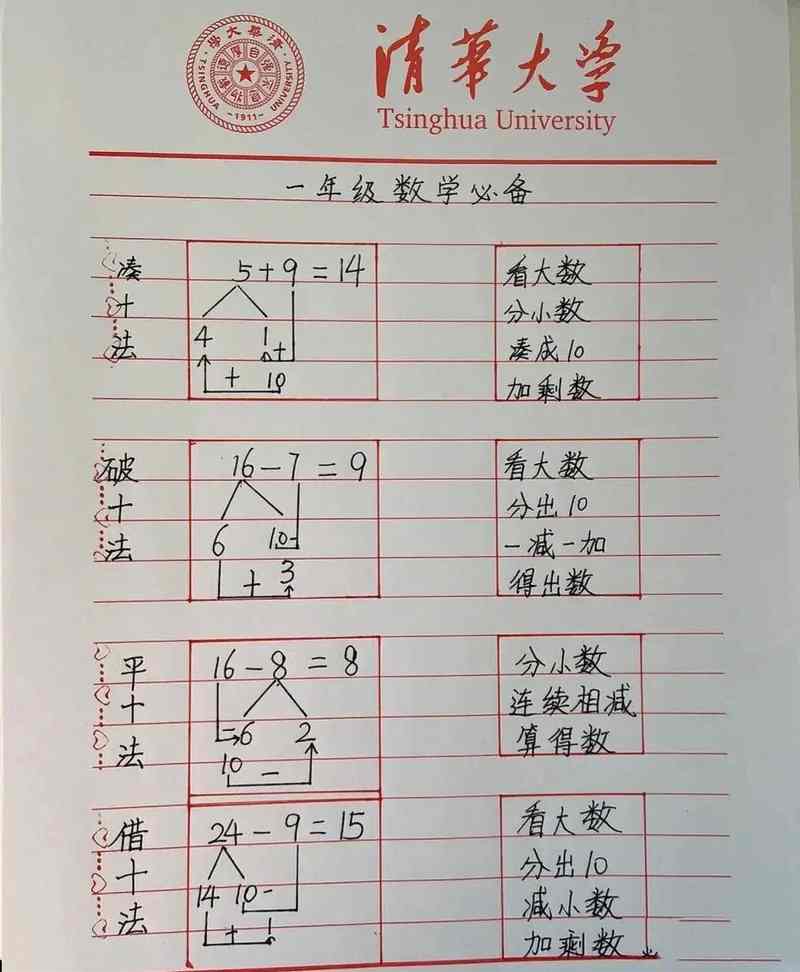

动手操作,体验胜过空谈 二年级孩子思维以具体形象为主,预习中,多创造动手机会。🔥 预习“图形”:让孩子用七巧板拼一拼,找找生活中的三角形、长方形;🔥 预习“数据收集”:用画“正”字的方法记录家人喜欢的水果;🔥 预习“测量”:动手剪裁不同长度的纸条,直观比较长短,操作过程能加深理解,积累直观经验,为课堂抽象学习打下基础。

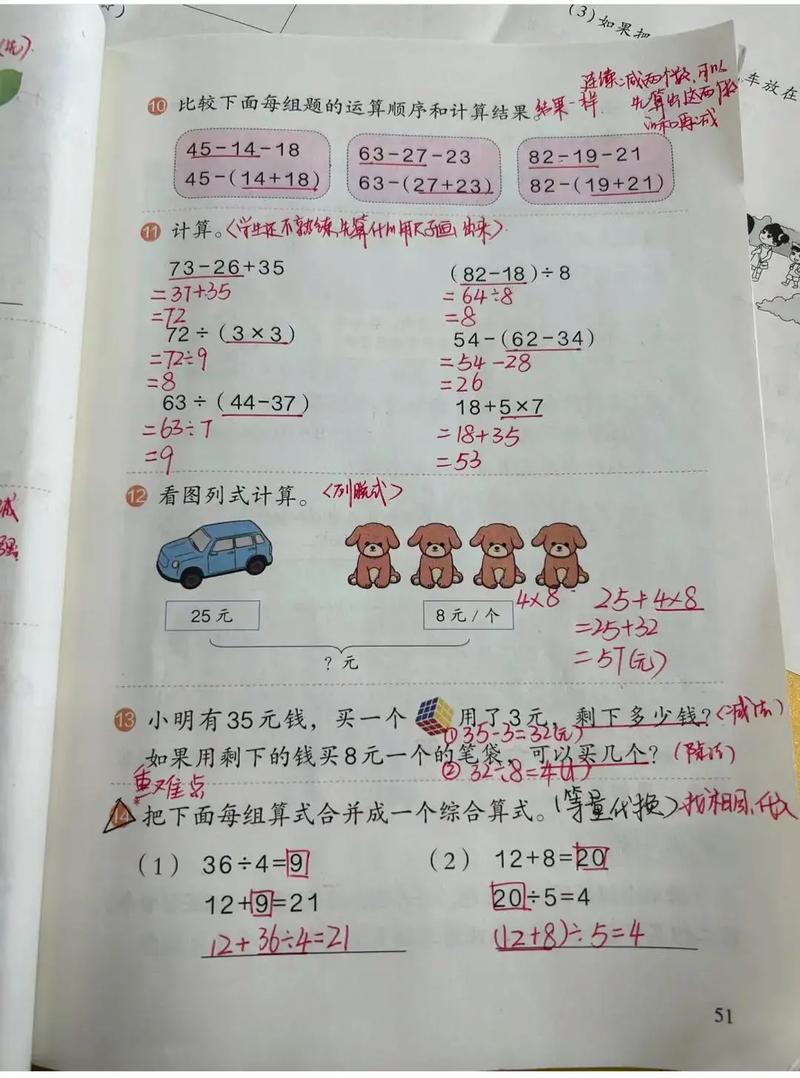

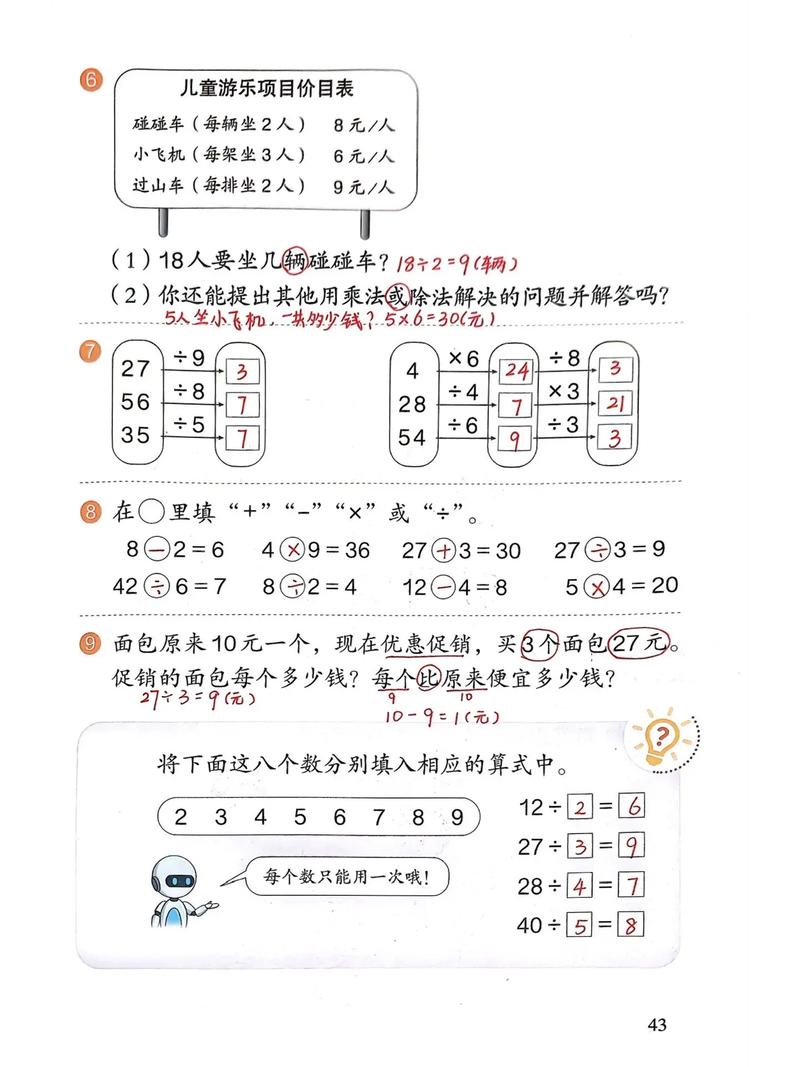

尝试练习,暴露认知起点 在初步熟悉内容后,可以让孩子尝试做一两道课本上最简单的例题或“做一做”题目,目的不是做对,而是了解孩子当前的真实理解程度,如果孩子不会做或做错了,这恰恰是宝贵的预习成果——它清晰地指出了课堂上需要重点听讲和弄懂的地方,家长要平和对待错误,告诉孩子:“预习时发现问题特别好,带着问题去听课,收获会更大。”

巧用工具,提升预习趣味 利用好身边的工具能让预习事半功倍,一个简单的钟面模型,几枚不同面值的硬币或纸币(或玩具钱币),一把学生尺,一套积木或几何片,都是预习的好帮手,预习“方向”时,用指南针或观察太阳方位;预习“除法初步”时,用小棒或豆子分一分,工具能让抽象概念变得可见、可玩。

聚焦问题,带着疑问进课堂 预习结束时,鼓励孩子提出一个问题,这个问题可以是不懂的地方(“为什么测量要用统一的小正方形?”),也可以是好奇的延伸(“除了课本上的方法,还能怎么分东西?”),将这个问题记下来,或者让孩子记在心里,让孩子明白,预习后带着明确的问题去听课,是提高学习效率的法宝。

重要提醒:

- 时间适度: 二年级预习时间建议控制在10-15分钟,过长易产生厌烦情绪。

- 鼓励为主: 关注过程而非结果,多表扬孩子的认真观察和积极思考。

- 家长角色: 家长是引导者、支持者,不是老师,避免直接讲解新知识代替预习,重点是激发孩子的主动性和问题意识。

- 家校沟通: 了解老师的预习要求,与课堂学习形成良好配合。

预习数学二年级,核心是点燃兴趣的火花,建立知识与生活的桥梁,培养主动发现问题的习惯,当孩子带着好奇心和明确的目标走进数学课堂,学习就变成了一场充满期待的探索之旅,真正的数学能力,始于这份主动求知的态度,而非机械的重复练习,让孩子用铅笔丈量世界,用问题打开思维的大门,课堂的每一分钟才会焕发真正的光彩。

预习小学二年级数学要先了解课程大纲,明确学习目标,阅读教材时标记难点和疑点处并尝试思考解决方法;完成相关习题以检验理解程度并及时巩固知识点掌握情况也很重要哦!

预习小学二年级数学要先了解课程大纲,明确学习目标,阅读教材时尝试理解基本概念和公式定理等关键内容并做笔记记录疑惑点以便课堂解答;同时配合练习题巩固知识点提高学习效果效率和质量水平提升成绩进步幅度更快更稳定地掌握数学知识体系框架及核心思想方法技巧策略应用灵活多变题型变化多端应对自如游刃有余!