数学课本,对初中生来说,是知识海洋里最基础的航船,但很多同学觉得它枯燥、难懂,甚至把它束之高阁,作为拥有二十年一线教学经验的数学老师,我深知:读好课本,是学好初中数学的基石,更是提升成绩最高效的途径之一。 就和大家分享几个真正有效阅读初中数学课本的方法,帮助你把“死书”读活。

预习:带着“问号”去探索,而非“完成任务”

别把预习当成简单的“看一遍”,预习的核心在于主动设疑。

- ,猜内容: 翻开新章节,先看大标题、小标题,思考:“今天要学什么核心概念?它和我们之前学的有什么联系?” 试着预测一下知识点的方向。

- 读定义,圈关键: 遇到黑体字定义、公式、定理,放慢速度,用笔圈出核心词汇和限定条件,问自己:“这句话的关键词是什么?它精确地表达了什么意思?有没有例子能说明它?”

- 遇疑问,做标记: 遇到看不懂的地方,千万别跳过!用问号“?” 明确标注出来,这个“?”就是你课堂听讲时的重点目标,预习时产生的疑问,是推动课堂高效听讲的最大动力。

精读:慢下来,深挖“为什么”

课堂学习后或复习时,需要精读课本,这时要像侦探一样,深入挖掘。

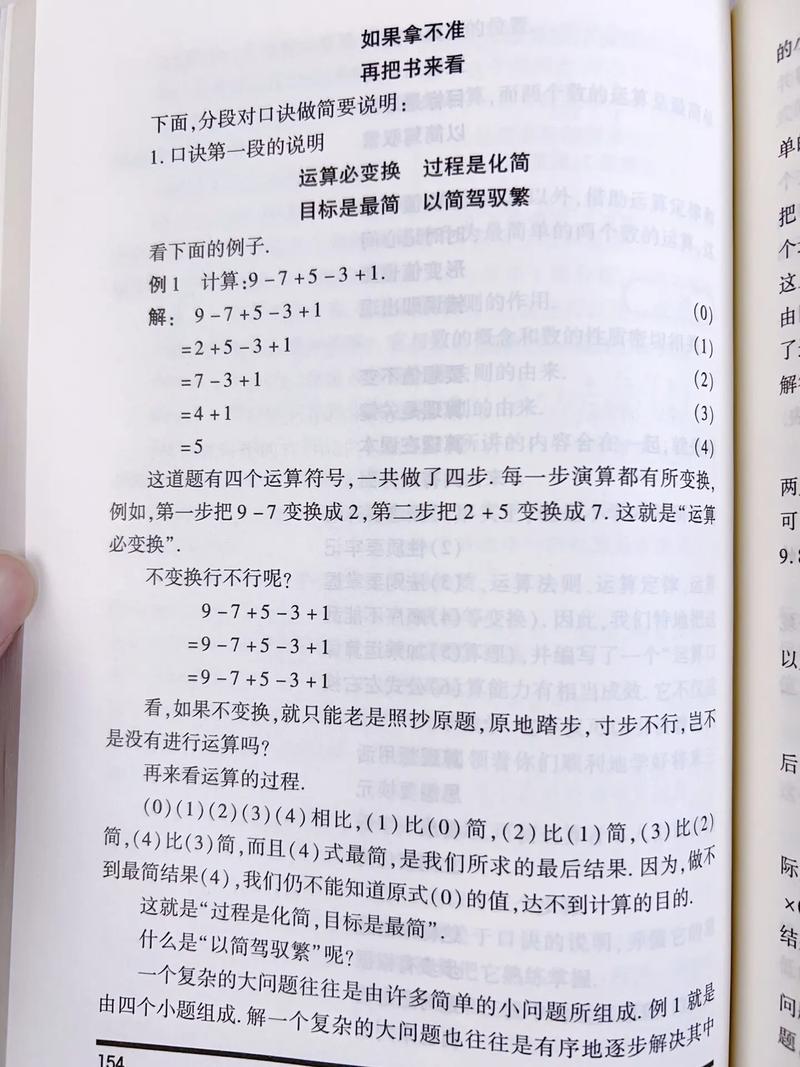

- 逐字逐句,理解逻辑: 课本的语言非常精炼严谨,精读时要一字一句读,特别是定理的证明过程、公式的推导步骤、例题的解答思路,思考:“这一步是怎么来的?为什么可以这样推导?依据是什么?” 课本上的推导往往是理解概念最直接、最权威的路径。

- 例题是“黄金搭档”: 课本例题是精心挑选的,最能体现知识点应用的典范,精读例题时:

- 先盖住答案,自己尝试独立做一遍。

- 对比课本解法,找出差异,思考:“课本的方法好在哪里?我的方法可行吗?哪种更优?”

- 重点关注解题的步骤规范和思路表述,课本例题的书写格式就是考试答题的标准范本。

- 图表、注释别忽视: 课本上的插图、表格、旁注、小贴士,绝不是装饰!它们往往直观展示抽象概念、补充重要信息或提示易错点,务必结合文字内容,仔细研究。

思考与联系:让知识“活”起来

阅读不是单向接收信息,而是思维碰撞的过程。

- 问“它是什么?”更要问“它能做什么?”: 理解了一个定义或公式后,立刻思考:“这个知识点能解决什么问题?以前学过的方法能解决吗?现在的方法优势在哪?” 尝试在脑海中或草稿纸上构造简单例子应用它。

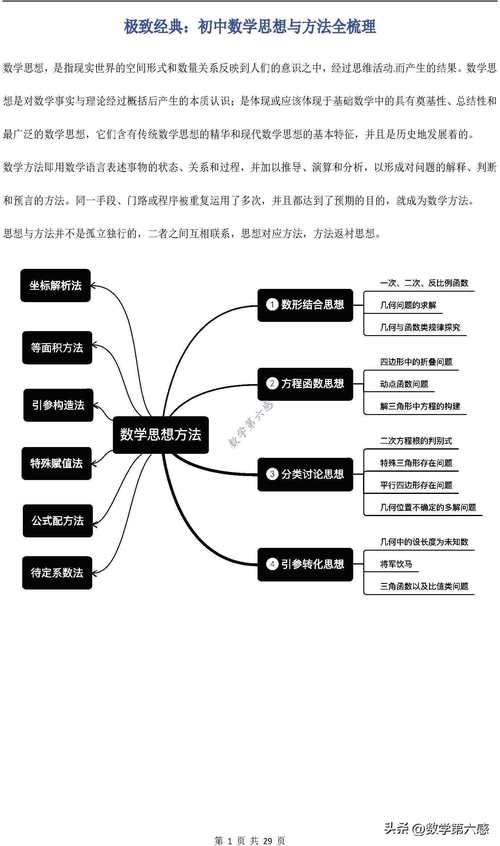

- 建立“知识网”: 新知识不是孤岛,精读时,有意识地将新概念与旧知识联系起来,思考:“这个概念是哪个旧知识的延伸?它们之间有什么区别和联系?” 在课本空白处,可以用箭头、关键词画出简单的知识脉络图,这种联系能极大加深理解,促进记忆。

- 反思“卡壳”点: 对预习或练习中遇到的困难,回到课本相关部分重新研读,思考:“当时为什么卡在这里?课本的表述哪里没理解透?” 这种针对性回读,效率极高。

笔记与批注:把课本变成你的“专属秘籍”

课本的空白处是宝贵的思考空间。有效批注能让课本价值倍增。

- 用符号简化: 用统一的符号标记重点(如 ★)、疑问(?)、关键步骤(√)、易错点(⚠️)、补充思路(→)。

- 写“自己的话”: 在定义、定理旁边,尝试用自己的语言复述一遍核心意思,或者写一个超简单的例子,能用自己话说出来,才是真理解。

- 补充思路与变式: 听老师讲解或自己思考后,有更巧妙的解法、易错提醒、相关知识点联想,都可以简洁地写在旁边,课本例题旁边,可以尝试写一种不同的解法或改变一个条件思考。

- 错题溯源: 做练习或考试出错的题目,如果发现是某个课本概念或例题理解不深导致,务必在课本相应位置标注,写上“错题类型:XXX”,时刻提醒自己。

复习:温故知新,常读常新

课本不是学完就扔的。定期复习至关重要。

- 单元结束必回顾: 学完一个单元,合上课本,尝试回忆本章核心概念、主要公式定理、典型例题类型,然后打开课本,快速浏览章节结构、黑体字、例题,查漏补缺,重点回顾自己之前做的批注和疑问。

- 考前回归课本: 大考前,脱离题海战术,静下心来系统通读一遍课本,你会发现很多遗忘的细节、忽略的联系,对知识体系会有更清晰、更宏观的把握,此时再看自己积累的批注,就是最个性化的复习宝典。

- 建立“错题本”索引: 错题本上记录错题时,务必标注对应课本的页码和知识点位置,复习错题时,能快速定位到课本原文,理解错误的根源。

我的观点: 初中数学课本是专家们精心编写的知识宝库,它不仅仅是知识点的罗列,更蕴含了严谨的数学思维逻辑,轻视课本,盲目刷题,如同在沙滩上建高楼。真正读透课本,理解其精髓,掌握其方法,是构建扎实数学根基、提升思维能力的不二法门。 当你学会用以上方法主动阅读、思考、批注,你会发现课本不再枯燥,而是成为你最可靠、最高效的学习伙伴,拿起你的数学课本,试着用这些方法再读一遍,感受一下不同吧!

发表评论