小学生数学题审题怎么做?家长必看实用指南!

看着孩子盯着数学题发愣,或是明明会算却答非所问?问题往往出在第一步——审题,审题不清,再强的计算能力也是徒劳,掌握科学的审题方法,是提升数学解题能力的基石,作为有二十年一线教学经验的老师,我观察到太多孩子在这关键一步上栽了跟头。

为什么审题这么难?常见问题有:

- 跳跃式阅读: 眼睛扫得快,关键信息(比如单位“米”还是“厘米”、问题要求“最大”还是“最小”)直接漏掉。

- 术语不理解: “倍数”、“因数”、“平均分”、“相向而行”等数学语言,孩子没真正吃透含义。

- 情境想象困难: 应用题描述的场景(如行程问题、工程问题),孩子在脑中构建画面有障碍。

- 急于求成: 看到数字就急着列算式,忽略题目整体结构和隐藏条件。

提升审题能力,试试这些实用步骤:

-

指读慢看,圈画重点: 要求孩子放慢速度,最好用手指着题目文字,一个字一个字地读出来,拿起笔,把关键的信息词圈出来,这些词包括:

- 数字(已知条件)

- 单位(米、千克、小时、元等,单位不一致是常见陷阱)

- 核心问题词(“求什么?”、“一共?”、“还剩?”、“差多少?”、“是几倍?”)

- 限制条件词(“最多”、“至少”、“从大到小”、“往返一次”)

- 数学术语(“平均”、“比例”、“周长”、“体积”)

- 人名、对象名(“小明”、“小红”、“甲车”、“乙车”、“第一次”、“第二次”)

例子: “水果店有36个苹果,每6个装一袋,卖了4袋后,还剩多少个苹果?” 圈画: “36个”、“每6个”、“装一袋”、“卖了4袋”、“还剩多少个”。

-

提炼信息,明确目标: 读完题目后,引导孩子用自己的话复述题目大意:“题目讲了什么事?给了哪些已知条件?最后要我求什么?” 这个过程能有效检验孩子是否真正理解题意,务必明确最终要解决的核心问题是什么。

例子: “已知总苹果36个,每袋装6个,卖掉了4袋,问剩下苹果数量。”

-

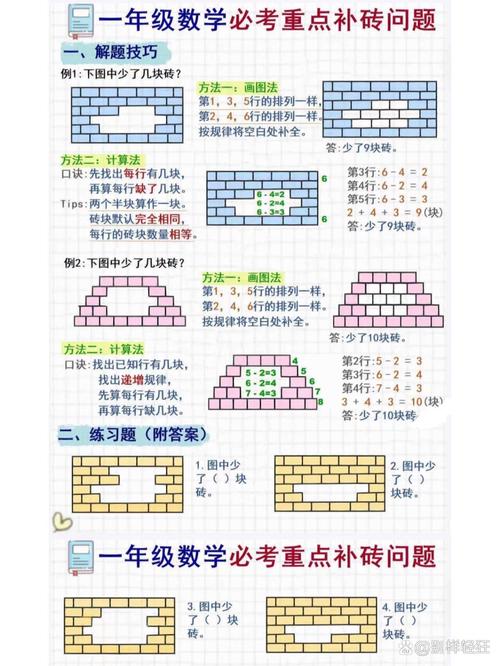

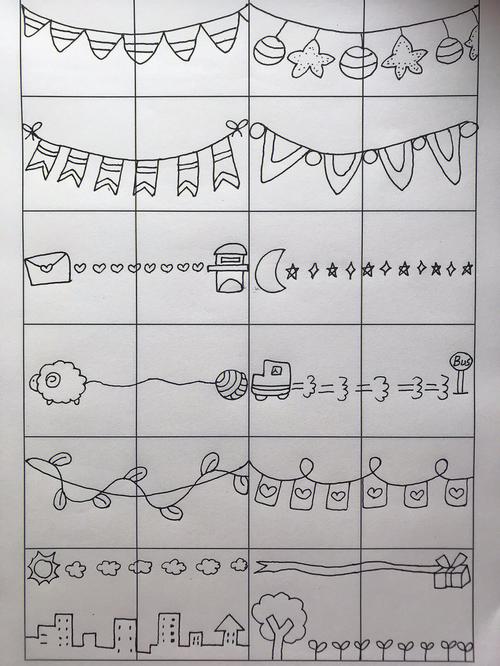

数形结合,化繁为简: 对于稍复杂的题目,尤其是应用题,鼓励孩子动手画图或简单列表。

- 画示意图: 行程问题画路线图,分配问题画线段图或集合图,几何问题更要画草图标注已知边长、角度。

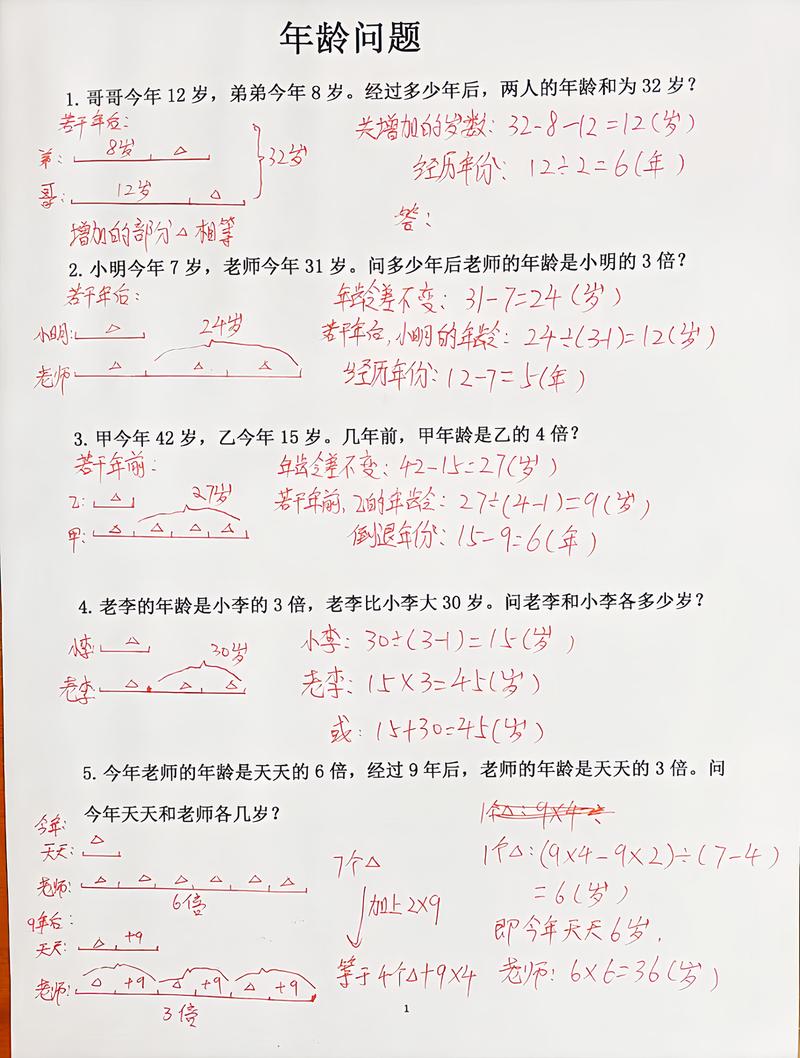

- 列表格: 涉及多个对象、多次变化的情况(如年龄问题、周期问题),列表梳理更清晰。

- 画数量关系: 低年级可以用画小棒、画圆圈等直观方式表示数量关系。

例子(行程): “甲乙两人从相距200公里的两地同时相向而行,甲速度5千米/小时,乙速度3千米/小时,几小时后相遇?” 画两条线段表示两地距离,标上200公里,用箭头表示两人行走方向,标上各自速度。

-

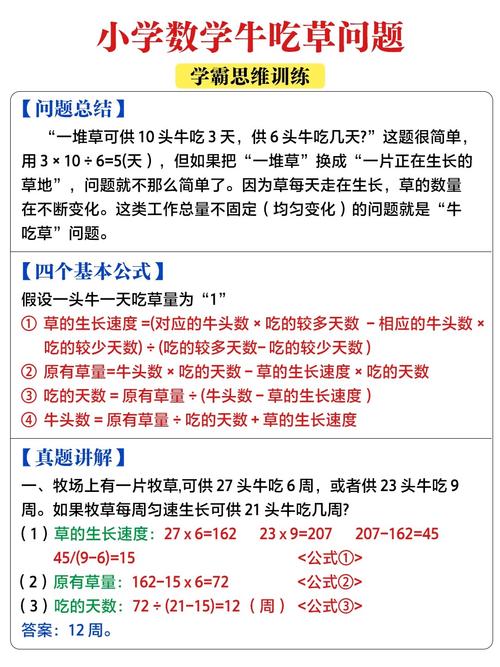

挖掘隐藏,联系旧知: 有些题目不会把所有条件直接摆在明面上,需要孩子根据已有知识推理出隐含条件。

- “长方形花坛” 隐含对边相等、四个角是直角。

- “等腰三角形” 隐含两条边相等、两个底角相等。

- 看到“效率”、“速度”,要想到“工作量=效率×时间”、“路程=速度×时间”等基本公式。

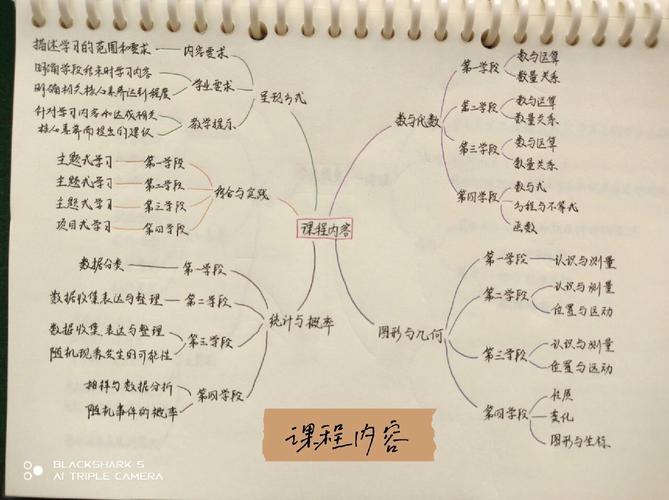

- 思考这个题目和以前做过的哪种类型题很相似?用到哪些学过的概念或公式?

-

预判陷阱,检查验证: 在动笔计算前,养成最后扫一眼圈画的关键词的习惯,特别留意:

- 单位是否统一? (米和厘米混用?小时和分钟混用?)

- 最终问题是否明确? (求的是面积还是周长?是体积还是表面积?是现在还是原来?)

- 答案是否符合常理? (计算出来的年龄是200岁?速度比飞机还快?) 这一步能规避很多粗心错误。

家长如何助力?

- 耐心示范: 初期和孩子一起读题,大声读出来,展示如何圈画重点、如何复述题意、如何画图分析,你的思考过程就是最好的示范。

- 多问“为什么”和“是什么”: “题目中这句话是什么意思?” “要求我们做什么?” “你觉得哪里容易出错?” “这个条件和问题有什么关系?” 引导孩子主动思考。

- 重视生活联系: 购物算钱、分配零食、估计时间距离等,都是天然的数学应用场景,多在生活中讨论,增强孩子理解实际问题的能力。

- 鼓励画图习惯: 备足草稿纸,明确告诉孩子:画图不是浪费时间,是理清思路的好帮手,越是难题越要画。

- 允许“慢审题”: 初期孩子审题慢是正常的,不要催促,强调“磨刀不误砍柴工”,审题透彻比快速计算更重要,准确率提升后,速度自然会跟上。

- 分析错题根源: 孩子做错题时,先别急着讲解法,一起回顾:“当时题目怎么理解的?漏掉了什么?哪里想岔了?” 找到审题漏洞才能针对性改进。

数学是思维的艺术,清晰的审题是打开这扇艺术大门的钥匙,与其催促孩子刷更多题,不如扎扎实实练好审题这项基本功,当孩子学会真正读懂题目,数学世界的大门便自然敞开。

还没有评论,来说两句吧...