如何给初中生制定一份有效的数学提升计划(附实操建议)

数学成绩总提不上去?孩子学得吃力又没方向? 别慌,一份科学合理的数学学习计划,就是解决问题的关键,作为专注学科规划多年的老师,我深知初中数学承上启下的重要性,今天分享的方法,融合了教育部《义务教育数学课程标准(2022年版)》理念与一线教学经验,助您为孩子量身打造高效学习路径。

第一步:精准定位,摸清“起点”与“缺口”

- 深挖试卷/作业: 别只看分数,拿出近期的数学试卷和作业本,和孩子一起分析:具体是哪个单元失分严重?是概念混淆(如分式方程与整式方程)、计算马虎(如去括号变号错误),还是应用题理解障碍?记录下反复出错的题型和知识点。

- 梳理课本目录: 对照数学课本目录,让孩子自我评估掌握程度(如用绿黄红三色标注:牢固/模糊/薄弱),重点圈出红色区域。

- 明确核心目标: 结合学校教学进度和升学要求(如中考重点考查内容),与孩子共同设定短期(如月考提升10分)和长期(如本学期达到班级前15名)目标,目标需具体、可衡量。

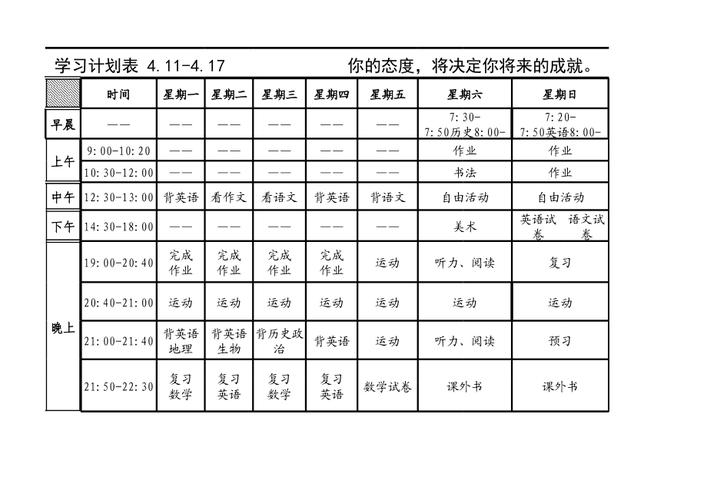

第二步:拆解目标,制定“个性化”时间表

- 遵循认知规律: 参考心理学家皮亚杰的认知发展理论,初中生处于抽象思维快速发展期,计划需将抽象概念(如函数、几何证明)与生活实例结合,每天数学学习时间建议控制在60-90分钟,避免疲劳战。

- 模块化分配时间:

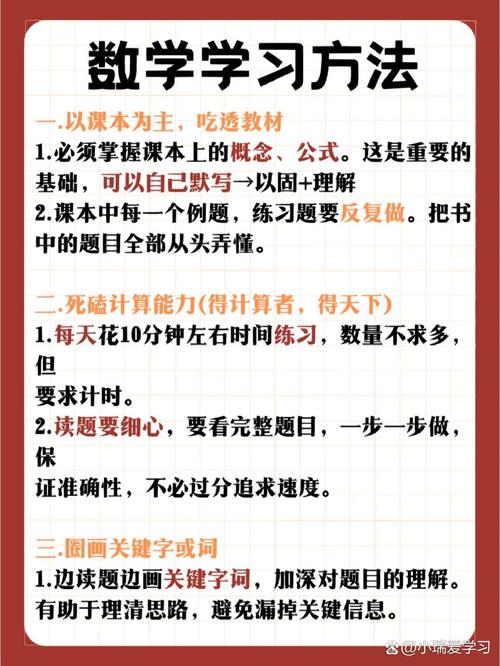

- 新课预习(15分钟): 通读课本,用荧光笔划出定义、公式(如一元二次方程求根公式),尝试完成课后基础练习1-2题,标注疑问点。

- 课堂专注(关键): 强调课堂效率,准备专用笔记本,重点记录老师补充的解题技巧和例题分析。

- 课后巩固(30分钟): 优先完成学校作业,集中解决预习和课堂遗留问题,对错题立刻订正,分析错误根源(概念不清?步骤错误?)。

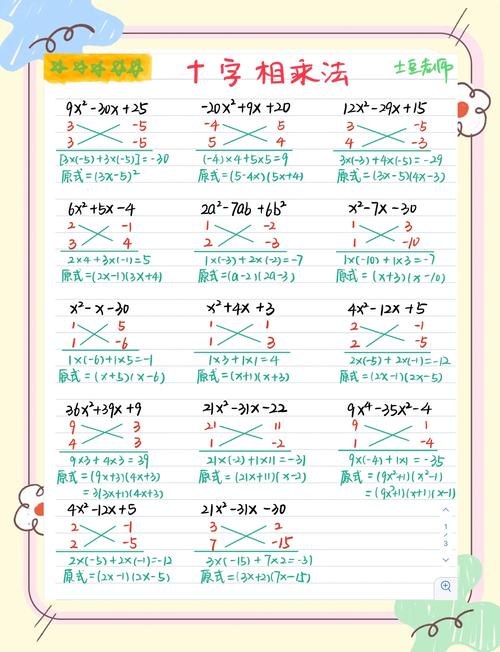

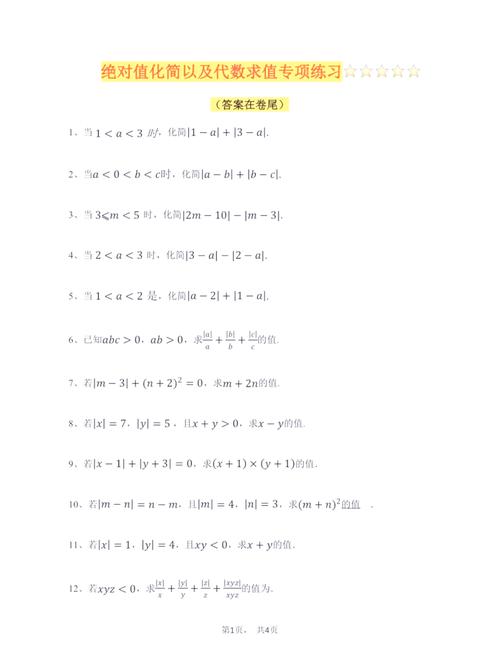

- 专项突破(每周2次,20分钟/次): 针对第一步找出的薄弱点,选择3-5道典型题目精练,如“全等三角形证明”弱,则集中练习角边角(ASA)、边角边(SAS)等判定题型。

- 周末小结(40分钟): 整理本周所有错题到“个性化错题本”,不是简单抄写,而是用不同颜色笔注明:错因分析、正确解法、涉及知识点(如:本题考点:二次函数图像性质),定期重做错题。

第三步:科学执行,让计划“活”起来

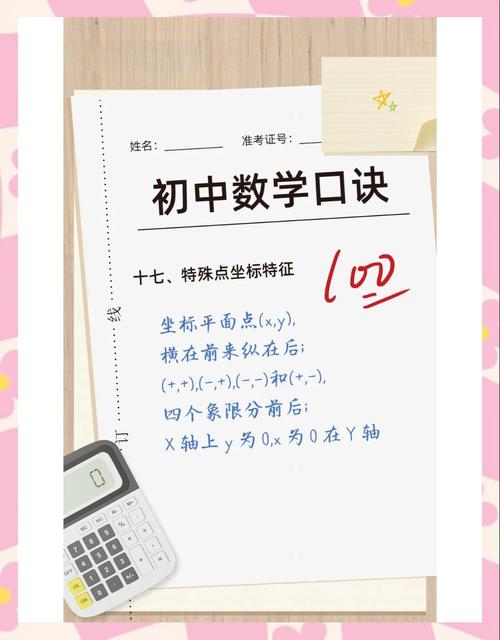

- 善用工具: 准备三色笔(黑笔答题、蓝笔订正、红笔标重点)、错题本、思维导图本(用于单元复习,如用树状图梳理“整式乘除与因式分解”知识网)。

- “番茄钟”实践: 推荐25分钟专注学习+5分钟休息的“番茄工作法”,学习期间远离手机,可使用物理计时器。

- 建立积极反馈: 每完成一个小目标(如连续3天作业全对、某单元测试达标),给予孩子具体鼓励(“你这周解方程组的速度快多了,步骤也很规范!”),避免只关注分数波动。

- 定期动态调整: 每2-3周与孩子复盘计划执行情况:哪个环节效率低?哪个方法效果好?根据实际情况灵活调整时间分配和侧重点,比如发现因式分解掌握扎实了,可将时间转移到新学的函数部分。

第四步:关键支持,家长角色定位

- 营造环境: 提供安静、光线充足的学习空间,减少干扰(如电视声音、频繁送水果)。

- 做“脚手架”而非“解题器”: 当孩子求助时,先问“课本哪部分相关?”“你卡在哪个步骤了?”,引导其回顾知识点或类似例题,培养独立思考能力,避免直接告知答案。

- 主动沟通: 定期与数学老师交流(每学期1-2次),了解孩子课堂表现和老师的观察建议,家校协同发力。

- 重视思维过程: 批改孩子作业时,比起结果的对错,更关注解题思路是否清晰、步骤是否完整,一句“这个辅助线添得很巧妙,你是怎么想到的?”比“做对了”更有价值。

数学能力的提升,从来不是靠盲目刷题,而在于有方向、有策略的持续行动,这份计划的核心价值,在于它从“千人一面”转向“一人一策”,让孩子在清晰的路径中体验掌控感与进步感。 开始执行时或许有磨合期,但坚持记录、反馈和调整,您会看到孩子数学学习状态质的改变——数学张老师(深耕初中数学教学与规划12年)

发表评论