高中数学竞赛之路充满挑战,吸引着众多学有余力的学子,与常规高中数学相比,竞赛题目的难度跃升是显著的,理解这些难点在哪里,对于备赛者和关注者都至关重要。

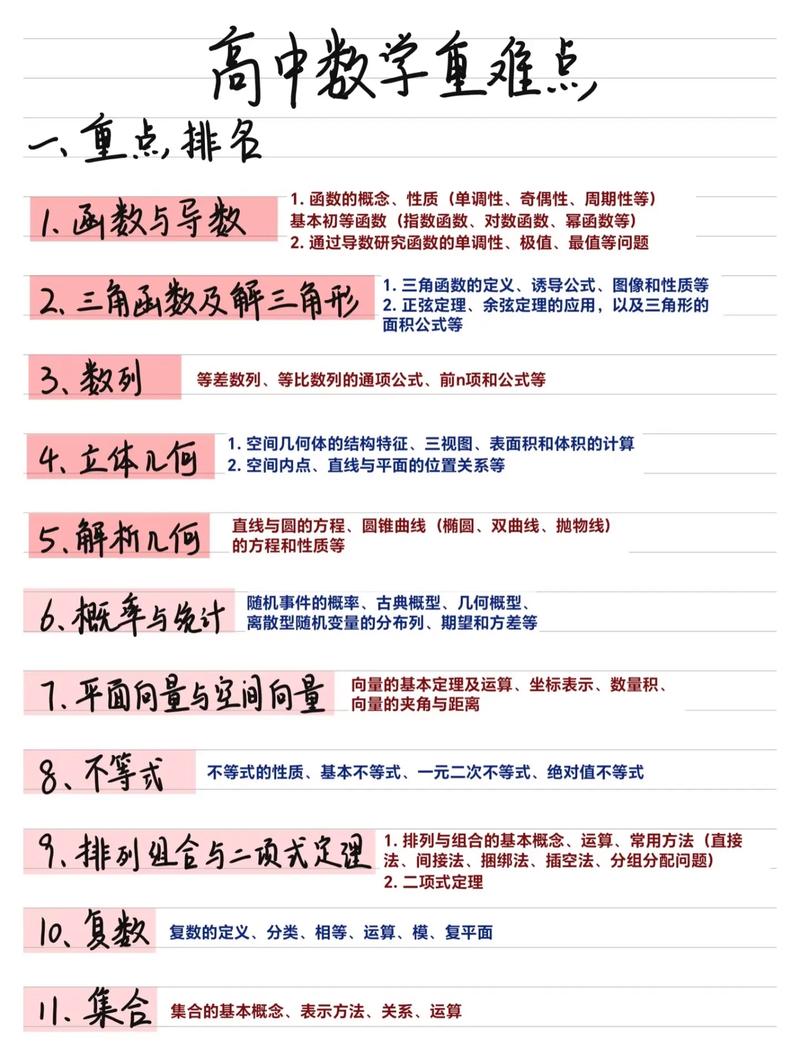

知识广度与深度的双重拓展 竞赛数学绝非课堂内容的简单延伸,它要求学生掌握远超高考考纲的知识体系,组合数学中的计数原理、抽屉原理、组合恒等式;数论中的同余理论、费马小定理、欧拉定理;平面几何中的复杂圆幂定理、根轴、调和点列;函数方程、不等式证明的高级技巧(如柯西-施瓦茨不等式、琴生不等式)等,这些内容不仅新,而且深,需要投入大量时间系统学习和消化,理解其本质而非机械记忆。

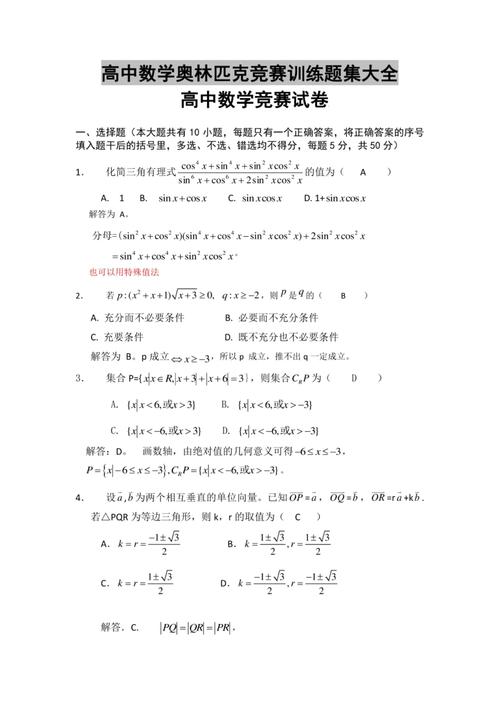

思维抽象性与灵活性的极致要求往往剥离了具体的生活情境,直指数学抽象的核心,它要求极高的逻辑推理能力、空间想象能力和数学抽象能力,一道题可能综合代数、几何、数论多个领域的知识,需要考生灵活调用、融会贯通,将几何问题转化为复数或向量问题,或者用组合方法解决数论问题,这种思维的跳跃性和跨领域联结的能力,是常规训练中较少触及的,解题路径常常隐蔽,需要敏锐的洞察力去发现关键性质或构造巧妙的辅助元素(如辅助线、辅助函数、特殊赋值)。

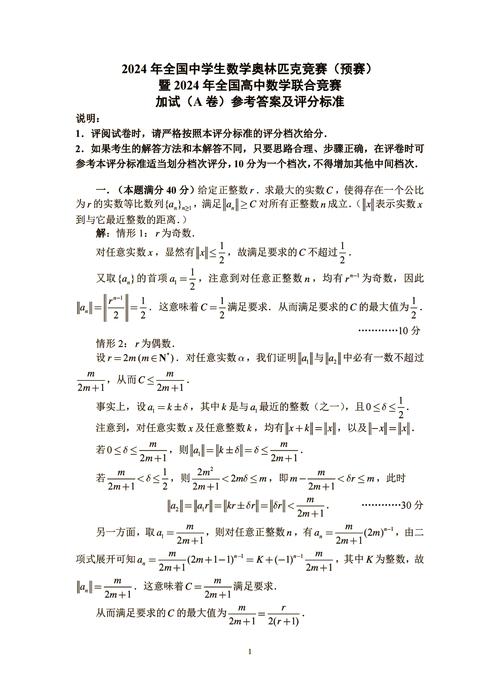

解题策略与技巧的精妙运用 竞赛题的解答很少是直来直去的计算,它更侧重于解题策略和技巧的运用,如何有效地试错、如何分类讨论不重不漏、如何进行反证或数学归纳、如何利用对称性或极端原理、如何估算与放缩,这些都是必备技能,特别是组合数学和数论中的存在性、构造性问题,以及不等式证明中的取等条件分析,对技巧的熟练度和创造性要求极高,有时,一个巧妙的观察或构造就能瞬间破题,而这往往建立在深厚的功底和大量的练习之上。

时间压力下的稳定发挥 竞赛通常时间紧、题量大、题目难,在有限的时间内(通常每道题平均10-15分钟),需要快速理解题意、分析结构、找到切入点、严谨书写解答,这不仅考验智力,更考验心理素质和应试策略,如何在高压下保持冷静,合理分配时间,确保会做的题目不失分,并在难题上有所突破,是另一重现实挑战,平时练习的熟练度和临场应变能力在此刻显得尤为重要。

个人认为,克服这些难点的关键在于:系统扎实的知识储备、持之以恒的刻意练习(尤其注重经典题型和思想方法的提炼)、培养敏锐的数学直觉、以及在高强度模拟中锻炼解题速度和心态。 它是一场对智力、毅力与学习方法的综合考验,想要在竞赛中脱颖而出,必须心甘情愿地投入时间,享受思考的乐趣,勇于啃硬骨头,这条路不易,但每一步攀登都能带来思维能力的显著提升,其价值远超奖牌本身。

代数部分,包括多项式的运算和性质、数列求和与通项公式的推导等,几何部分是数学学科的基础内容之一也是重要的考点所在;函数极限作为微积分的基础知识在数学建模中发挥着重要作用同时也是难度较大的知识点等等都是高中数竞赛的热点及重点考查点 ,此外还包括不等式证明的策略和方法以及解析式中的参数取值问题等较为复杂的数学问题也常出现在比赛当中成为考察学生综合能力的关键节点需要重点关注并熟练掌握相关知识技能才能取得优异的成绩在比赛中脱颖而出获得好成绩!