小学双空数学题解题策略与技巧

双空数学题是小学中高年级常见的题型,要求学生在两个空白处填入正确的数字或符号,使整个等式或逻辑关系成立,这类题目能有效考察孩子对运算规则、数量关系和逻辑推理的综合掌握,掌握以下方法,解题事半功倍:

解题核心步骤

-

仔细审题,明确关系:

- 慢读是关键: 陪孩子一起慢慢读题,确保理解每个数字、符号和空格的位置含义。

□ + △ = 15且□ - △ = 3,求□和△的值。 - 寻找关联线索: 题目中两个等式(或条件)是相互联系的,找出它们之间共享的信息(通常是同一个未知数),上面例子中,□和△同时出现在两个等式中,这就是关联点。

- 慢读是关键: 陪孩子一起慢慢读题,确保理解每个数字、符号和空格的位置含义。

-

分析已知与未知:

- 明确哪些是已知数字,哪些是需要填入的未知量(通常用方框、字母等代替)。

- 思考这些已知数字如何与未知量发生关系,上例中,已知条件是两数的和(15)与差(3)。

-

选择合适策略:

- 常用方法:

- 尝试法(代入验证): 对其中一个空格(尤其是范围较小的),尝试填入合理的数字,代入另一个等式验证,适合选项明确或数字较小的情况。

- 关系推导: 利用两个条件之间的关系进行推导,这是更高效的方法。

- 和差问题: 如上例

和=15, 差=3,公式:大数 = (和 + 差) ÷ 2;小数 = (和 - 差) ÷ 2。 = (15+3)÷2=9, △=(15-3)÷2=6。 - 等式变形: 通过加减、代入消去一个未知数,将

□ + △ = 15和□ - △ = 3相加:(□ + △) + (□ - △) = 15 + 3→2□ = 18→□ = 9,再代入求△。

- 和差问题: 如上例

- 逆向思维: 从结果或最后一个运算倒推回去,适用于包含多步骤运算的题目。

- 整体观察: 有时两个等式可以组合起来看,找到整体规律。

- 常用方法:

-

规范计算,双重验证:

- 按照选定的策略进行清晰、准确的计算。

- 必须验证: 将求得的答案代入原题的两个空格中,检查是否同时满足两个条件,这是避免错误的关键一步!上例中,将□=9, △=6代入:9+6=15(正确),9-6=3(正确)。

提升解题能力的建议

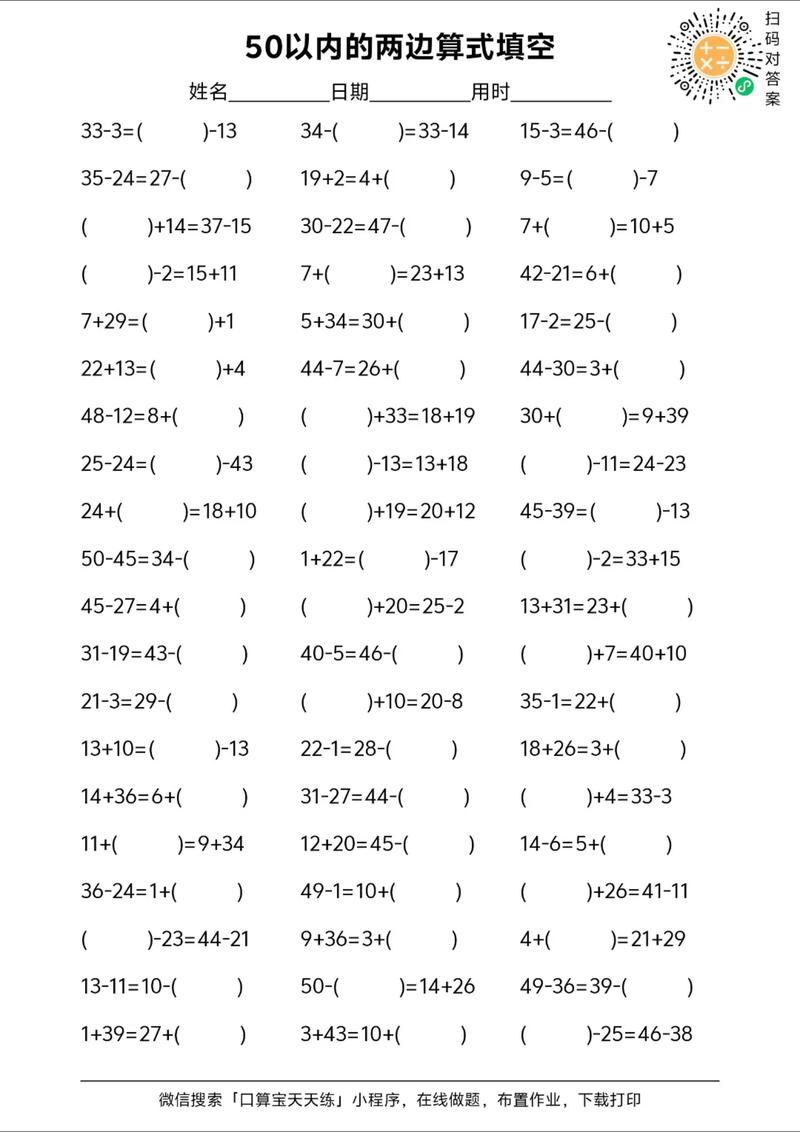

- 巩固基础运算: 加减乘除的熟练度是解决一切数学问题的基石,每天坚持适量口算练习非常必要。

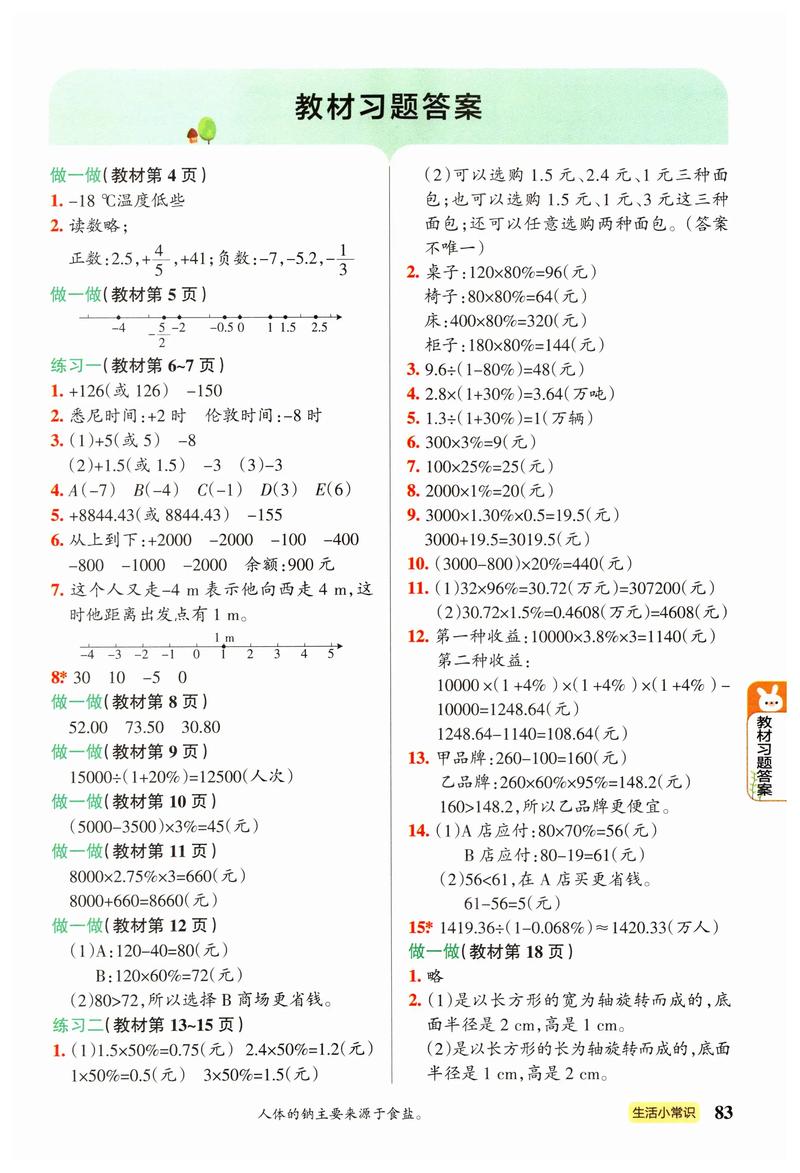

- 理解运算性质: 深入理解交换律、结合律、分配律,以及加减、乘除的互逆关系,有助于灵活解题。

- 培养逻辑思维: 鼓励孩子多思考题目中的数量关系,清晰表达自己的解题思路,因为.....”。

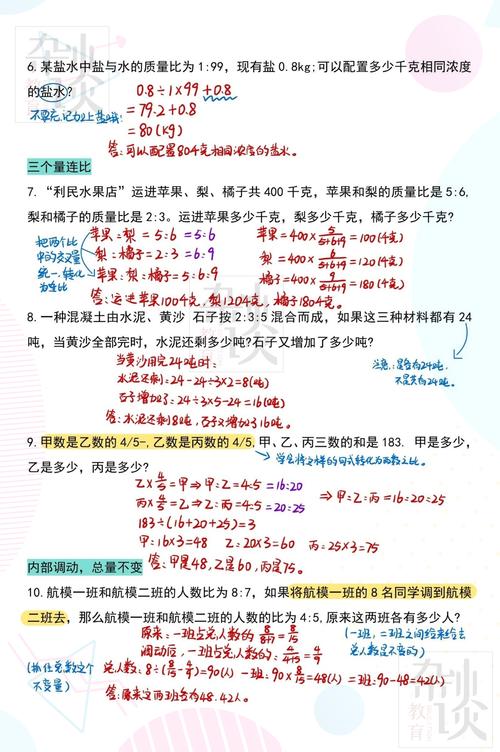

- 善用画图辅助: 对于抽象的题目,线段图、简单的示意图能帮助直观理解数量关系,尤其是和差、倍数问题。

- 养成良好习惯:

- 书写工整: 避免因书写不清导致计算错误。

- 标记关键: 圈出题目中的重要信息和要求。

- 不怕困难: 遇到难题,引导孩子多尝试不同方法,分解步骤,而不是轻易放弃或依赖家长直接给答案。

家长如何有效支持

- 耐心引导,启发思考: 当孩子卡住时,不要急于告知答案,可以通过提问引导:“这两个等式有什么联系?”、“试试看把这两个式子加起来会怎样?”、“你觉得哪个空格更容易先确定?”。

- 重视过程,鼓励表达: 比起最终答案是否正确,更应关注孩子思考的过程是否清晰、方法是否合理,让孩子讲解解题思路是极好的巩固方式。

- 精选练习,适度拓展: 选择难度适中的题目进行练习,逐步提升,掌握基本方法后,可适当接触稍有变化的题型,如涉及乘除法的双空题(如

□ × △ = 24,□ ÷ △ = 3),或三个条件的题目。 - 联系生活实际: 将数学问题与生活中的场景结合,增加趣味性和理解深度,比如购物找零、物品分配等。

避免常见误区

- 忽略整体条件: 只盯着一个等式或空格,忘记必须同时满足所有给定的条件。

- 计算粗心大意: 基础运算错误是丢分的主要原因。

- 方法选择不当: 对于明显是和差问题或可用等式变形的题目,仍使用费时的尝试法。

- 缺乏验证环节: 求出答案后没有代入原题检查,导致错误未被发现。

小学双空数学题是锻炼孩子综合数学能力的有效工具,通过掌握核心解题步骤、运用恰当策略、养成严谨习惯,并辅以家长的耐心引导和有效练习,孩子定能逐步提升解题能力,建立解决更复杂问题的信心,扎实的基础、清晰的逻辑和细心的态度,是应对这类题目乃至未来更多数学挑战的真正法宝。

发表评论