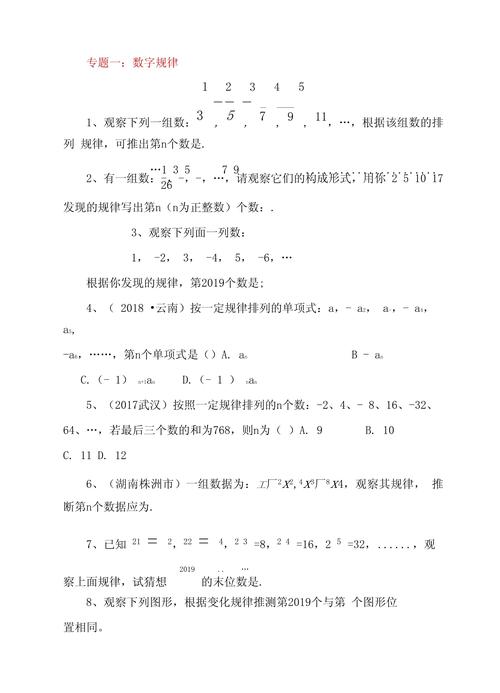

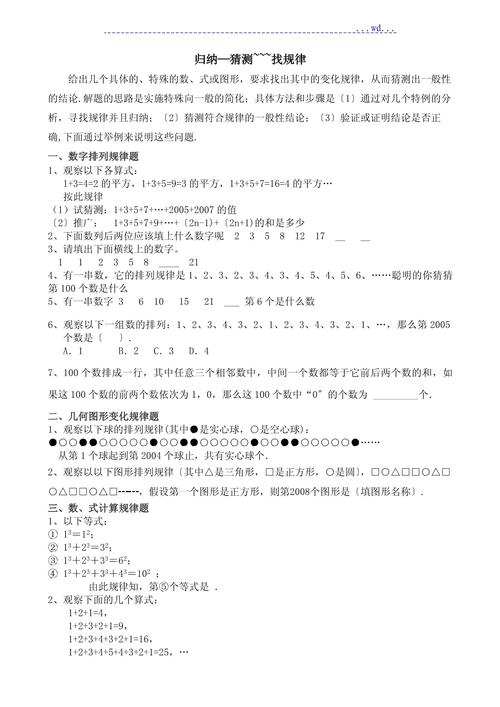

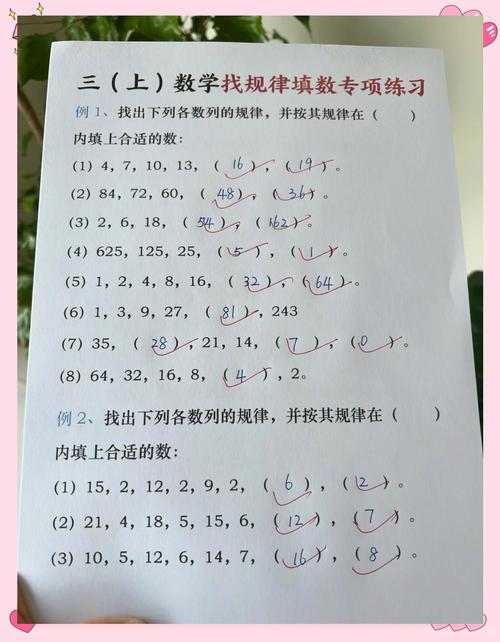

如何高效破解初中数学找规律题

找规律题是初中数学的常客,也是检验观察力与推理能力的重要题型,掌握核心方法,解题便能化繁为简,以下是我根据教学经验总结的实用策略:

核心解题方法:层层深入观察

-

观察相邻关系:

- 数字序列: 计算相邻数字的差(加法/减法规律)、积或商(乘法/除法规律)。

- 图形/图案序列: 关注相邻图形之间形状、数量、位置、方向、颜色等细节变化,是旋转?翻转?增加元素?减少元素?替换元素?

- 例: 序列 2, 5, 8, 11, 14... 相邻差恒为3(+3规律)。

-

寻找间隔规律:

- 当相邻关系不明显时,尝试观察相隔一项或固定间隔项之间的关系(如奇数项、偶数项各自规律)。

- 例: 序列 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... (斐波那契数列),规律是每项等于前两项之和。

-

分析整体结构:

- 数字序列: 数字是否与项数

n有关?尝试用含n的代数式表示第n项(如n²,2n+1,n(n-1)等),观察数字是否能拆分成几部分(如十位和个位分别有规律)。 - 图形序列: 图形整体结构如何演变?是循环重复?还是按某种模式累积(如每次增加固定数量的点、线、面)?图形总数、某类元素数量是否与序号

n成函数关系? - 例: 第1个图3个点,第2个图6个点,第3个图9个点... 第

n个图点数为3n。

- 数字序列: 数字是否与项数

-

大胆猜想,小心验证:

- 基于观察提出可能的规律假设。

- 严格验证: 用假设规律推导序列中已知的后续项,看是否完全吻合,务必验证至少2-3项,避免“伪规律”。

- 例: 序列 1, 2, 4, ... 假设是 “×2” 规律(1×2=2, 2×2=4),预测下一项是8,但如果是 “+1, +2, +3...” (1+1=2, 2+2=4, 4+3=7),则完全不同,验证是关键!

-

利用辅助工具:

- 列表格: 清晰列出项号

n和对应的数值aₙ或图形特征,观察n与aₙ的关系。 - 画草图: 对于复杂图形规律,按序号画出草图,直观对比变化。

- 枚举可能性: 常见规律无效时,考虑平方数、立方数、阶乘等特殊数列。

- 列表格: 清晰列出项号

提升解题能力的核心要素

- 细致观察是基础: 不漏掉图形、数字中的任何细节,标注出明显变化点。

- 逻辑推理是桥梁: 将观察到的现象,通过逻辑推理转化为数学关系(公式、规则)。

- 模式识别是关键: 快速识别等差、等比、平方、循环等常见模式及其变体。

- 代数思维是保障: 最终落脚点常是用含

n的代数式表示规律,熟悉基本代数表达式。 - 耐心验证是防线: 防止掉入“看起来像”的陷阱,确保规律适用于所有已知项。

避免常见误区

- 浅尝辄止: 只看一两项就匆忙下结论,忽略整体变化趋势。

- 忽略多种可能: 同一组数据有时存在不同解释角度,需全面思考。

- 验证不足: 仅用规律推导出一项符合就认为正确,未检查其他已知项。

- 畏惧复杂图形: 复杂图形可分解为点、线、面、位置等基本要素单独分析。

实战演练** 观察图形序列,画出第4个图,并用含 n 的式子表示第 n 个图形中的小正方形个数。

图1: □ (1个)

图2: □□ (3个? 注意排列)

□

图3: □□□ (6个?)

□□

□解答:

- 观察: 图1: 1个;图2: 第一行2个,第二行1个,共3个;图3: 第一行3个,第二行2个,第三行1个,共6个。

- 找关系:

- 相邻图增加数量:图2比图1多2个,图3比图2多3个,增量在增加(+2, +3... 可能+4?)。

- 整体结构:第

n个图有n行,从上到下每行小正方形数依次为n, n-1, n-2, ..., 1。

- 验证:

- 图1 (n=1):1行,个数=1 → 符合。

- 图2 (n=2):2行,个数=2 + 1 = 3 → 符合。

- 图3 (n=3):3行,个数=3 + 2 + 1 = 6 → 符合。

- 总结规律: 第

n个图形中小正方形总数为1 + 2 + 3 + ... + n。 - 代数表达: 利用前

n项自然数和公式,第n个图形个数为Sₙ = n(n+1)/2。 - 画第4图 (n=4): 4行,从上到下分别4个、3个、2个、1个小正方形。

- 计算验证:

S₄ = 4×5/2 = 10。 4+3+2+1=10,正确。

从我的教学经验看,找规律题的核心价值在于锻炼从具体现象抽象出普适规则的能力,这种能力不仅在数学中举足轻重,更是理解科学原理、分析社会现象乃至解决现实问题的思维基石,多观察、多思考、多验证,规律自现。数学的魅力,往往藏在你发现规律后豁然开朗的瞬间。

发表评论