数学薄弱也能逆袭!七年级下册高效提升攻略(亲测有效)

看着七年级下册的数学课本,复杂的代数式、几何图形让你心生畏惧?考试卷上不尽人意的分数是否让你感到挫败?别急着否定自己!数学成绩暂时落后绝不代表终点,七年级下册正是你扭转乾坤的关键期,作为多年关注初中生学习提升的实践者,我见证过太多数学"困难户"成功逆袭的案例,关键在于策略与方法。

精准定位:你的"病灶"究竟在哪里?

- 别怕翻旧账: 立刻拿出本学期所有测验卷、作业本、练习册,别只看分数,重点在于分析错题,是计算频频出错?一元一次方程应用题总卡壳?还是相交线与平行线的证明逻辑混乱?用不同颜色笔分类标注(如:计算失误-红色、概念不清-蓝色、思路错误-绿色)。

- 对照课本目录自查: 翻开数学书目录页,诚实面对自己,二元一次方程组解法是否熟练?平面直角坐标系中点的平移规律是否清晰?不等式的基本性质理解透彻了吗?在掌握不牢的章节标题旁醒目打上记号,这步自查是高效复习的起点,务必真实。

回归课本:吃透"地基"是逆袭核心

- 例题即金矿: 课本上的每一道例题都是知识点的最佳诠释,不要满足于看懂答案,合上书,独立完整地重做一遍,思考每一步的依据(用的是哪个性质、定理、公式?),在学习"消元法解二元一次方程组"时,务必明确每一步消元的目的是什么,依据的等式性质是哪一条。

- 深挖概念与公式: 死记硬背公式是数学大忌,多问几个"为什么":平行线的判定定理是如何推导出来的?多项式乘法法则的本质是什么?尝试用自己的话解释概念(如:"平移不改变图形的形状和大小,只改变位置"),并在草稿纸上画图验证,课本上的黑体字定义、公式推导过程,必须逐字逐句理解。

- 课后习题精练: 课本习题是检验基础掌握度的标尺,从A组基础题开始,确保每题过关,再挑战B组,务必弄懂课本习题的解题思路,它们往往代表了最核心的考察方式。

刻意练习:让解题能力"自动化"

- 专题突破: 针对自查发现的薄弱章节(平面图形的认识(二)"或"幂的运算"),进行集中火力攻击,寻找该专题的专项练习题(教辅书、学校发的练习卷均可),进行限时、高强度的针对性训练,若相交线中"三线八角"识别困难,就专门练习20道识别同位角、内错角、同旁内角的题目,直到快速准确。

- 错题本是宝藏: 建立专属数学错题本。不是简单抄题抄答案! 记录:① 原题(可裁剪粘贴);② 你的错误解法(非常重要!暴露思维漏洞);③ 详细正确的解题步骤;④ 关键反思:当时为什么错?(概念混淆?计算失误?方法选择错误?)哪个知识点没掌握?下次如何避免?每周固定时间回顾错题本,遮住答案重做。

- "讲题"是最高效学习法: 尝试给同学、家长,甚至对着镜子或玩偶讲解一道题的解题思路,能清晰流畅地讲明白,才代表真正内化,讲解过程中卡壳的地方,就是你需要再次巩固的环节。

善用资源:你不是一个人在战斗

- 主动"缠住"老师: 课堂没听懂?作业有疑问?课间或自习课勇敢走向老师,提问前先明确自己卡在哪里(是某一步骤不懂,还是整个思路不清?),展示你的思考过程,老师最喜欢看到主动思考的学生,别怕问题"简单",解决它比面子重要百倍。

- 寻找学习伙伴: 找一两位数学基础较好、乐于讨论的同学组成学习小组,互相讲解题目、分享解题技巧、讨论不同解法,教别人的过程,是自我知识梳理和强化的绝佳机会。

- 优质工具辅助(慎选): 对于实在难以理解的抽象概念(如空间图形),可谨慎选择信誉良好、由专业教师或教育机构制作的动画演示、短视频作为辅助理解工具,但务必记住,它们只是辅助,核心仍在课本和独立思考。警惕直接给答案的APP或网站。

习惯与心态:逆袭的持久动力

- 每日计算不可废: 计算是数学的基石,每天坚持做5-10分钟基础计算练习(有理数混合运算、解一元一次方程等),保持手感和准确度,七年级下册涉及更复杂的代数式运算和方程,计算功底至关重要。

- 课堂效率是生命线: 带着预习时的疑问听课,紧跟老师思路,积极参与回答问题和课堂练习,哪怕回答错误,也能暴露问题,笔记重点记思路、方法和自己易错点,而非照抄板书。

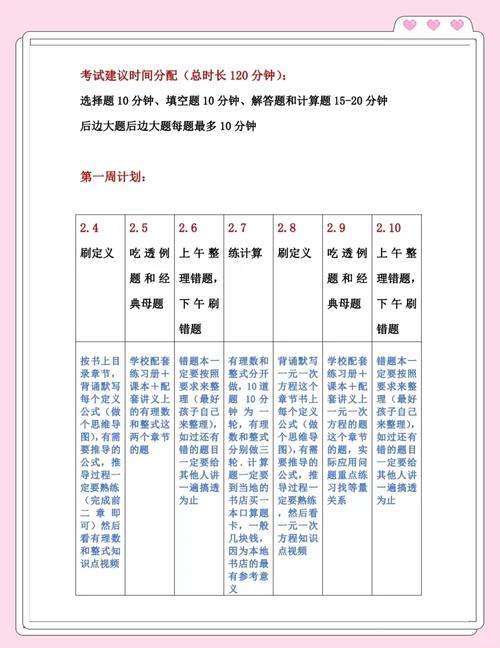

- 拆解目标,积小胜为大胜: 不要妄想一夜之间成为数学尖子,设定清晰、可达成的短期目标:如"本周内彻底掌握二元一次方程组的代入消元法","保证下次测验计算题零失误",达成小目标后及时奖励自己,建立正向反馈。

- 拥抱"暂时不懂": 遇到难题卡住是再正常不过的事情,感到沮丧时,深呼吸,回顾基础步骤,或暂时放下稍后再战,每一次克服困难,都是大脑神经元的一次强有力连接,相信自己具备解决问题的潜力。

数学学习的本质,是思维模式的塑造和问题解决能力的锤炼,七年级下册的知识环环相扣,此刻你投入的每一分努力,都在为后续学习扫清障碍,逆袭之路没有魔法,有的只是看透弱点后的精准努力、对基础概念的深度理解以及日复一日的刻意练习,当你真正沉下心,把课本读薄、把错题吃透、把习惯养好,那份豁然开朗的喜悦和稳步提升的成绩单,就是对自己最好的回报,现在开始,永远不晚,你的数学潜力远超你的想象。

我始终认为,数学的突破往往始于学生愿意直面薄弱环节的那一刻,当你不再逃避错题,而是视其为进步的阶梯,真正的转变便开始了。

还没有评论,来说两句吧...