孩子进入六年级,数学学习仿佛来到一个关键的分水岭,一些以往成绩不错的孩子可能会感到吃力,而基础稍弱的同学更会觉得迷茫,作为家长,这份焦虑我们感同身受,别担心,只要方法得当,帮助孩子稳步提升并非难事。

精准诊断:找准“病灶”才能“对症下药”

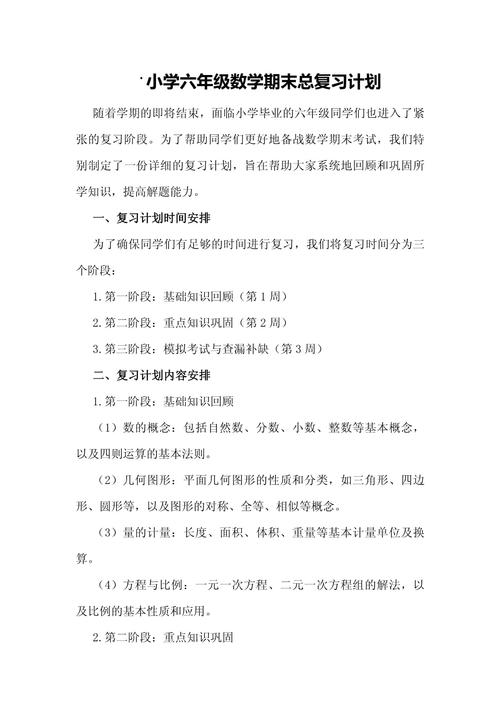

盲目地刷题和补习效果甚微,第一步必须是精准定位问题所在。

- 分析过往试卷和作业:拿出孩子最近几次的考试卷和日常作业,不要只看分数,和孩子一起,冷静地分析错题,是计算粗心?概念混淆?还是根本读不懂题目?将错误归类,你会发现问题的集中点。

- 与孩子坦诚沟通:坐下来,以朋友的身份聊聊,问问他觉得数学哪个单元最难?是听不懂课堂讲解,还是听得懂但不会做题?倾听他的真实想法,这比任何测试都重要。

- 与老师进行有效沟通:主动联系孩子的数学老师,了解孩子在课堂上的表现、思维习惯以及老师观察到的薄弱环节,老师的专业视角能提供极其宝贵的诊断信息。

夯实基础:万丈高楼平地起

六年级的知识综合性很强,很多难题其实是前期基础不牢的体现。

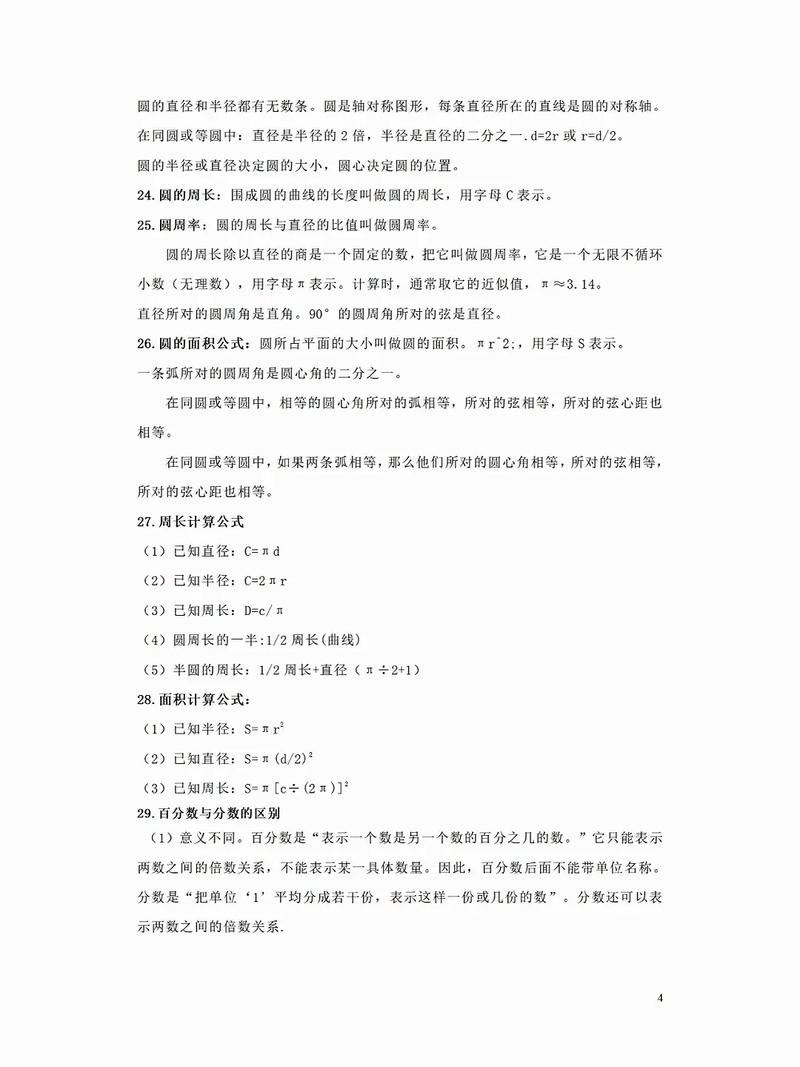

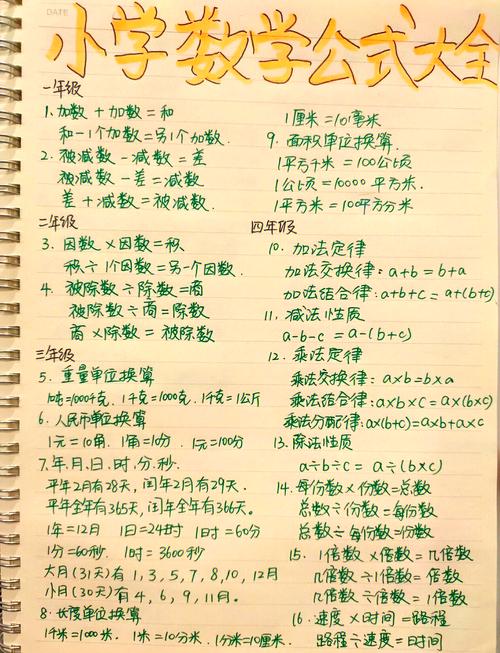

- 回归课本:花时间重新梳理课本,确保孩子对每一个数学概念、公式、定律的理解不是停留在背诵层面,而是真正理解其含义和推导过程,不仅要记住圆的面积公式,更要理解这个公式是怎么来的。

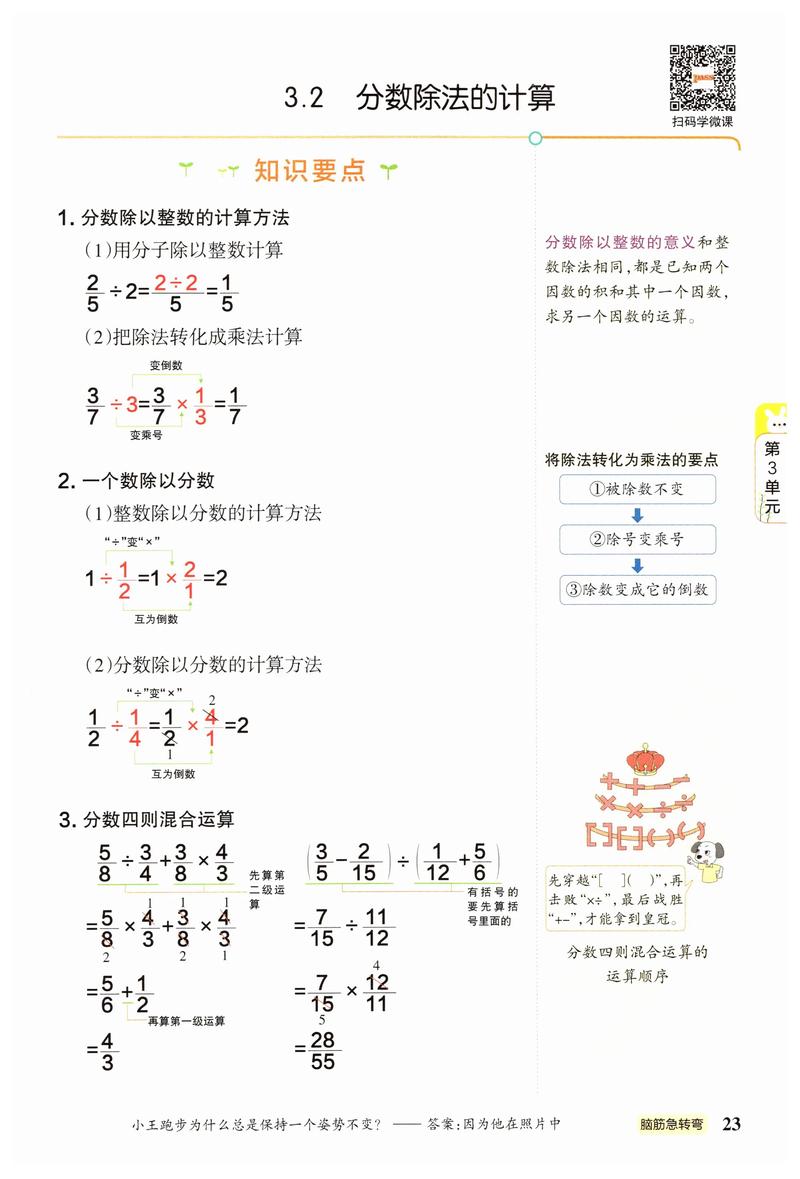

- 计算能力是生命线:每天坚持5-10分钟的口算或笔算练习,分数、小数的四则混合运算必须达到又快又准的水平,计算是数学的根基,根基不稳,一切技巧都是空中楼阁。

- 建立知识网络:使用思维导图等工具,将分散的知识点串联起来,将“比”、“分数”、“除法”、“百分数”这几个概念放在一起对比学习,理解它们之间的内在联系,形成知识体系,而不是孤立地记忆。

优化方法:从“被动接受”到“主动思考”

学习方法决定了学习效率。

- 高效使用“错题本”:准备一个本子,不仅仅是抄录错题,更要记录三点:①当时错误的解法;②正确的解法;③错误原因分析(是概念错误、思路错误还是粗心?),定期回顾错题本,比做新题更重要。

- 培养“讲题”习惯:鼓励孩子把解题思路讲给你听,能清晰地讲出来,才证明他真正掌握了,这个过程能极好地锻炼他的逻辑思维和表达能力。

- 举一反三:遇到一道经典好题,不要满足于做对,试着思考:题目条件能不能变一变?还有没有其他解法?这道题考察的是哪个核心知识点?通过一道题,掌握一类题。

心态与习惯:比知识更重要的支撑

- 克服畏难情绪:多鼓励,少指责,让孩子明白,遇到难题是正常的,学习的意义就在于解决难题,可以设定一些小目标,每完成一个就给予肯定,逐步建立信心。

- 规范草稿习惯:很多计算错误源于杂乱的草稿,准备一个草稿本,要求书写整齐、分区使用,这样检查起来一目了然,能有效减少低级失误。

- 合理规划时间:避免疲劳战术,保证充足的睡眠和休息,学习时专注高效,远比耗时间更有用。

数学学习是一场马拉松,而非短跑,它考验的不仅是孩子的智慧,更是我们的耐心与智慧,作为孩子最坚实的后盾,我们的冷静、信任和科学的引导,就是他冲出迷雾、找回自信的最好罗盘,从现在开始,静下心来,一步步陪伴他走下去,你会发现,进步就在不经意间悄然发生。

发表评论