初中数学是许多学生学业道路上的重要转折点,知识体系开始变得更加系统,思维要求也逐渐从具体转向抽象,作为教师或家长,如何帮助孩子在这一阶段打下坚实数学基础,提升学习效果?知乎上众多教育工作者和优秀家长分享了他们的经验,以下是一些被广泛认可的实用方法。

激发兴趣是关键起点,数学不应被简化为公式与符号的堆砌,教师可以结合生活实例设计问题,比如利用购物折扣讲解百分比,通过设计游戏引入概率概念,家长则可以在日常生活中自然融入数学讨论,如旅行时观察地图的比例尺,烹饪时计算食材分量,当学生意识到数学无处不在时,学习的内部动机便会增强。

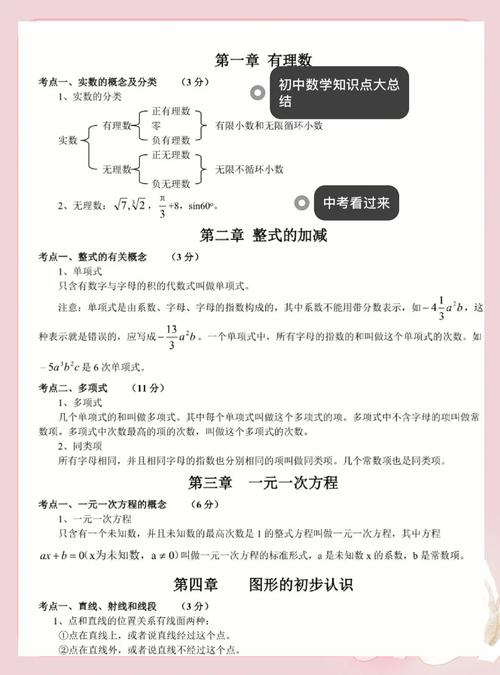

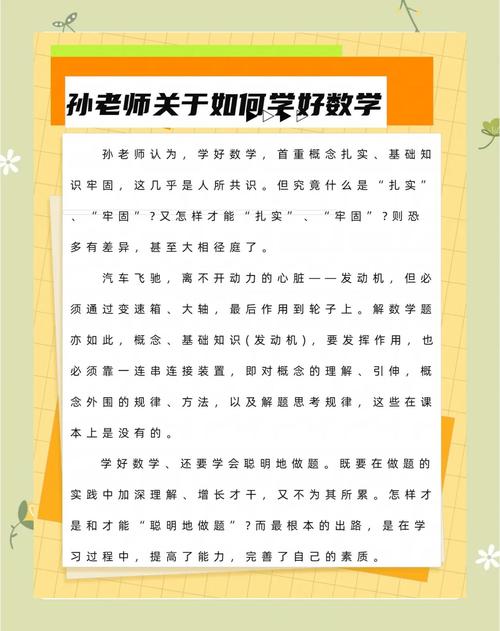

重视基础概念的理解而非机械记忆,许多学生遇到困难的根本原因在于基础概念模糊,理解“方程”的本质是寻找未知数的平衡关系,而不仅是按步骤解题,教师应当放慢速度,使用直观教具、图形比喻帮助学生构建清晰的知识图景,鼓励学生用自己的话复述定义和原理,是检验理解的有效方式。

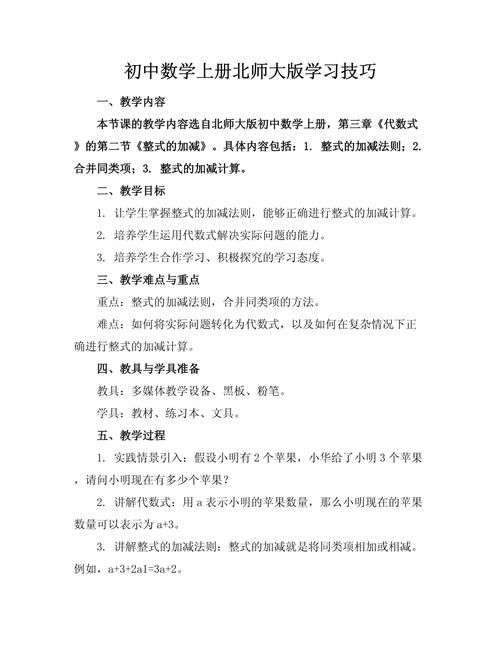

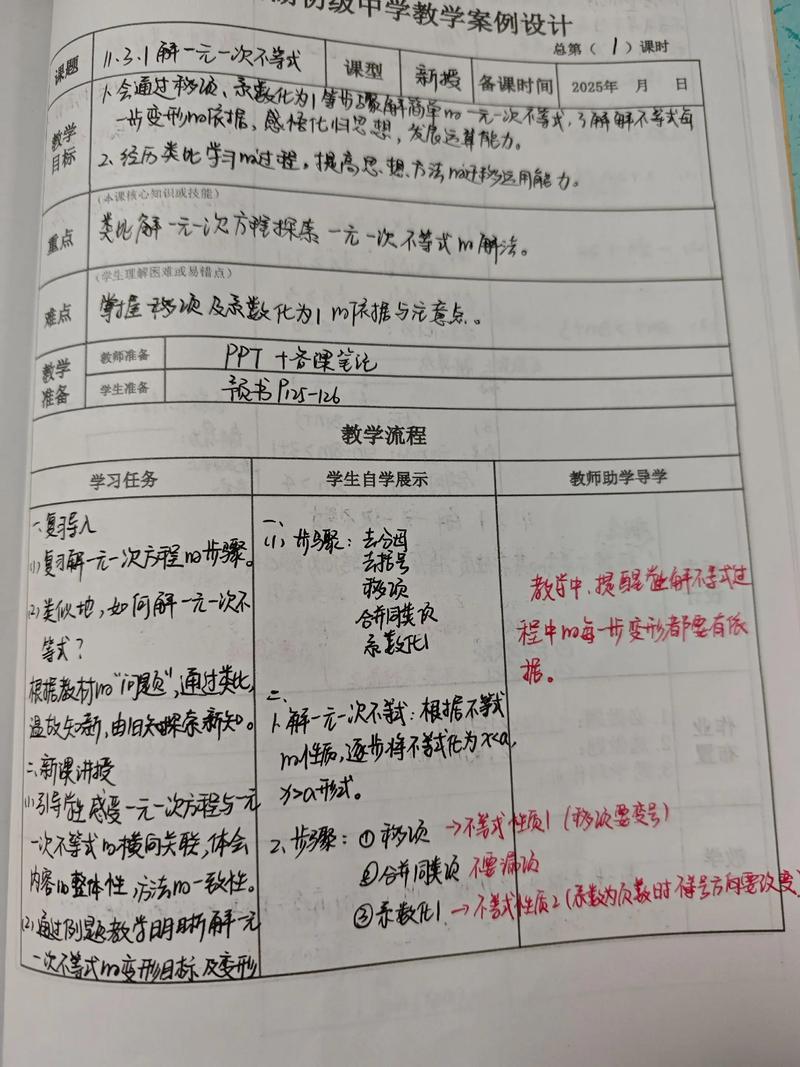

课堂互动与及时反馈至关重要,高效的数学课堂应是思维活跃的场所,通过提问、小组讨论、一题多解等方式,促使学生主动思考,练习环节需要精选习题,做到质优于量,每学完一个单元,应及时通过诊断性小测检查掌握情况,发现问题立即针对性地讲解与练习,避免知识漏洞累积。

将数学知识与实际应用相结合,当学生看到所学内容能解决真实问题,成就感会显著提升,学习几何知识后,可以尝试测量计算房间面积;学习函数时,可以讨论手机套餐如何选择更省钱,项目式学习是不错的方式,比如设计一个迷你花园,计算周长、面积和植物成本,综合运用多种知识。

培养良好的学习习惯与思维习惯,包括规范使用草稿纸、定期整理错题、课前预习和课后复习,特别要重视错题分析,引导学生思考出错原因:是概念不清、计算失误还是思路偏差?建立错题本并定期回顾,避免重复犯错,鼓励坚韧的解题心态,面对难题时不轻易放弃,学会拆解问题、尝试不同策略。

教师与家长的角色是支持与引导,教师需不断提升专业素养,课堂教学逻辑清晰、语言准确,展现学科的专业性与权威性,家长则应提供积极稳定的情感支持,关注学习过程而非一次考试分数,信任孩子的能力,与老师保持良好沟通,共同营造理性、鼓励探索的学习环境。

初中数学学习是一个逐步积累、不断调整的过程,它需要耐心、方法,以及对学生个体差异的尊重,通过建立兴趣、夯实基础、科学练习和正向激励,每个学生都能找到适合自己的节奏,真正学好数学,享受思维成长的乐趣。

发表评论