数学总被许多初中生视为难题,但真正走进它时,你会发现数学不仅是考试科目,更是一种思维工具、一种理解世界的方式,作为教育者与数学爱好者,我认为激发初中生对数学的兴趣,关键在于改变学习体验、增强实际感知与建立持续信心。

许多学生对数学产生抗拒,往往是因为他们看不到数学与日常生活的关联,我们可以尝试将数学问题置于真实场景中:比如利用购物折扣讲解百分比,通过篮球投篮命中率引入概率概念,甚至借助设计游戏关卡来理解坐标与函数的变化,当数学不再是抽象符号,而是解决问题的实用工具,学生的主动探索意愿便会增强。

互动性强的课堂方法也能显著提升学习动力,小组合作解题、数学拼图游戏、模型搭建活动等,都能使数学学习变得更具参与感,组织一场“数学寻宝挑战”,让学生在测量、计算与逻辑推理中合作完成任务,这种基于项目的学习不仅能深化理解,也能培养团队协作能力。

正向反馈机制对保持学习热情尤为重要,不少学生畏惧数学是因为害怕犯错,我们应当传递一种观念:错误是思考的过程,而不是失败的结果,教师与家长可以多鼓励思考路径,而非只关注答案是否正确,通过设置适度挑战、及时肯定进步,帮助学生建立起“我能学好数学”的自我效能感。

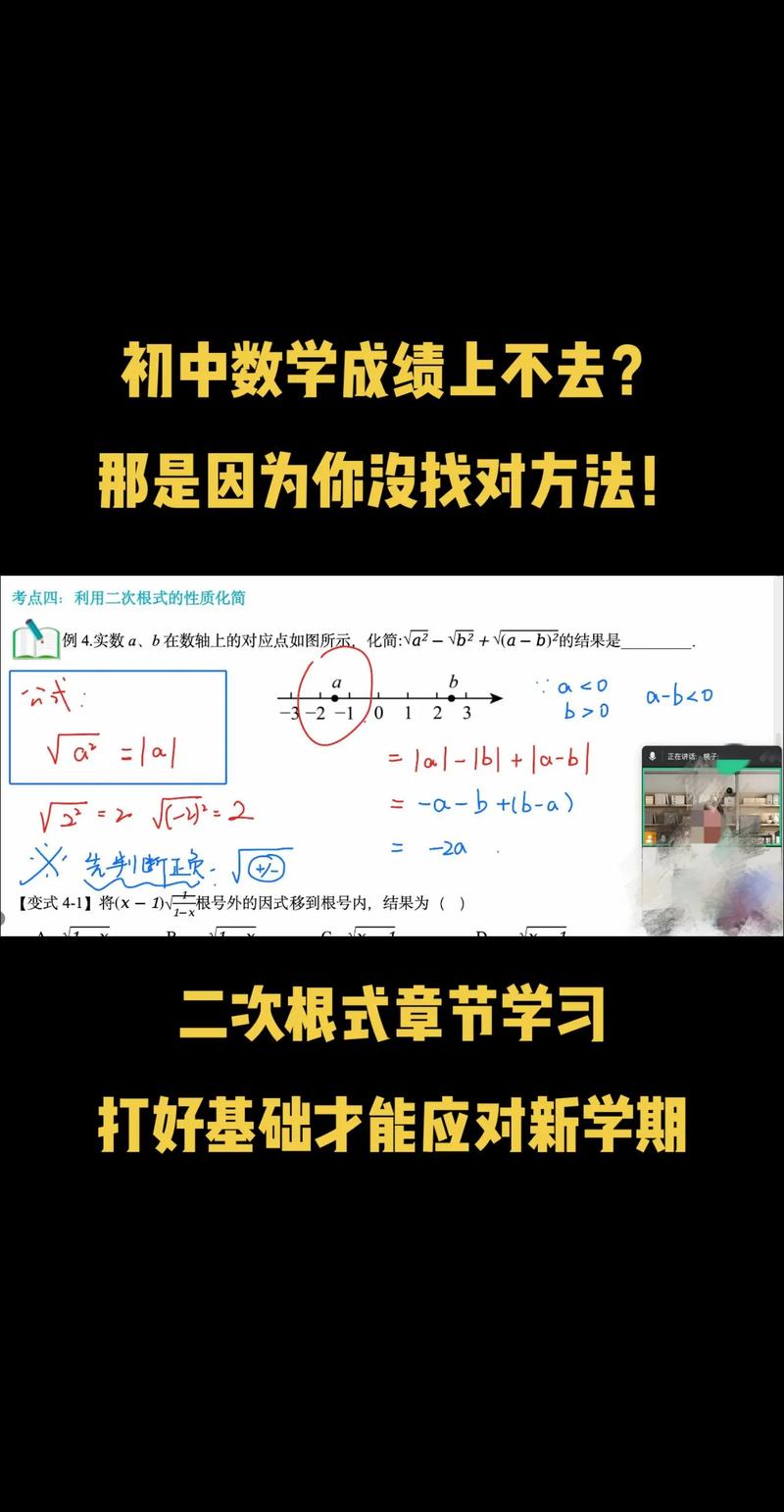

技术工具在激发兴趣方面同样发挥着越来越重要的作用,适当使用数学软件、教育类应用或在线模拟实验,能够直观展示图形变换、数据可视化或动态几何问题,使复杂概念变得清晰易懂,利用编程绘制函数图像,或在虚拟实验中体验随机事件的概率分布,都能让数学学习更生动。

教师和家长的引导方式至关重要,一位热爱数学、善于启发思考的老师,往往能点燃学生的好奇心,家长则可以通过日常对话融入数学思维,如一起讨论新闻中的统计数据、家庭旅行中的路线规划,潜移默化地传递数学的实际价值。

学习数学不是一个孤立记忆公式的过程,而是一场持续探索与发现的旅程,只要我们愿意调整方法,关注学生的情感体验,帮助他们在数学中找到成就感与乐趣,每一个孩子都有可能爱上数学。

发表评论