高中数学学习中的挑战与思考

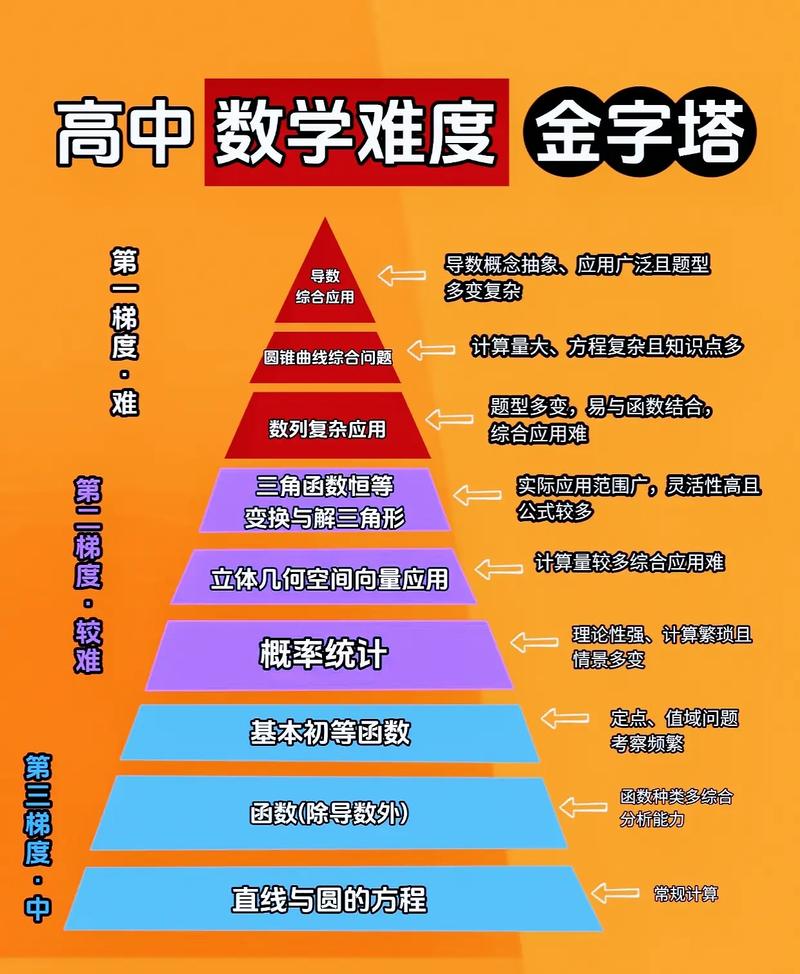

高中数学常被学生视为学习道路上的重要关卡,其难度不仅来源于知识本身的抽象性,更在于思维方式的转变,许多经典的学习感悟,折射出这一阶段的典型困境与突破点。

“函数一开始觉得简单,后来才发现是万恶之源。”

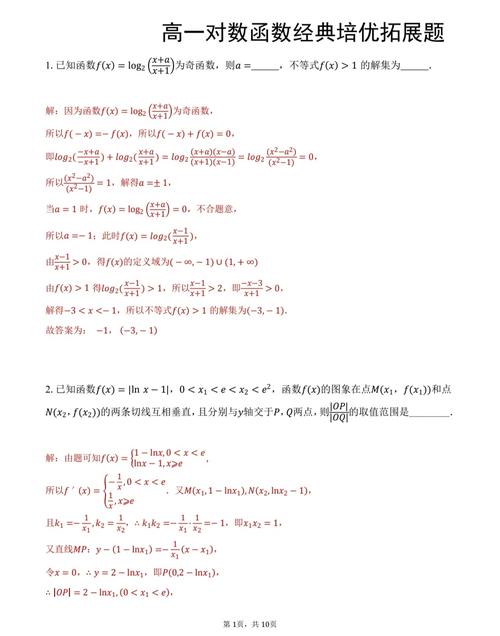

函数概念贯穿高中三年,从初等的分段函数、指数对数,到后期的导数与积分,层层递进,许多学生初期未能建立数形结合的思维习惯,导致后续学习举步维艰,真正理解函数,需突破“代数式”与“图像”之间的双向转换能力。

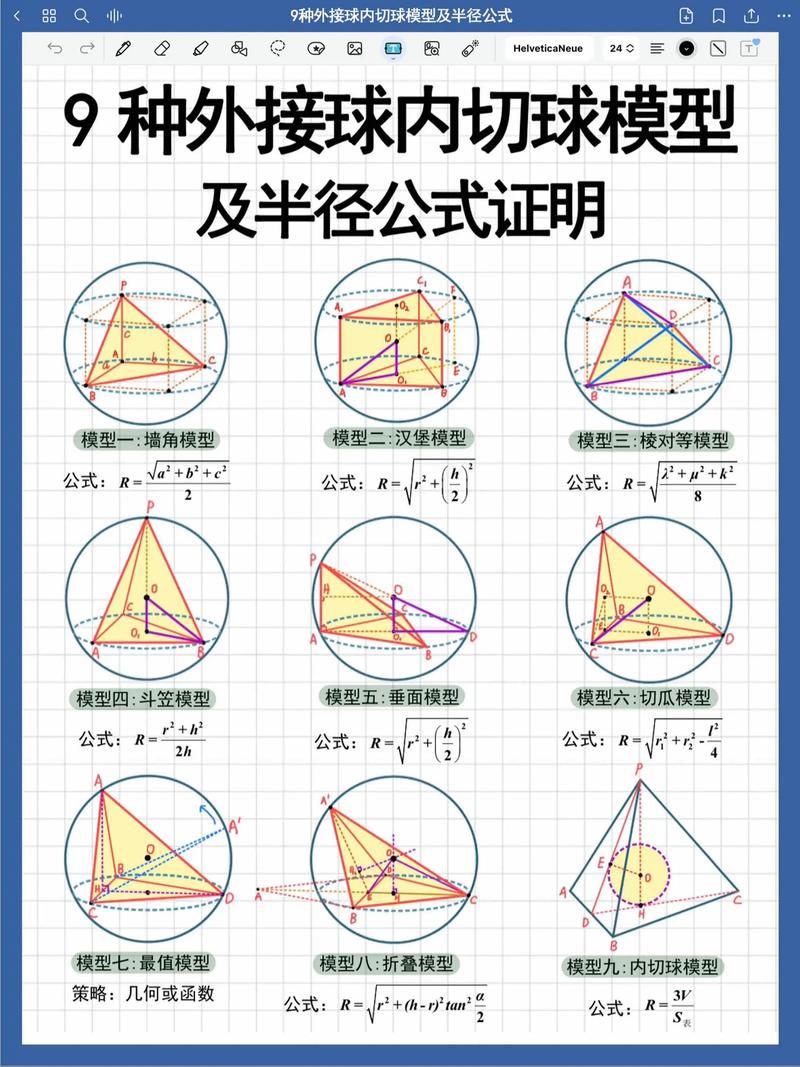

“立体几何靠想象力,解析几何靠计算力——而我两者都缺。”

空间想象与代数运算的双重要求,是高中数学的典型特征,立体几何需从二维平面跃升至三维空间,而解析几何则需将几何问题转化为代数方程,并通过复杂计算求解,这一者分别考验学生的直觉思维与严谨性,缺一不可。

“导数大题永远在最后一题等着你。”

作为高考压轴题型,导数综合题常融合函数性质、不等式放缩、分类讨论等多重方法,其难点不仅在于技巧叠加,更在于问题拆解与逻辑递进的能力,许多学生在此陷入“听得懂、不会做”的困境,根源在于缺乏系统性训练与反思。

“概率与统计读题十分钟,动笔一分钟。” 强调实际情境的理解与数学建模能力,文字叙述较长,条件隐蔽,需从生活语言中准确提取数学信息,失分往往并非因为不会算,而是由于未能正确理解问题背景或概率模型。

“数列题看似有套路,但变式永远多一步。”

等差、等比数列的基本公式并不复杂,但高考常通过叠加递推、错位相减、数学归纳法等构造综合问题,学生容易陷入“套公式”误区,而忽视观察数列结构、寻找内在规律的重要性。

个人观点

高中数学的“难”,并非单一知识点所致,而是源于知识体系的紧密关联与思维层次的跃升,克服困难的关键,在于建立扎实的基础概念网络,并注重思维方法的训练——包括分类讨论、数形结合、模型识别等能力,一味追求技巧与速成,往往难以应对日益灵活的命题趋势,真正有效的学习,需结合理解、反思与持续练习,逐步实现从“记忆模仿”到“分析创造”的跨越。

发表评论