不少家长在群里转发一些“小学生数学题”,并配文说:“这题也太难了,我居然做不出来!”

一时间,成年人被小学生的题目“考倒”,成了热门话题。

这种现象其实并不罕见。

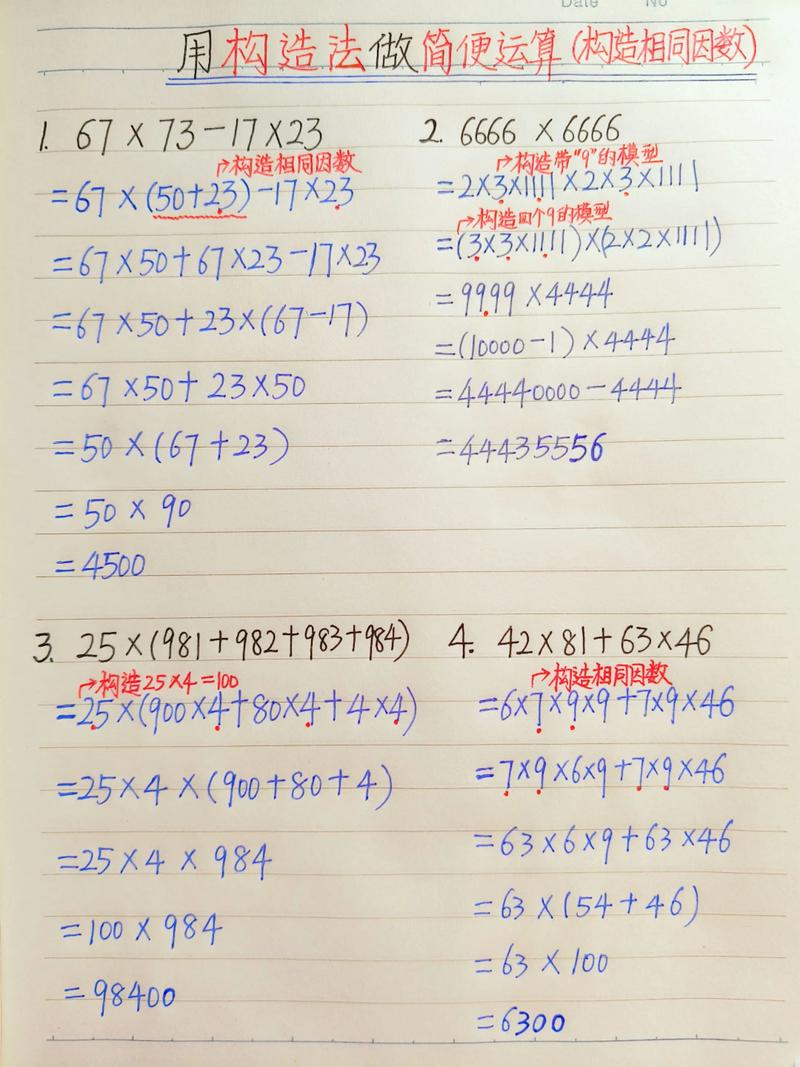

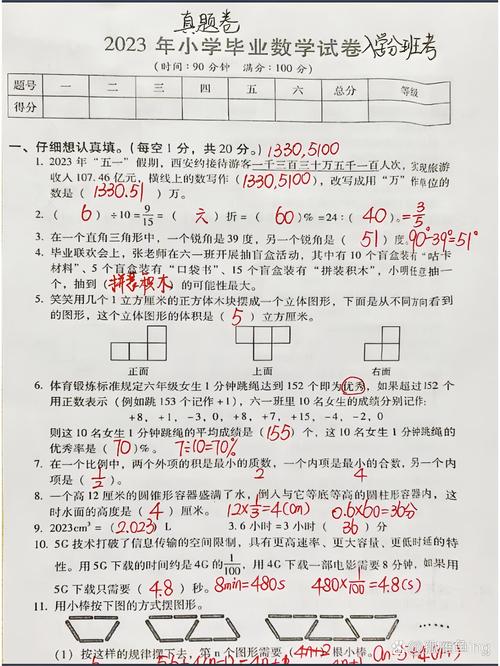

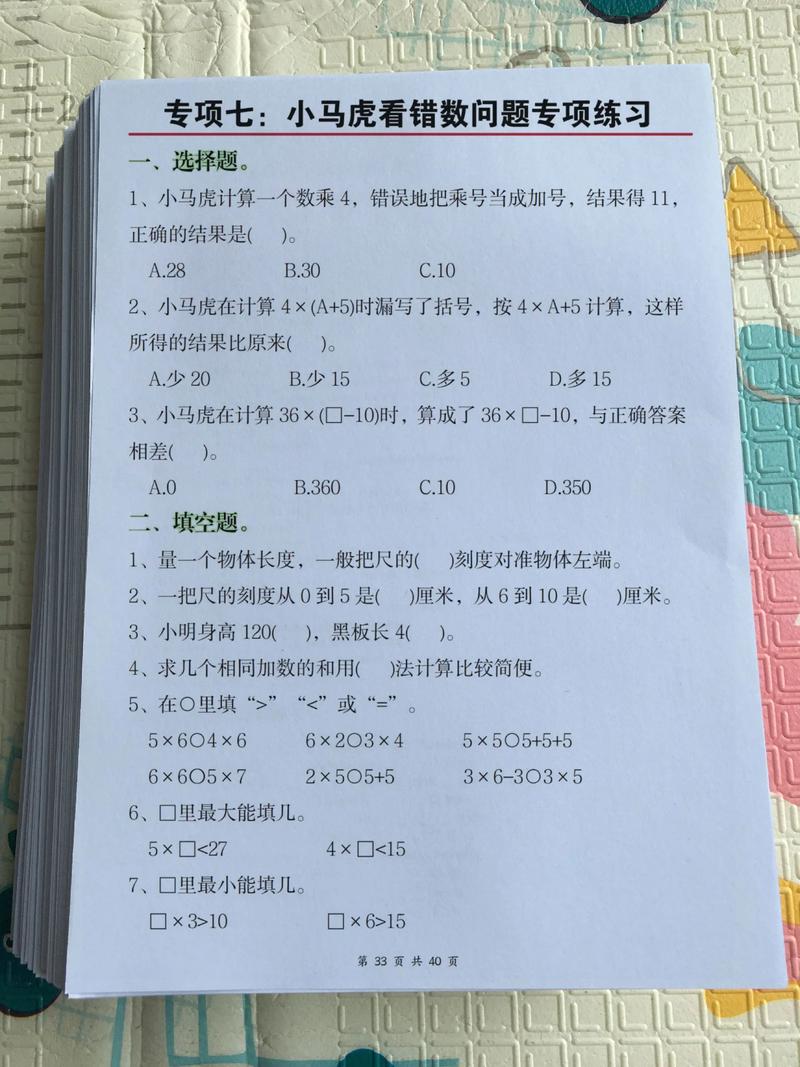

不少小学数学题目,尤其是拓展类、思维型的题型,设计得灵活多变,重点考查的是孩子的逻辑能力、观察力和发散思维,而非死记硬算。

成年人习惯用代数或固定公式解题,反而容易想复杂,甚至钻进牛角尖。

举个例子:

“小明前面有5个人,后面有3个人,队伍一共多少人?”

很多大人下意识会答:5+3=8。

但正确答案是9,因为还要算上小明自己。 考验的是审题细致和基本逻辑,恰恰是孩子容易掌握而成人容易忽略的。

从教育角度看,这类题目并非为了“难倒”谁,而是希望引导学生跳出机械记忆,培养数学思维和解决问题的能力。

这也符合现代教育强调的“核心素养”导向——不再只追求答案正确,更重视思考过程。

对家长而言,遇到孩子带回这样的题目,不必焦虑,也不必立刻否定“这太超纲”。

反而可以借此机会,陪伴孩子一起思考,鼓励他们说出自己的思路。

即使一开始没有解对,过程中的尝试和讨论也会带来收获。

教育不是单向灌输,而是启发与陪伴。

数学本质上是一种语言,是理解世界的方式。

我们不必怕被“考倒”,而应一起享受思考的乐趣。

发表评论