在高中数学教学领域,有效的教学思路能够显著提升学生的理解能力与解题效率,不同的学生群体需要差异化的方法,而教师的核心任务在于找到适合大多数学生的路径,以下是一些经过实践验证的教学思路,供教育工作者参考:

构建知识体系,强调逻辑连贯性

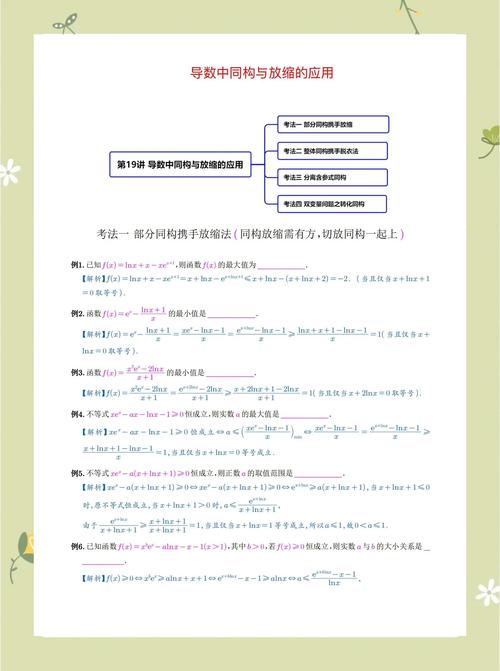

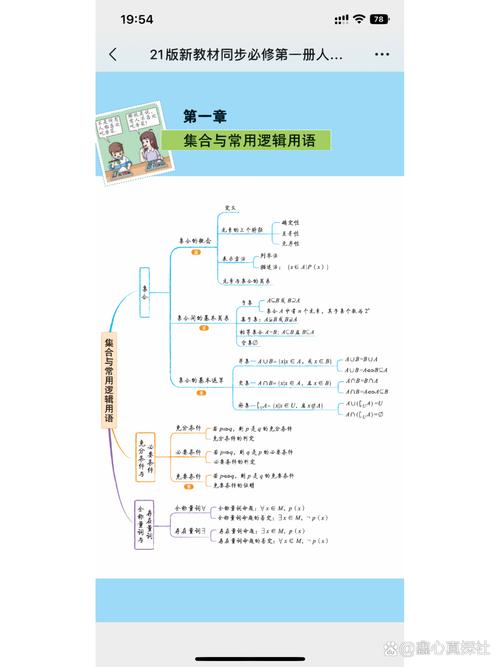

高中数学知识点之间存在紧密联系,教学时应避免孤立地讲解概念,而是将代数、几何、概率等模块通过逻辑关系串联起来,在讲解函数性质时,可以结合图像几何意义,同时引入后续导数与积分的思想,帮助学生形成系统认知,这种结构化教学能减少知识碎片化,增强长期记忆。

注重问题导向,培养数学思维

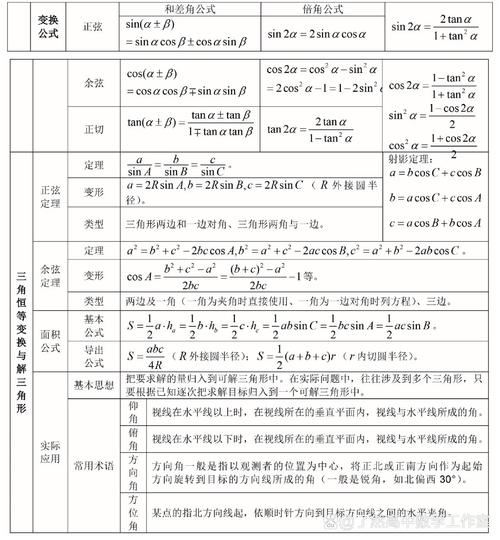

单纯记忆公式和题型容易导致学生机械应试,教师可通过真实问题情境(如物理模型、经济统计案例)引导学生分析,强调“为什么这样做”而非“怎么做”,在讲解三角函数时,结合波动现象或工程测量问题,让学生理解数学工具的实际应用价值,从而激发探索欲望。

分层递进训练,兼顾基础与拓展

课堂练习设计需遵循从易到难的原则:先通过基础题巩固概念,再逐步加入变形和综合应用,在立体几何教学中,先从简单三视图还原开始,过渡到复杂组合体的体积计算,最后延伸到空间向量解法,分层训练既能保障基础薄弱学生的掌握度,又能为学有余力者提供挑战。

强化互动反馈,精准定位难点

单向讲授容易忽略学生的理解盲区,建议采用课堂实时问答、小组讨论或数字化工具(如在线测验)收集反馈,在讲解数列极限时,通过即时投票发现学生对“ε-N定义”的困惑,进而针对性举例解释,动态调整教学节奏能有效提升课堂效率。

融入数学史与思想方法,提升学科素养

数学发展历程中的思想演进(如从算术到代数的抽象)往往能帮助学生突破认知瓶颈,在介绍复数时,结合历史上从实数系扩张的需求,解释虚数单位的引入意义,这种方法不仅深化理解,也培养了学生的科学人文素养。

个人观点

数学教学的本质是思维训练而非知识灌输,优秀的教师应像导演一样设计学习过程,通过引导而非代替思考,让学生亲身经历“发现问题-分析条件-尝试解决-验证结论”的完整链条,教学需保持灵活性:对于抽象能力较强的班级可侧重推理证明,而对应用倾向明显的班级则需强化建模训练,最终目标是让学生感受到数学不仅是考试科目,更是一种认识世界的语言。

发表评论