出好一份初中数学卷,既是科学,也是艺术,它不仅仅是知识点的简单堆砌,更是对学生一个阶段学习成果的科学评估和有效引导,一份好试卷,能精准反馈学情,激发学习信心,指引教学方向。

明确核心目标:为何而考?

动笔前,必须明确本次考试的核心目的,是单元测验、期中诊断,还是期末验收?目的不同,试卷的难度、广度、侧重点截然不同。

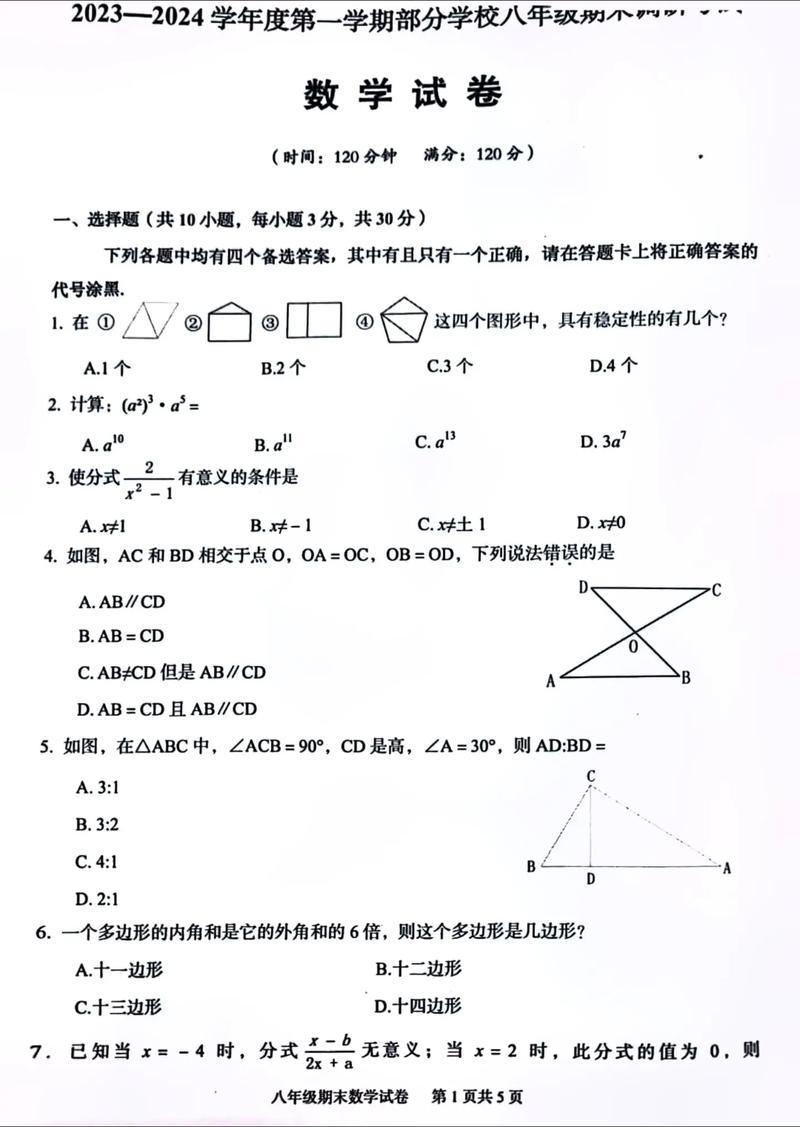

- 诊断性考试(如单元测):应侧重对本单元核心概念、基础方法的掌握程度进行考察,题目难度不宜过大,重在检验学生是否“入门”。

- 阶段性考试(如期中):需兼顾巩固与诊断,既考查近阶段所学知识的综合应用,也需适当串联前期重点,难度呈现梯度。

- 验收性考试(如期末):强调对整个学期知识体系的把握和关键能力的综合运用,需要设计具备一定区分度和思维深度的题目。

明确目标后,所有题目的设计与筛选都应围绕这一中心展开。

科学规划布局:考什么?怎么考?

一份结构科学的试卷是成功的一半,需合理规划内容分布、题型搭配与难度梯度。

-

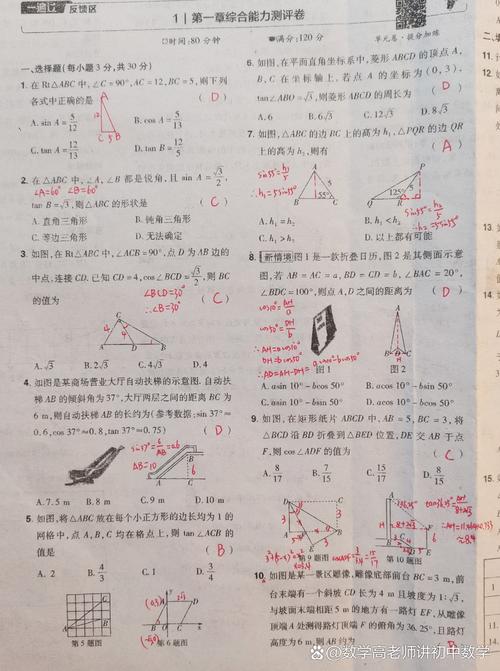

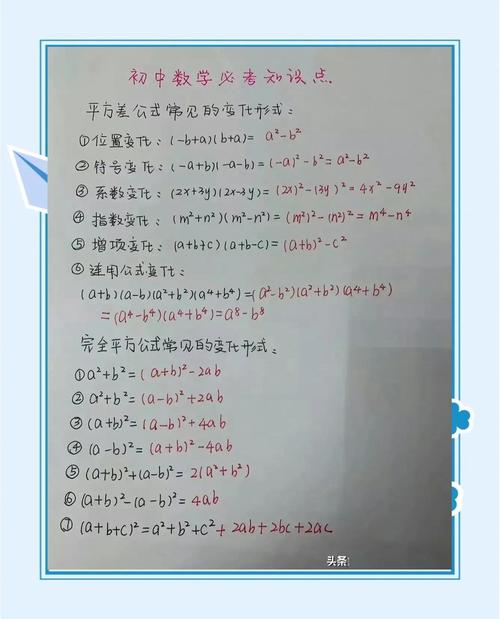

内容覆盖全面,重点突出:严格依据《课程标准》和教材,绘制详细的“命题蓝图”(双向细目表),明确各章节、各知识点的分值比重,确保核心内容、重要方法占到绝对主体地位,避免出现偏、难、怪题,知识点覆盖要全,但考查形式可灵活多变。

-

题型搭配合理,动静结合:传统题型(选择、填空、计算)能高效考查基础知识和基本技能;解答题、证明题、应用题则能更好地展现学生的思维过程、逻辑推理和解决实际问题的能力,二者需有机结合,通常基础题占比约70%,中档题约20%,综合拓展题约10%。

-

难度梯度螺旋上升:试卷整体应由易到难平稳过渡,让学生进入状态,建立信心,选择题和填空题内部也应设置难度梯度,避免一开始就出现“下马威”,压轴题的设计应“入口宽,层层递进”,让不同层次的学生都能有所收获,而非一味追求“难倒”学生。

精心雕琢题目:如何出题? 是试卷的血肉,其质量直接决定试卷的成败。

-

原创与改编并举:直接照搬陈题是命题大忌,优秀的命题者善于在经典题型的基础上进行创新改编:更换题目背景、转换设问角度、融合多个知识点、改变条件与结论等,即使是引用原题,也需进行细微调整,确保考查的针对性。

-

表述精准,无歧义:数学语言讲究精确严谨,每一道题的题干表述都应清晰、简明、无歧义,确保学生能准确理解题意,避免使用模糊不清、可能产生多种理解的词汇,图形绘制需标准、清晰,辅助线若为解题所需,应提前画好。

-

贴近生活,体现应用:适当引入与学生生活经验、社会热点相关的实际情境,设计应用题,这不仅考查数学建模能力,也让学生感受到数学的实用价值和魅力,情境需真实、自然,避免人为编造和牵强附会。

-

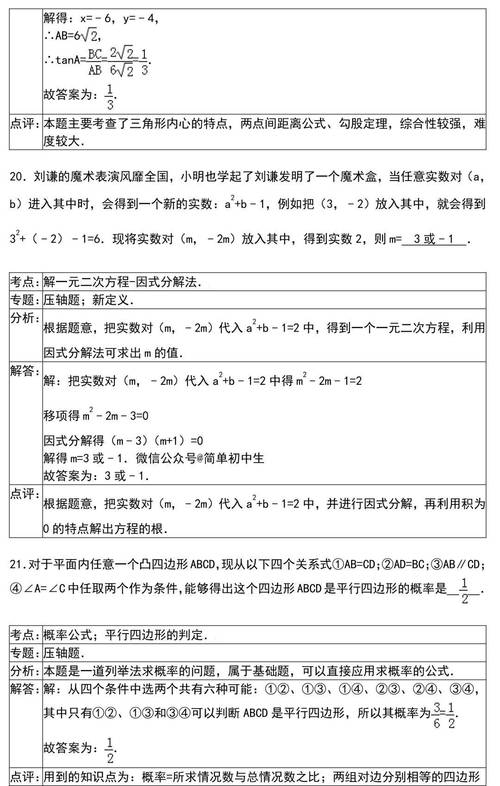

关注思维过程,而非仅答案:设计一些开放性或解题策略不唯一的题目,鼓励学生多角度思考,在评分标准制定时,应对思路正确、过程清晰但可能因计算失误导致结果错误的情况,给予分层分值,保护学生的思考积极性。

严谨审校与调整

初稿完成后,工作只完成了一半,严谨的审校至关重要。

-

亲自试做,预估时间:命题教师必须亲自将试卷完整做一遍,记录时间,初中数学试卷通常按90-100分钟设计,中等水平学生完成试卷应留有10-15分钟的检查时间,根据试做情况调整题量和难度。

-

交叉审题,规避错误:邀请另一位教师进行审校,从专业角度检查知识性错误、逻辑漏洞、表述歧义,并评估难度和区分度。 fresh的眼光常能发现被忽略的问题。

-

细磨评分标准:制定详细、公平、可操作的评分标准(参考答案),对多种可能的解题方法都应考虑到,并合理赋分,标准清晰能极大减少阅卷时的主观争议。

出卷的过程,是一次深度的教学反思,它要求教师对知识体系有宏观把握,对学情有微观体察,最终目的,是让这份试卷成为一面镜子,清晰照见学生的收获与不足;也成为一座桥梁,帮助他们走向更广阔的数学天地,我一直认为,一份有温度、有梯度的数学卷,本身就是一堂无声的好课。

在设计数学试卷时需注意科学性,首先明确教学目标与考试要求;其次合理设置试题类型及难度梯度以全面考察学生能力如基础知识、问题解决能力及数学思维等综合能力训练题型包括选择题填空题解答题以及综合性题目注重考查学生对数学知识的理解和应用同时加强题目的逻辑性和创新性培养学生的探究能力和创新精神确保整个测试过程公平公正有效评估学生的数学学习成果和进步空间以此促进教学质量提升和学生的全面发展为目标进行科学的初中数学教学设计和评价体系的构建与完善工作实现教育教学的科学化规范化标准化发展进程全面提升教育教学质量水平为培养优秀人才奠定坚实基础!