数学建模听起来像是科学家才会接触的高深概念,但其实它离初中生的学习并不遥远,数学建模就是运用数学工具解决实际问题的过程,它就像一座桥梁,连接了课本上的公式定理和现实世界的各种挑战,对初中生而言,掌握初步的建模思维不仅能提升数学成绩,更能培养逻辑分析和解决实际问题的能力。

初中生该如何开始学习建模呢?整个过程通常可以分为四个步骤:理解问题、建立模型、求解验证、应用改进。

第一步是理解问题,面对一个具体情境,首先要准确识别出其中的关键信息,学校要组织植树活动,总预算是固定的,树苗价格不同,如何分配资金才能种最多的树?这里的关键就是明确目标(数量最多)和限制条件(总预算)。

第二步是建立模型,这一步需要将现实问题转化为数学语言,继续以植树为例,我们可以用不等式或方程来表示:设购买两种树苗的数量分别为x和y,总费用不超过预算,目标函数是最大化总棵树,这样就把生活问题抽象成了数学问题。

第三步是求解验证,运用所学数学知识解决问题后,必须验证结果是否合理,通过计算得出购买方案后,要检查是否超出预算,种植总数是否确实达到了最大,这个环节常常需要反复调整模型。

第四步是应用改进,将数学模型得到的结论带回实际情境中应用,并根据实际情况反思模型是否可以优化,也许除了价格,还需要考虑树苗成活率等因素,这就使模型更完善。

让我们看一个常见案例:快递纸箱的包装优化,假设要邮寄一个长方体物品,如何设计纸箱尺寸能使材料最节省?这实际上是对表面积最小化问题的研究,学生可以通过设定长宽高变量,建立表面积函数,利用不等式或导数知识求解,这种真实项目能让学生感受到数学的实际力量。

另一个例子是校园生活中的时间规划:怎样合理安排各科学习时间才能提高总成绩?这里需要将时间分配与成绩提升的关系量化,可能用到函数和最优分配的思想,虽然初中生的模型相对简单,但已经触及了运筹学的核心思想。

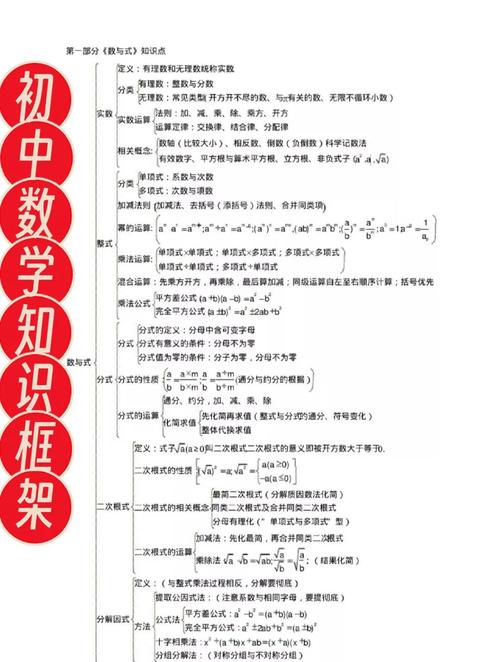

数学建模的关键在于将复杂情境简单化、数字化,它不需要高深的数学知识,而是强调用已有工具解决新问题的能力,初中数学中的方程、函数、不等式、统计等知识,都是建模的强大工具。

经常有家长问,数学建模能力如何培养?我认为可以从日常生活入手,鼓励孩子观察生活中的数学现象,如超市折扣的比较、公交车调度的时间间隔、甚至家庭旅游路线的规划,都是建模的天然素材,重点不在于结果的完美,而在于思考过程的训练。

学校教育中也越来越重视建模思维,新课标强调数学与生活的联系,很多教材加入了建模案例,有远见的教师会设计项目式学习,让学生以小组形式解决一个实际问题,完整经历建模全过程,这种学习方式比单纯解题更有挑战性,也更有成就感。

从个人角度看,数学建模真正价值在于改变学生对数学的认知,当学生发现数学不再是试卷上的抽象符号,而是解决实际问题的有力工具时,他们的学习兴趣和动力会显著提升,这种思维训练带来的逻辑能力和解决问题的能力,将是他们长期发展的宝贵财富。

每一位初中生都可以成为小小的数学建模师,从解决身边的小问题开始,逐步培养这种重要的思维能力,数学的魅力不仅在于它的严谨精确,更在于它解释世界、改变世界的力量。

发表评论