数学分析听起来像是大学才接触的抽象概念,但事实上,它的萌芽完全可以根植于小学阶段,家长和老师通过合适的方法,能帮助孩子建立起严密的逻辑思维与数学直觉,为未来深入学习打下坚实基础。

小学阶段的数学学习,不应只停留在计算和答题上,而应重视思维过程的培养,数学分析强调逻辑推理、连续变化和极限思想,这些看似高深的概念,其实可以通过生活中的例子和游戏向孩子渗透。

理解“无限接近”这一概念时,可以和孩子一起切蛋糕,将蛋糕一次次对半切分,每一份越来越小,无限接近零,却永远不会等于零——这就是极限思想的直观体现,通过这类生活化的例子,孩子能逐渐形成对数学概念的感性认识。

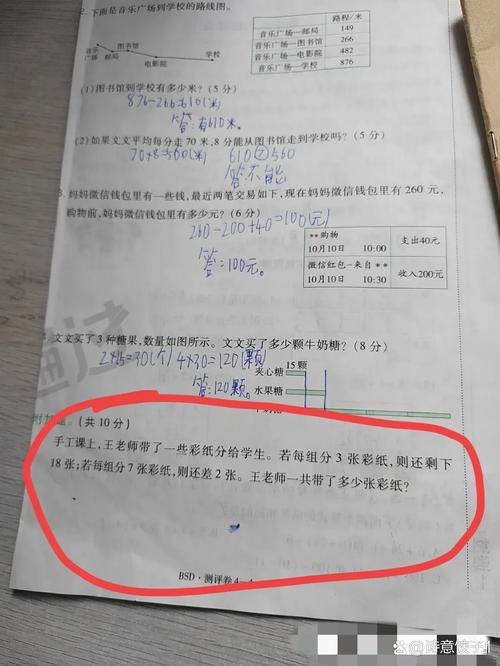

培养孩子的数学思维,首先要重视基础运算的理解,加减乘除不仅是规则,更应是孩子眼中的工具,让他们明白“为什么这样计算”,比单纯记忆计算方法更重要,例如乘法分配律,可以用拼图或积木来演示,让孩子看到运算背后的空间逻辑,而不仅是数字关系。

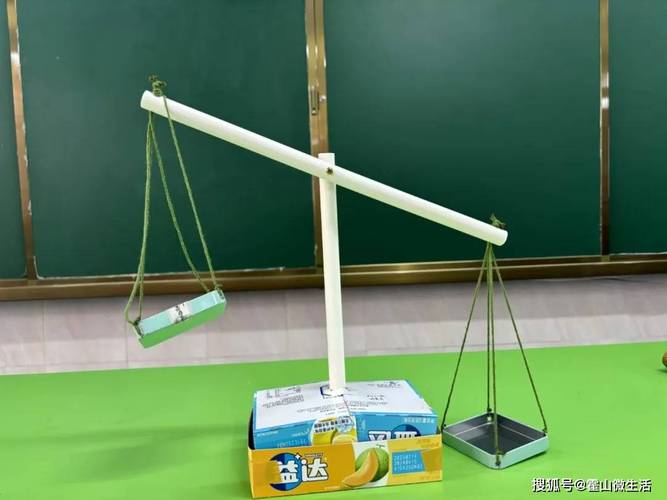

图形与空间想象也是数学分析的重要组成部分,鼓励孩子玩拼图、搭积木、画地图,这些活动能有效提升他们的几何直观能力,求面积或体积时,引导他们用方格纸或容器进行实际测量,从实际操作中理解公式的来源,而不是机械背诵。

阅读数学故事和数学史话同样是一种有效方式,通过数学家解决问题的小故事,孩子能感受到数学不是一堆枯燥的公式,而是一场充满探索和发现的冒险,这类阅读不仅能激发兴趣,还能让他们学会思考问题的不同角度。

家长和老师的角色是引导而非灌输,在孩子解题时,多问“你是怎么想的?”“还有其他方法吗?”,鼓励他们说出思考过程,即使方法稍显繁琐,也要先肯定其合理性,再引导他们找到更简洁的路径,这个过程正是在培养数学分析所需的严谨与发散并存思维。

适当使用教育科技工具也能增强学习效果,一些优质的数学应用通过动画和交互,将函数、变化等抽象概念可视化,让孩子在游戏中感受变量之间的关联,理解图像与公式的关系。

每一个孩子都拥有独特的思维节奏,有的擅长快速计算,有的长于逻辑推演,有的则能从图像中捕捉规律,尊重这种差异,提供多样化的学习路径,比追求统一的标准答案更加重要,小学阶段的数学学习,目标不是提前掌握多少高级知识,而是让孩子保持对数学的好奇与信心,认为数学是一门可以理解、可以探索、甚至可以玩的学科。

数学思维的建立是一个静待花开的过程,用生活化的例子代替抽象的说教,用探索式的学习代替填鸭式的训练,孩子们会在不知不觉中形成严谨的思考习惯,这份思维力量,将伴随他们走向更广阔的数学世界。

还没有评论,来说两句吧...