很多家长在辅导孩子数学时,会遇到一些看起来有点“绕”的题目,这类题目往往不是难在计算,而是难在理解题意和找到思路,只要掌握一些方法,孩子完全可以自己找到答案。

先从理解题意开始 读一遍不懂,很正常,让孩子静下心来,慢慢再读两遍,边读边把重要的数字和信息圈出来。“小明有8个苹果,小红有12个苹果,他们想平均分这些苹果,每人能分到几个?”这里的关键信息是“平均分”,数字是“8”和“12”,理解问题是解题的第一步。

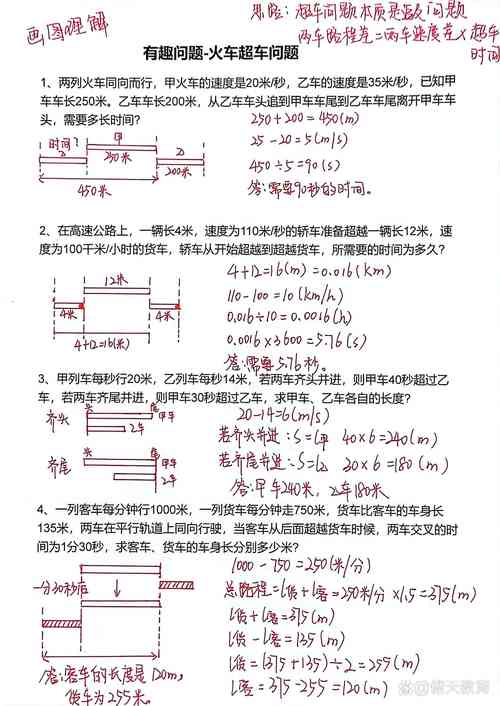

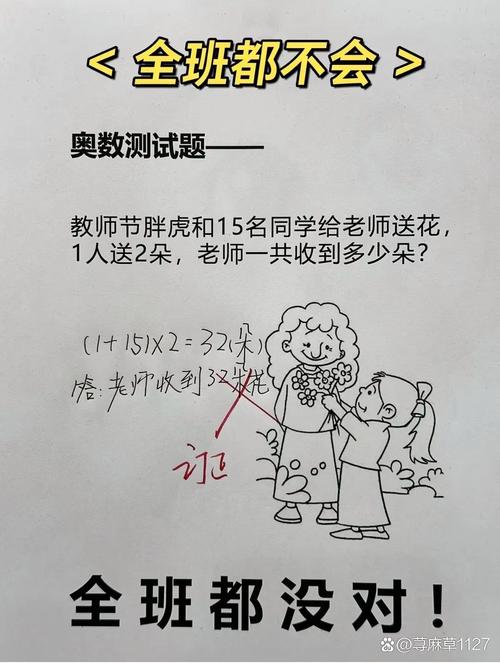

画图能让抽象问题变具体

对于低年级孩子,画图是非常有效的方法,比如这道题:“一根木头锯成3段需要6分钟,锯成6段需要几分钟?”如果孩子凭空想,很容易直接答12分钟,但一旦画图:锯成3段其实只锯了2次,每次就是3分钟;那么锯成6段需要锯5次,所以是5×3=15分钟,图形帮助孩子“看见”数学关系。

用举例代替抽象思考 描述了一种规律或关系,但孩子可能不太理解。“一个数加上5,再乘以3,结果是30,这个数是多少?”我们可以倒着推:最后结果是30,是乘以3得到的,那之前就是30÷3=10;10是加上5得到的,所以原数就是10-5=5,倒推法在解类似问题时很实用。

分类和列表整理信息

小学中高年级常遇到涉及多个条件的题目,比如经典的“鸡兔同笼”,假设笼子里有8个头、26只脚,问鸡和兔各多少只?用列表法:从全部是鸡开始试,鸡有2只脚,兔有4只脚,逐步调整直到符合总脚数,这种方法清晰、不易错,能培养孩子的有序思维。

检验答案是一个好习惯

答案算出来不代表结束,最好代入原题验证一下,比如上面倒推题的结果是5,代入:5+5=10,10×3=30,符合原题,验算能帮助孩子确认思路是否正确,也能增强信心。

数学思维是在练习中逐渐建立的,孩子遇到一时解不开的题,不必着急,鼓励他多试试不同的方法,哪怕试错也是学习,家长的作用是引导而不是代劳,提示一个方向,比直接告诉答案更有价值。

发表评论