孩子数学理解力不足是许多家长面临的共同挑战,这并非意味着孩子缺乏天赋,更多是方法与环境需要调整,作为教育实践者,我认为以下方向值得关注:

从生活场景切入抽象概念

数学本质是解决实际问题的工具,与其急于刷题,不如将数学融入日常,例如购物时让孩子计算折扣价格,烹饪时共同测量食材分量,折叠餐巾时探讨几何对称,生活经验能帮助孩子建立数学建模能力,降低对抽象符号的陌生感。

可视化工具激活思维

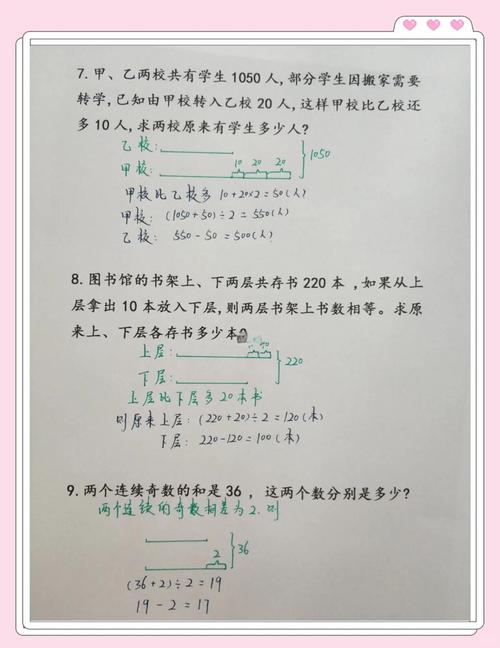

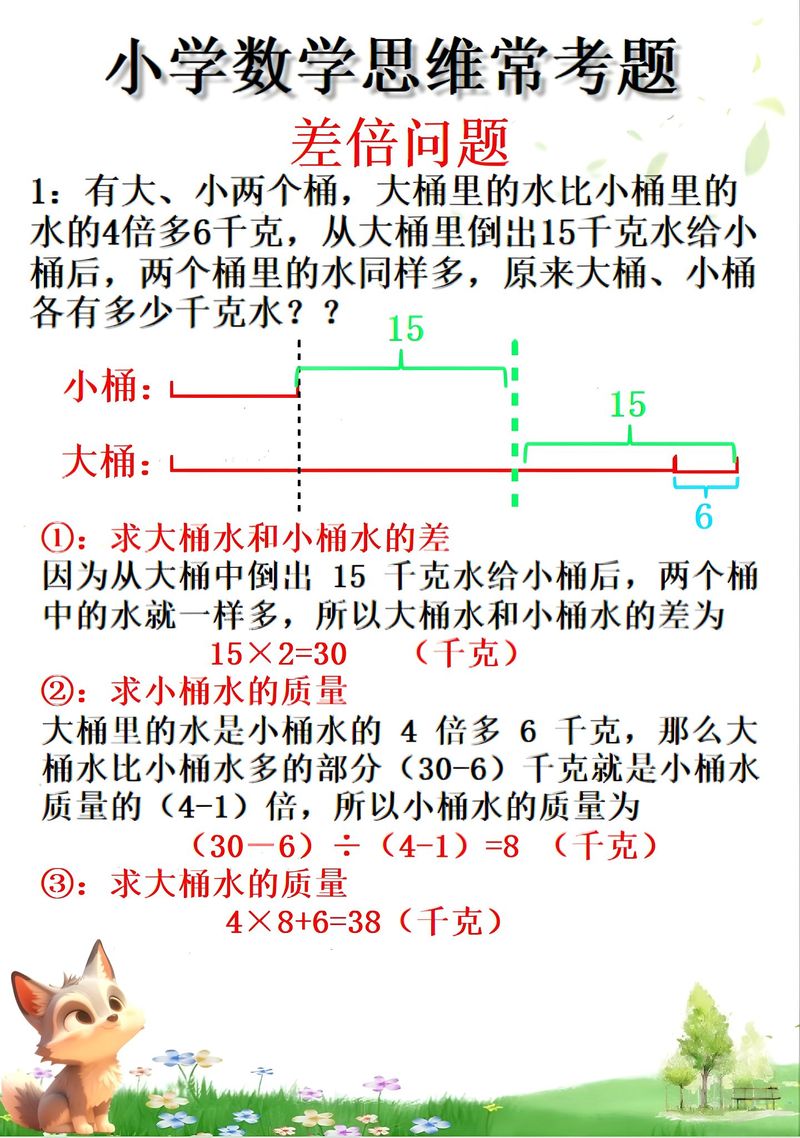

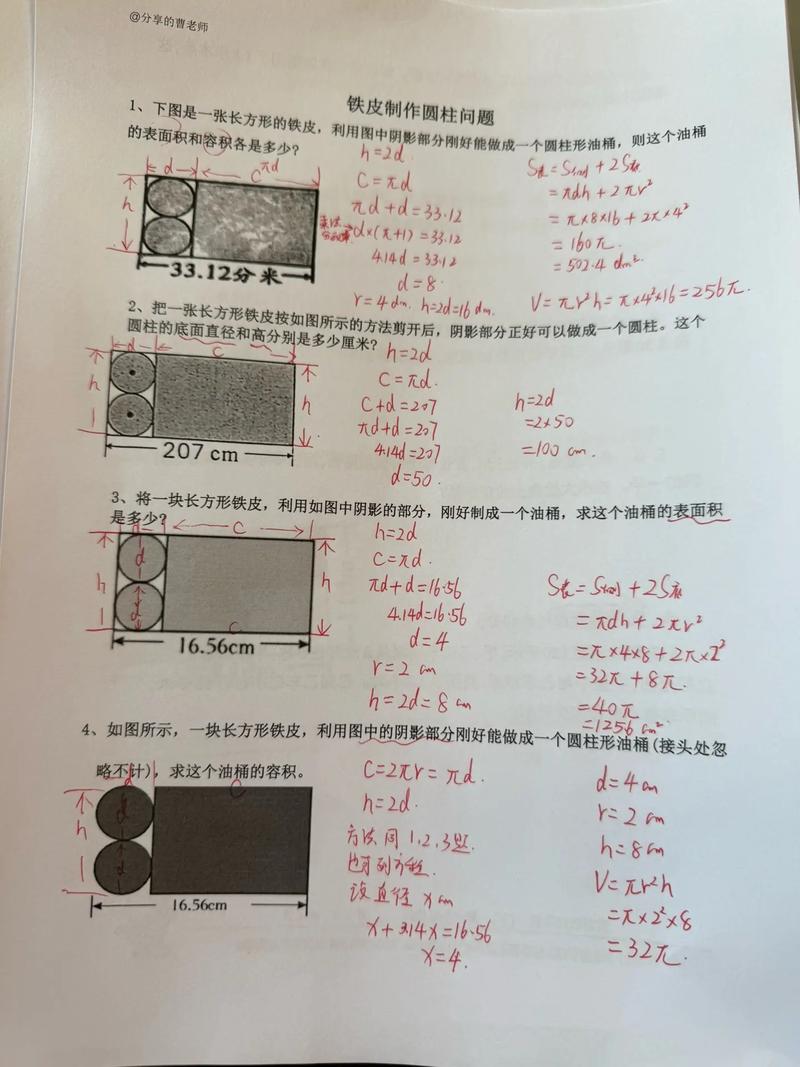

人类大脑对图像信息的处理效率远高于纯文字,建议使用积木、数轴、思维导图等工具,将数量关系转化为可见结构,比如用乐高积木演示分数概念,用线段图分析应用题的数量关系,这种多维度的刺激能深化认知记忆。

建立错题诊断机制

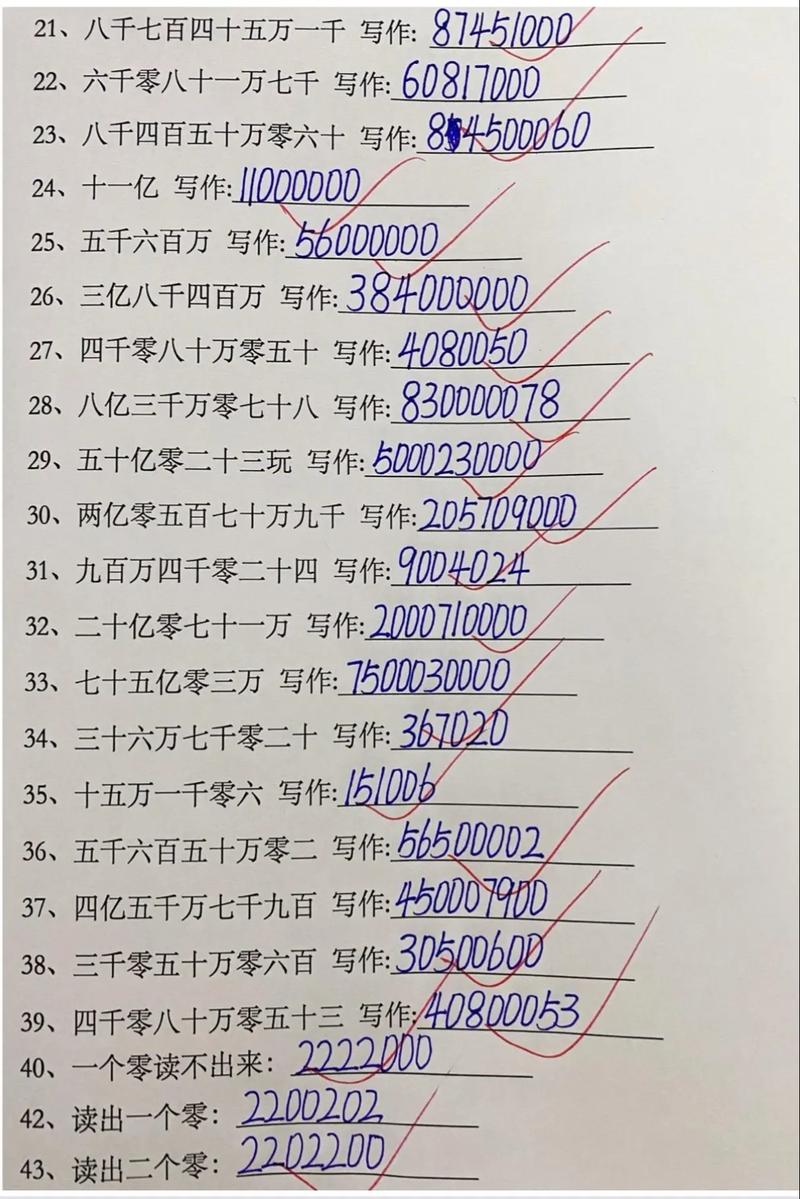

理解力不足往往体现在特定知识盲区,建议系统记录错题类型,发现规律性弱点,是计算粗心?题意理解偏差?还是逻辑链条断裂?针对性地设计专项训练,比盲目大量刷题更有效,例如专注攻克"时间计算"或"倍数应用"一类主题。

语言转换能力培养

数学问题本质是文字与符号的转换游戏,可引导孩子将题目用自己的话复述,画出关键信息,再用数学符号表达,这种"语言-图像-符号"的转换练习,能显著提升信息处理能力,比如将"甲比乙多3倍"转化为"甲=乙×4"的表达式。

阶梯式难度设计

sudden跳跃的难度会摧毁信心,建议采用"70%旧知+30%新知"的混合练习模式,确保孩子始终在熟悉的基础上接触新挑战,例如学习分数加减时,先复习整数加减含义,再引入同分母计算,最后拓展到异分母情况。

数学思维发展如同爬坡,需要搭建合适的阶梯,每个孩子都有独特的认知节奏,重要的是创造安全试错的环境,让孩子保持"我能弄懂"的信念,当注意力从分数转移到思维过程本身,反而更容易突破瓶颈。

发表评论