孩子面对看似复杂的数学题容易退缩,或者方法不对导致效率低下,其实小学生数学挑战的关键不在于“多难”,而在于“怎么想”,今天分享几个实用方法,帮助孩子轻松应对数学题。

第一步:先读题,别急着算 很多孩子一看题目就抓起笔开始列算式,往往做到一半发现理解错了题意,建议让孩子用手指着题目逐字读两遍,再用自己的话复述“这道题要我们做什么”,比如遇到“小明有8个苹果,小红有5个,他们一共有多少苹果?”低年级孩子可能会脱口而出“8+5=13”,但若题目变成“小明给小红3个苹果后,两人苹果数量相差多少?”就需要先理解“给”意味着数量的变化。

第二步:画图让抽象变具体 尤其是低年级孩子,图形能有效帮助理清思路,例如这道题:“操场上一排小朋友,小明从前面数是第4个,从后面数是第5个,这一排共有几个小朋友?”只需要画一条线,标出小明的位置,孩子立刻就能明白4+5-1=8的道理,用圆圈代表苹果,方块代表积木,线段表示距离,复杂关系一下子就清晰了。

第三步:用生活例子代入 孩子觉得数学难,往往是因为觉得离生活太远,不妨把题目改编成熟悉的情景:公交车上下客”理解加减法,“分零食”理解除法,“买文具”认识人民币计算,曾经有个孩子总是搞不清“速度×时间=路程”,我让他想象“每天走路上学,如果每分钟走60米,走10分钟到学校,那么家到学校有多远?”他马上反应过来是600米。

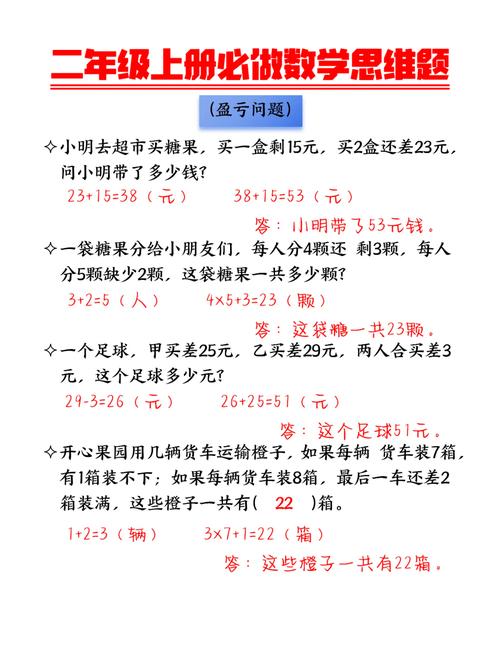

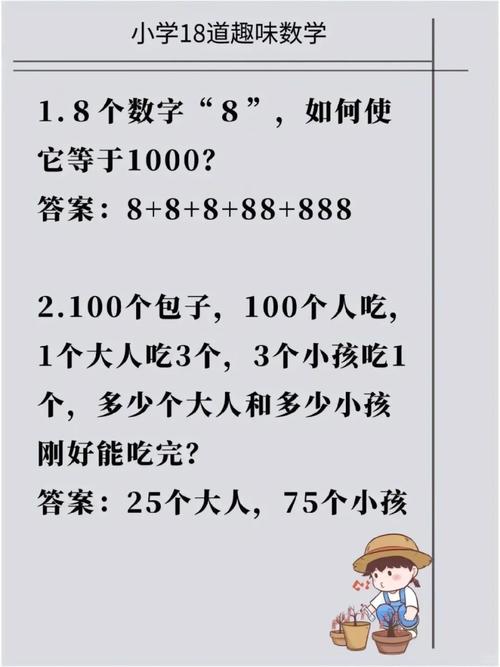

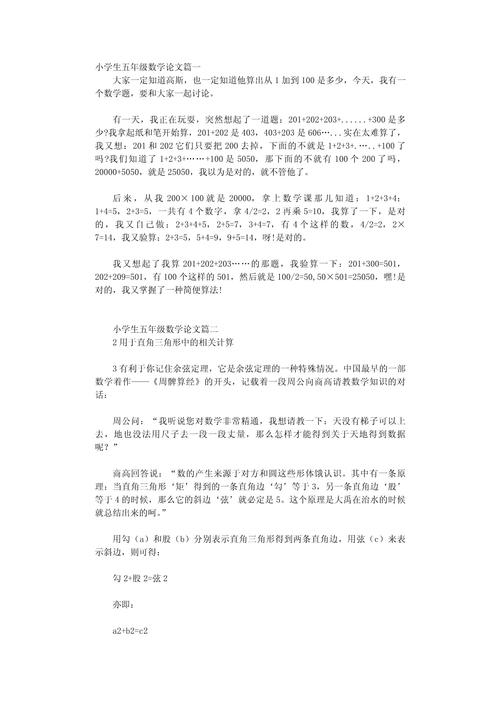

第四步:分步骤拆解难题往往需要多个步骤,容易让孩子产生畏难情绪,教会孩子像拆乐高一样分解问题。“动物园有20只动物,兔子和鸡共有50条腿,问兔子和鸡各有多少只?”可以先问“如果全是鸡,应该有多少条腿?”(20×2=40条),再对比实际多出10条腿,每只兔子比鸡多2条腿,所以兔子有10÷2=5只,鸡有15只,这样分步思考就不容易乱。

第五步:从错误中学习 批改作业时不要只打叉,而是用红笔在错题旁边画个“思考泡泡”,写上“要不要再检查一下这一步?”或者“试试反过来验算”,有个学生总是把“36÷(3×2)”算成36÷3×2=24,我让他把括号里的3×2换成6,算式变成36÷6=6,他立刻意识到括号的重要性,现在他会主动在题目上圈出关键符号。

最近邻居家孩子就是用这些方法,数学从“害怕”变成“期待挑战”,其实每个孩子都有数学潜力,重要的是用对方法,让他们感受到思考的乐趣而不是压力,当孩子解出题目时,记得问一句“你是怎么想到这个方法的?”——他们的解释往往能给你惊喜。

(个人观点:数学思维就像肌肉锻炼,需要适量、有趣且持续的训练,家长最好的角色不是解题工具,而是耐心的教练,给孩子尝试的机会,允许犯错,更享受突破的瞬间。)

发表评论