初中数学两小时课程的高效安排,是许多家长和学生关心的话题,一节设计合理的课程能显著提升学习效率,帮助学生巩固知识、突破难点,下面分享一种经过实践验证的课程安排方案,旨在最大化利用宝贵的学习时间。

整个课程可分为四个核心模块,循序渐进,张弛有度。

第一阶段:知识回顾与衔接(20分钟)

课程伊始不宜立即进入高强度学习,用约20分钟时间,引导学生回顾已学知识点或上节课的核心内容,可以通过3-5道精选的基础练习题进行热身,目的是激活数学思维,建立新旧知识之间的联系,为学习新内容做好铺垫,这个阶段重在“温故”,稳定学生情绪。

第二阶段:新知识点精讲与示范(40分钟)

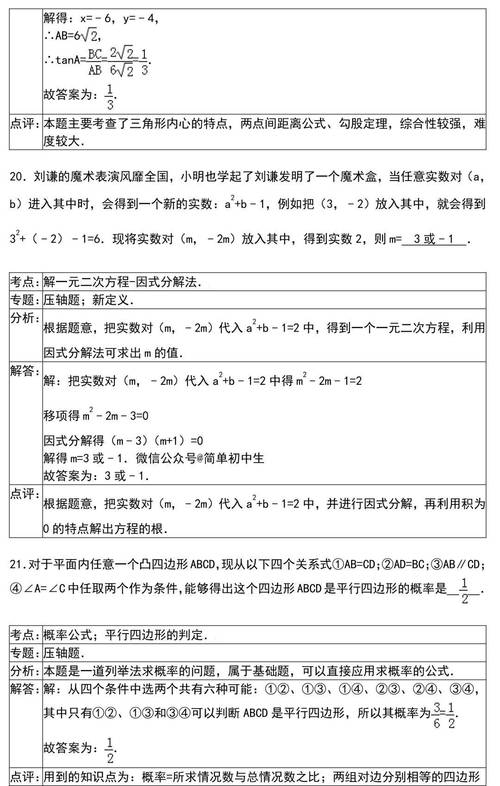

这是课程的核心环节,教师应聚焦一个核心新概念或新方法进行深入讲解,学习“全等三角形的判定”,需清晰阐述判定定理,逻辑推导要严密,语言要精准,配合典型的例题进行示范解题,展示完整的思考过程和规范的书写作答步骤,重点在于讲透、讲明白,让学生理解“为什么”,而不仅仅是“怎么做”,过程中要鼓励学生随时提问。

第三阶段:针对性练习与互动答疑(45分钟)

听懂和会做是两回事,讲解后必须安排充足的练习时间,题目设计应具有梯度,从基础模仿到适度拓展,让学生独立或分组完成练习,教师巡视课堂,观察学生的解题过程,发现共性问题和个体差异,随后进行集中答疑或个别指导,针对练习中出现的错误进行剖析,引导学生自己发现误区并纠正,这个环节是知识内化的关键。

第四阶段:归纳总结与目标设定(15分钟)

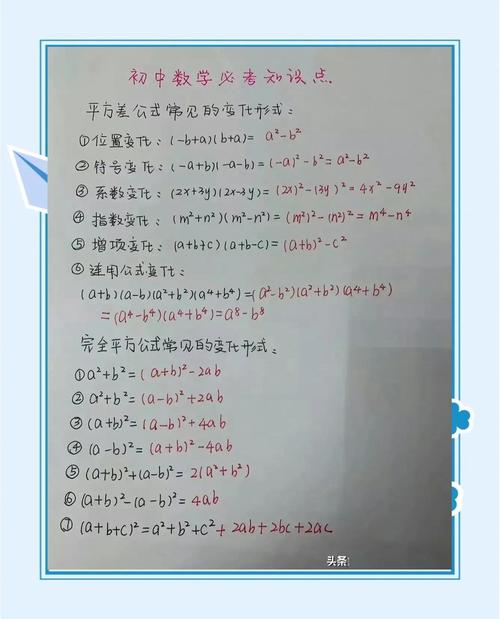

课程结束前,务必留出时间进行梳理,引导学生共同总结本节课的核心知识、解题方法和易错点,用思维导图或要点列表的形式强化记忆,明确课后需要完成的巩固任务,并预告下节课的方向,让学生带着目标离开,保持学习的连贯性。

一堂优质的数学课,是讲解、练习、反馈的有机组合,关键在于节奏的把控和内容的精准,既要保证信息量,又要留给学生消化吸收的空间,作为教师,始终关注学生的反馈,灵活调整教学策略,才能真正实现高效学习。

还没有评论,来说两句吧...