制作小学生数学计划表时,要兼顾学习效率和兴趣培养,一份好的计划表能帮助孩子建立数学思维,同时减轻家长的教育压力,以下是具体方法。

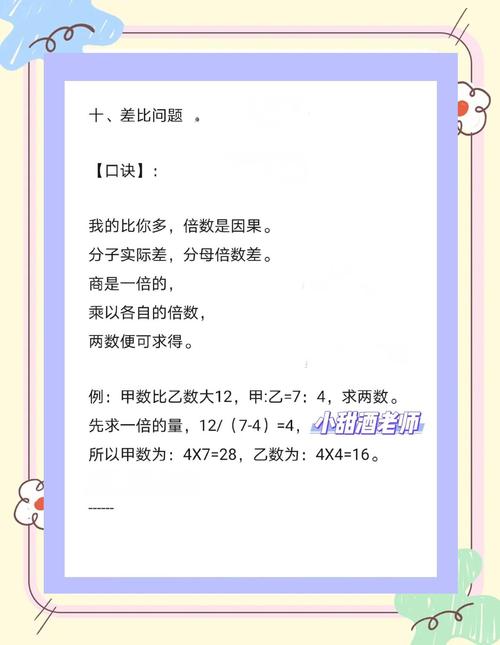

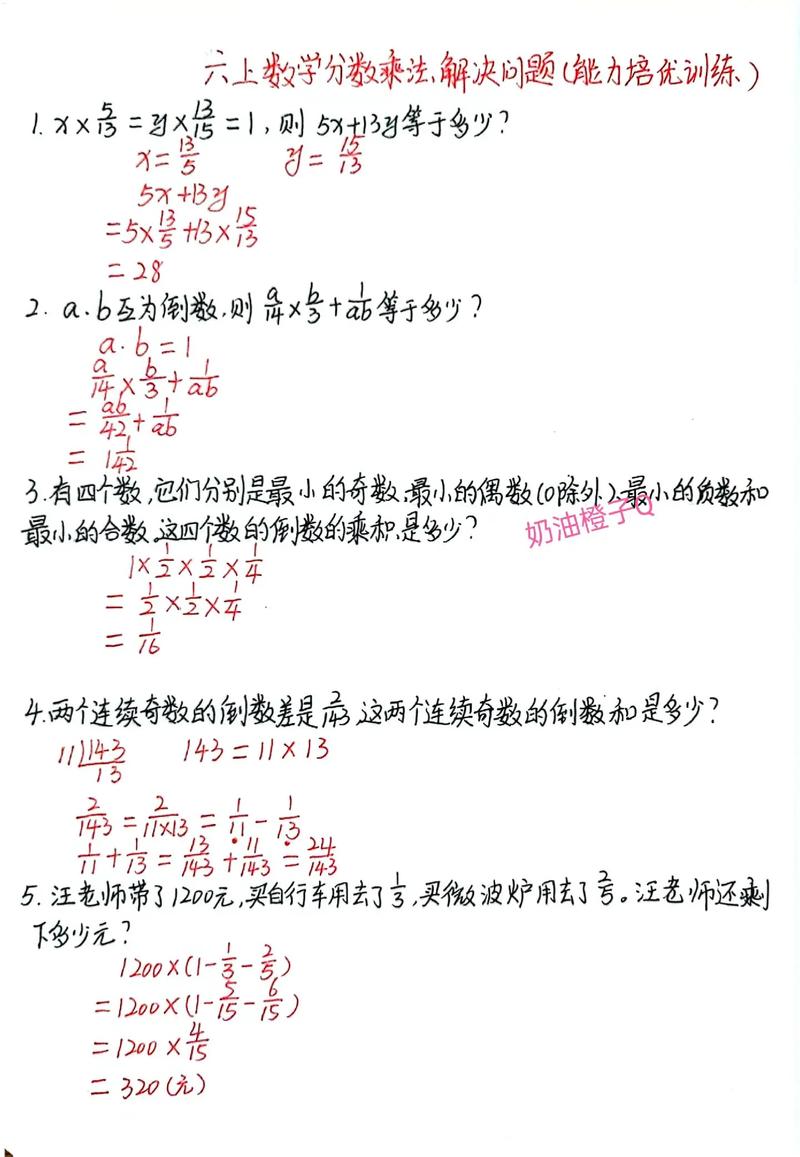

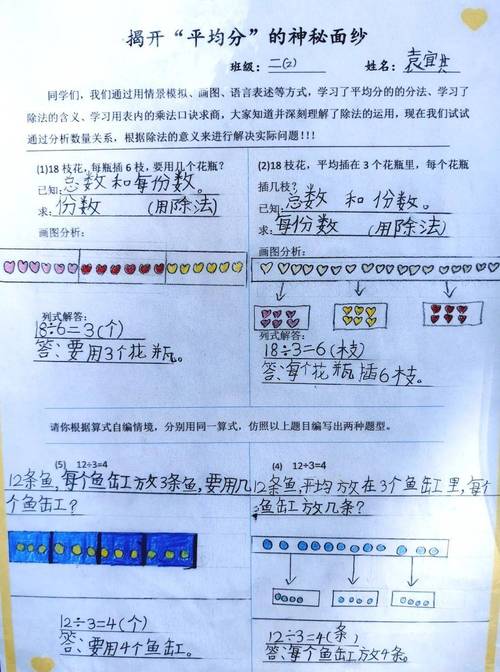

首先分析孩子的数学学习现状,了解当前数学水平、薄弱环节和日常时间分配,比如计算速度、应用题理解能力或图形认知是否存在困难,根据实际情况制定目标,目标要具体、可衡量,每周掌握两种应用题解法”或“每天练习10道口算题”。

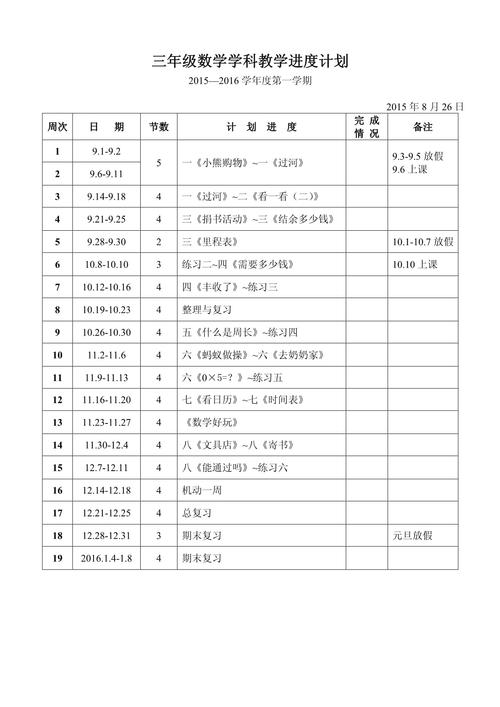

计划表的时间安排要合理,低年级学生每天安排15-20分钟数学时间,高年级可适当延长至30-40分钟,将时间拆分为多个短时段效果更好,比如饭后10分钟练习,睡前10分钟复习,周末可以安排稍长的综合练习时间。 设计要循序渐进,从基础概念巩固开始,逐步提升到综合应用,周一侧重计算练习,周二专注图形认知,周三进行应用题训练,周四复习错题,周五进行趣味数学游戏,每周留出一天自由安排,让孩子选择喜欢的数学活动。

计划表要 visually appealing,使用彩色表格或孩子喜欢的卡通元素,重要事项用不同颜色标注,设置奖励机制,每完成一项任务可得一颗星星,集满一定数量可兑换小奖励,这能有效提升孩子的执行积极性。

执行过程中要灵活调整,每周回顾计划表完成情况,根据效果修改内容,如果孩子某部分掌握较快,可适当减少练习;若某些知识点反复出错,需增加专项训练,家长要陪伴鼓励,但避免过度干预,让孩子自己承担责任。

将数学学习与生活结合,计划表中可加入实际应用环节,如购物时计算金额、测量房间面积、制作几何图形手工等,这样既能巩固知识,又能让孩子看到数学的实用价值。

计划表要留有空白时间,孩子需要自由探索的空间,过度安排可能适得其反,重要的是培养持续学习的习惯,而不是追求短期的成绩提升。

数学计划表的本质是帮助孩子建立结构化思维,同时保持对数学的好奇心,每个孩子都有独特的学习节奏,找到适合的方法更重要。

发表评论