图文数学题通过结合图像和文字信息来考察学生的理解与解决问题的能力,这类题目既生动又能激发兴趣,掌握方法后便能轻松应对。

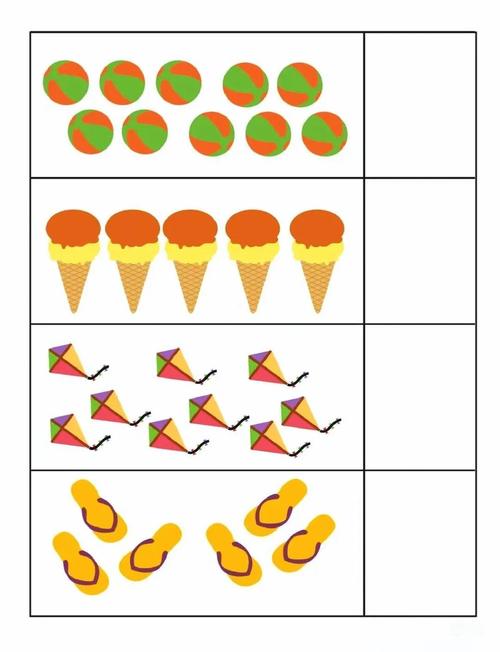

第一步:仔细阅读题目要求 先通读文字部分,明确题目需要求解什么,注意关键词如“一共”、“剩余”、“比较”等,这些词汇往往提示运算方式,同时观察图片中的数量关系、图形排列或符号标记,确保不遗漏任何信息。

第二步:提取关键信息 将文字中的数字、对象与图片中的元素对应起来,例如题目描述“小明有5个苹果,小红有3个苹果”,配图可能显示两堆苹果,用笔在图上标注数量,或列出已知条件:

- 文字数据:5,3

- 图片信息:苹果图示、排列方式

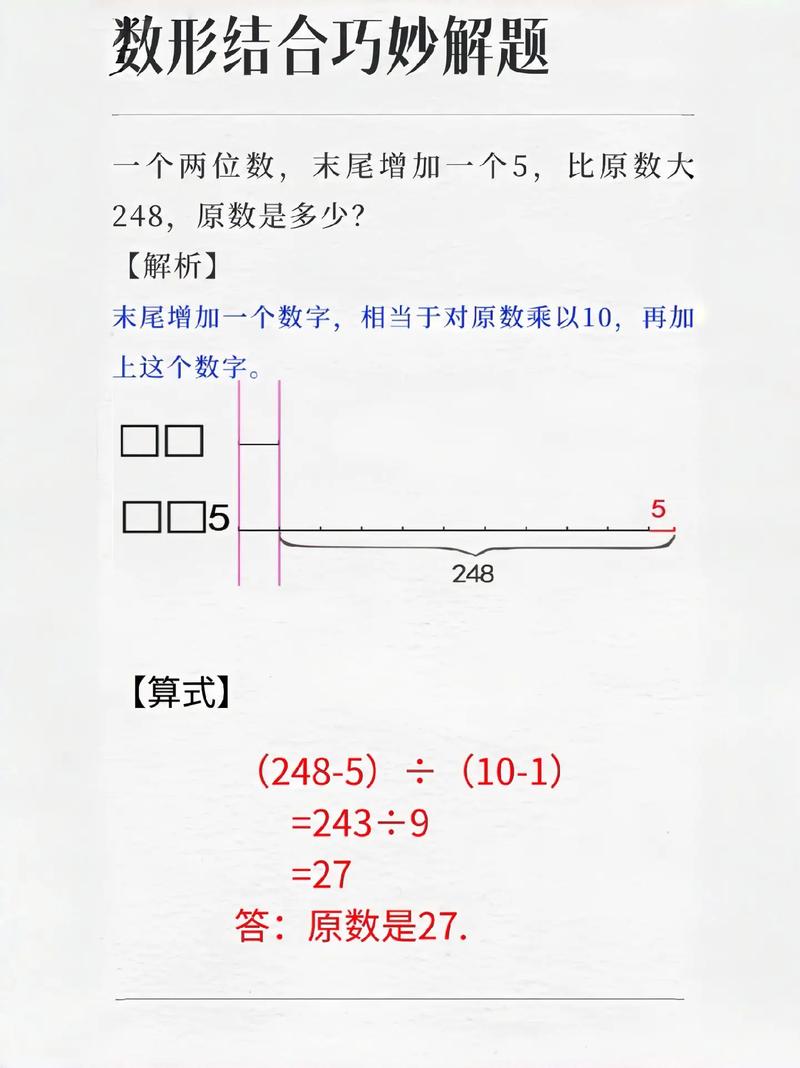

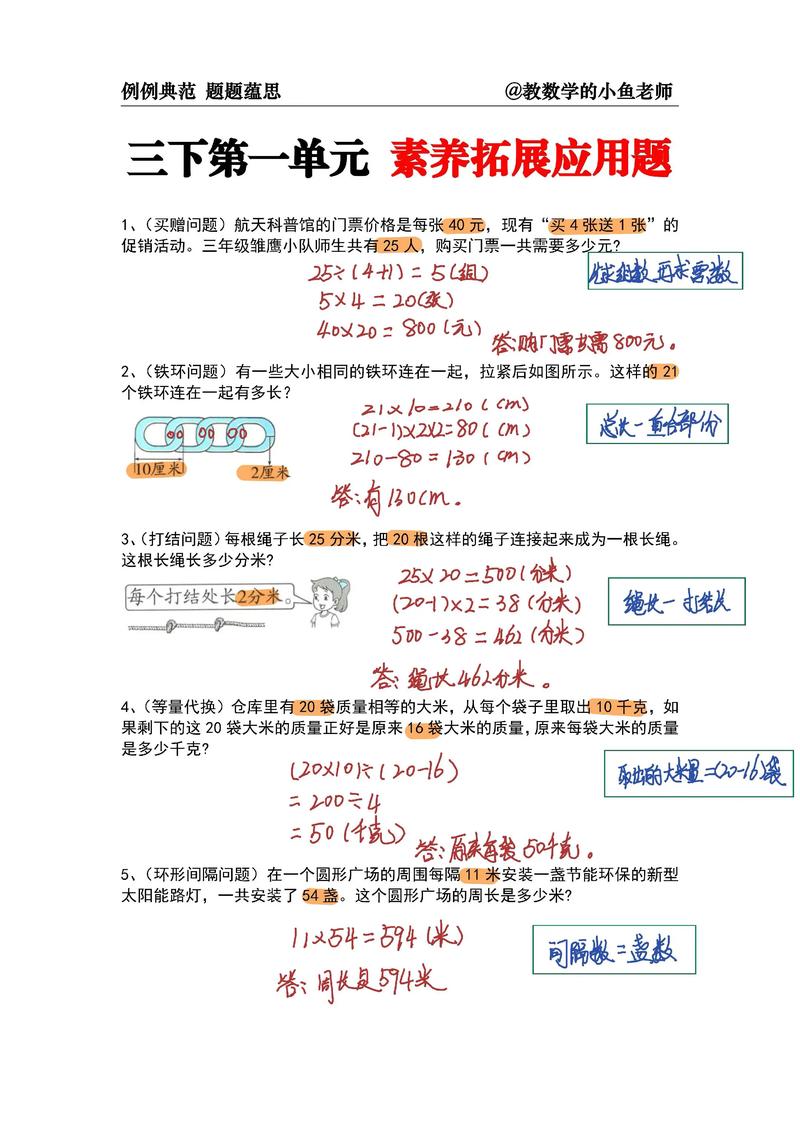

第三步:建立数学关系 根据问题类型选择运算方法,常见题型包括:

- 加减法(求总数或差值):如“共有多少?”“多几个?”

- 乘除法(均分或分组):如“每人分几个?”“需要几组?”

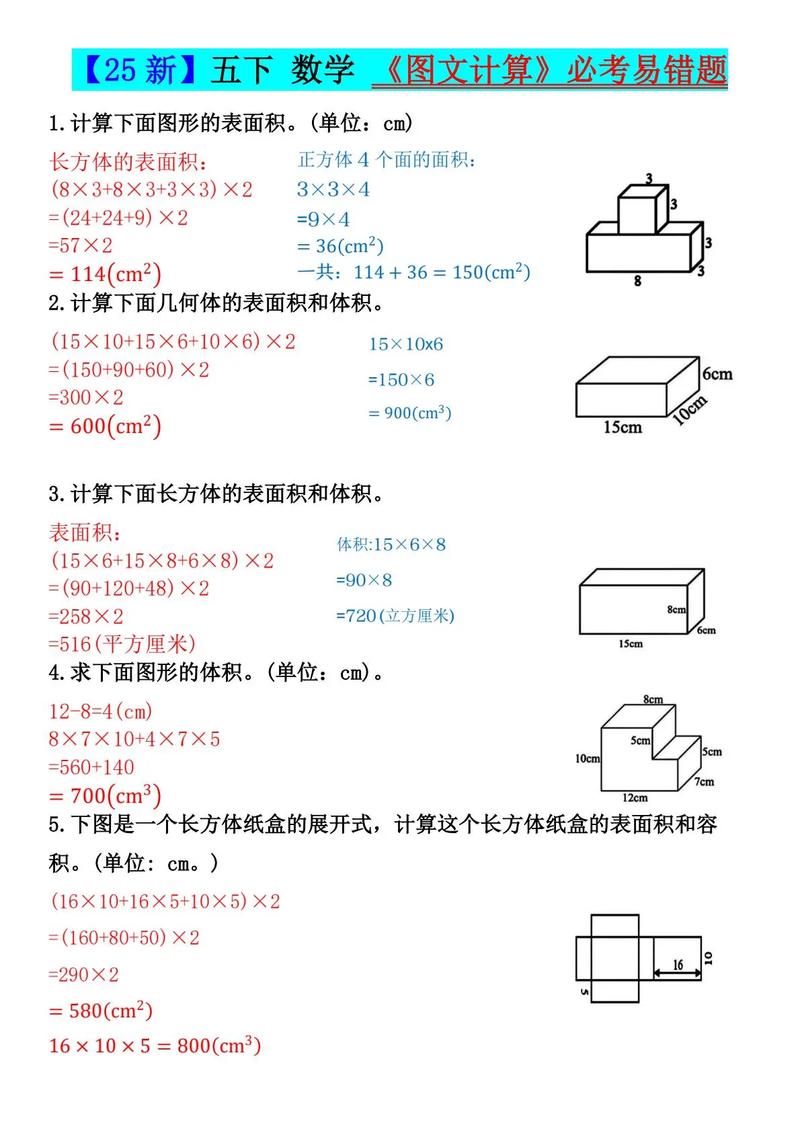

- 规律识别(图形或数字序列):观察形状、颜色、数量的变化模式 显示一盒铅笔分成4排,每排5支,问总数量,这里需将图片中的排列转化为乘法算式:4×5=20。

第四步:分步计算并验证 按步骤写出计算过程,避免跳跃式思维,完成后再将答案放回原题检验是否合理,比如算出总数后,核对图片中的物品数量是否与结果一致。

实际应用示例图片显示3个孩子,每人拿4个气球,问总气球数。

- 文字提示:“每人4个”

- 图片显示:3人,每人手握4气球

- 列式:3×4=12

验证时想象每个孩子放开气球,总堆是否与算式相符。 时可拆分问题,例如先算部分再求整体,或对比多组图像找规律,若图片包含隐藏信息(如颜色区分类别),需按同一属性分类计算。

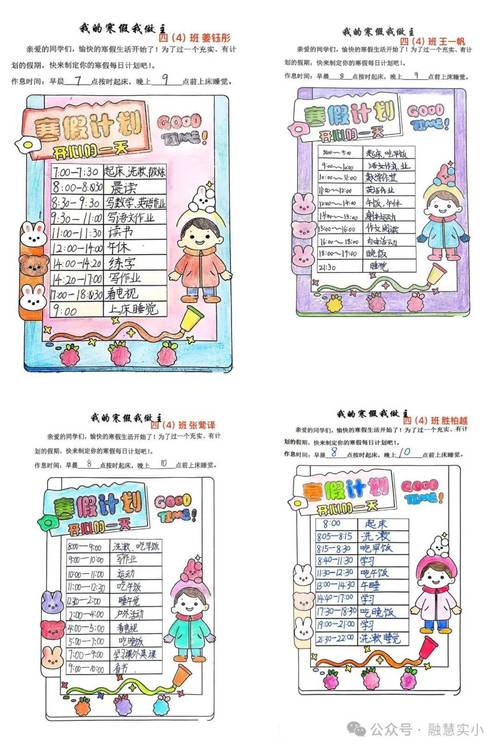

培养审题习惯的重要性 低年级学生常因匆忙答题而忽略细节,建议引导他们用手指逐字阅读,并用彩笔圈出图片中的关键元素,平时练习可尝试自编图文题,反向提升理解能力。

个人观点:图文结合的本质是将抽象数学具象化,教师与家长应鼓励孩子先描述看到的画面,再转化为数字语言——这个过程既是学习数学,更是培养观察与表达力的综合锻炼,耐心比技巧更重要,一次清晰的讲解胜过十次催促。

发表评论