高中数学作为承上启下的关键学科,既是高考重要组成部分,也深刻影响着学生逻辑思维能力的培养,在学习过程中,学生常会遇到一些具有代表性的问题,主要集中在以下几个方面:

抽象概念理解困难

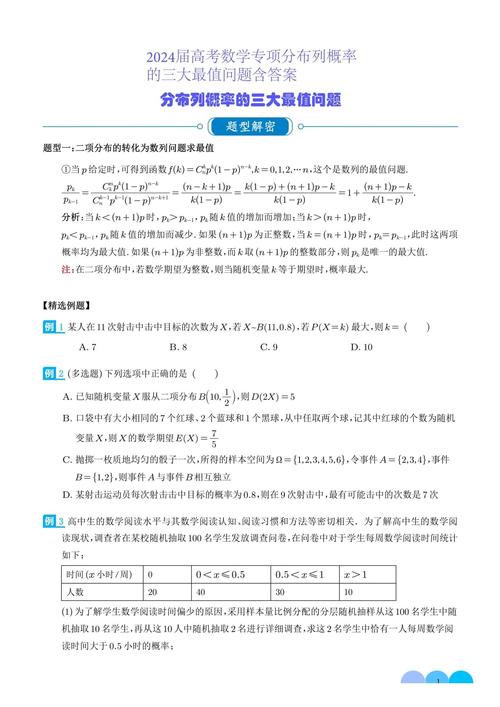

函数、向量、导数、概率统计等概念具有较强的抽象性,学生若未能建立直观理解,仅依靠记忆公式和题型,容易在复杂问题中失去分析方向,例如函数奇偶性、周期性等性质若脱离图像辅助,往往成为机械记忆,难以灵活运用。

知识模块衔接不畅

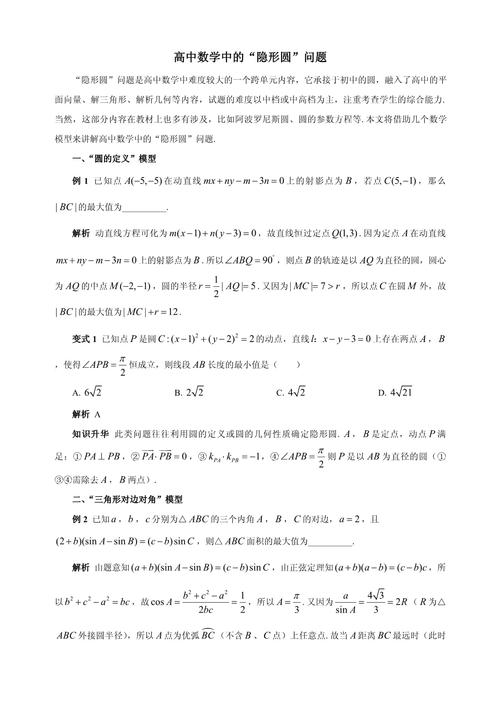

高中数学知识体系呈明显模块化,代数、几何、概率等板块既有独立性又存在交叉,学生常因模块间衔接不畅导致综合能力不足,例如解析几何需同时运用代数方程与几何图形思维,三角函数则要求将函数性质与三角形知识相结合,这类综合题成为常见失分点。

数学思想方法掌握不足

转化与化归、数形结合、分类讨论等数学思想是解决高阶问题的核心,部分学生过于追求解题技巧而忽视思想方法提炼,遇到新颖题型时难以找到突破口,实际应用中,建立数学模型解决实际问题的能力更是多数学生的薄弱环节。

运算能力与严谨性缺失

随着计算工具普及,学生心算与笔算能力普遍下滑,在立体几何运算、多项式化简、概率计算等环节中,频繁出现符号错误、公式误用等非智力因素失分,在证明题书写中逻辑链条不完整、跳步严重等问题也十分突出。

应用意识与实践脱节

新课标强调数学与实际生活的联系,但教材案例与真实情境仍存在差距,学生在面对利率计算、优化方案、数据统计分析等应用题型时,往往难以将文字信息转化为有效数学模型,暴露出知识迁移能力的不足。

针对这些情况,建议从三方面入手改进:一是强化概念生成过程的教学,通过可视化工具帮助学生建立直观认知;二是打破模块壁垒,设计跨章节的综合实践任务;三是注重解题规范训练,通过错题本整理与反思提升思维严谨性,数学学习本质上是一场思维体操,唯有理解本质、勤于实践、善于反思,才能真正跨越学习障碍,收获理性思考的乐趣。

还没有评论,来说两句吧...