,形成了多种典型课型,了解这些课型有助于学生把握学习节奏,教师也能更科学地设计课堂。

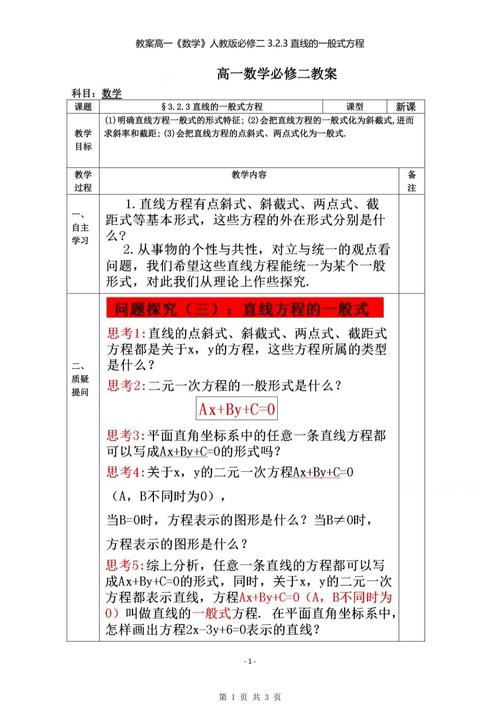

新授课是基础且常见的课型,核心目标是传授新知识、新概念,学习“函数单调性”或“立体几何的公理”时,教师会通过生活实例或旧知识引出新内容,详细讲解定义、定理和公式,引导学生初步理解和应用,这类课程重在打牢根基,构建知识体系。

习题课侧重于知识点的应用与巩固,在学生学习新知识后,通过精心挑选的例题和变式训练,深化对概念的理解,掌握解题方法和技巧,教师会引导学生分析题目、寻找解题思路,并规范书写过程,旨在提升解题能力和熟练度。

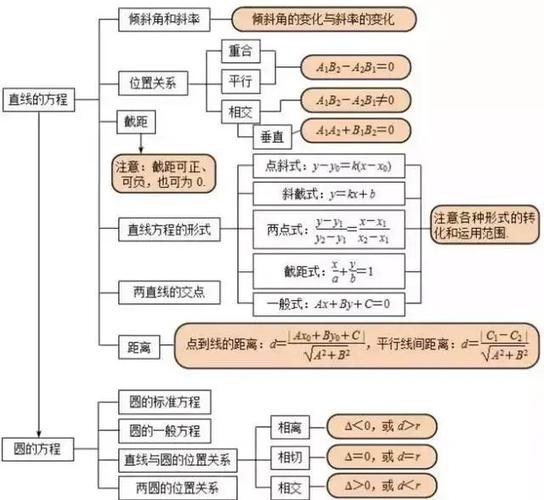

复习课通常出现在单元结束或考试前,其任务不是简单重复,而是帮助学生梳理知识网络,将零散知识点系统化,厘清内在联系,教师会带领学生构建知识框架,辨析易错点,综合应用所学解决更复杂的问题,实现知识的深化与融合。

讲评课针对性强,主要围绕作业或考试展开,教师会对学生练习中的共性问题和典型错误进行集中剖析,指出错误根源,提供正确思路和优化方案,高效的讲评课是查漏补缺、提升学习效能的关键环节。

专题探究课则更具深度和开放性,常以某个核心知识点或数学思想(如数形结合、分类讨论)为主线,组织学生进行深入探讨和拓展研究,这类课程鼓励自主思考与合作交流,着重培养数学思维能力和创新意识。

随着教育理念更新,数学建模课和信息技术融合课也越来越受重视,前者引导学生将实际问题抽象为数学问题,构建模型并求解,体验数学的应用价值;后者利用几何画板、图形计算器等工具,动态演示抽象概念,使数学学习更加直观生动。

不同的课型承载着不同的教学功能,它们相互配合,共同促进了学生数学知识、技能和思维能力的全面发展,认识到每节课的目标与特点,学生可以更主动地调整学习策略,从而获得更佳的学习体验。

还没有评论,来说两句吧...