最近有位家长朋友跟我吐槽,说上小学五年级的孩子,带回来一道题,他琢磨了半小时没头绪,结果一看答案,发现居然是某年考研数学的真题,他哭笑不得地问我:“这现在是什么情况?让小学生做考研题,是不是太夸张了?”

这种情况并不少见,网络上,“小学生挑战考研数学”的话题也总能吸引眼球,作为一位长期关注教育方法的站长,我想和大家聊聊,当我们谈论让小学生接触考研数学题时,我们究竟在谈论什么?又该如何正确引导?

核心目的:绝非“做出来”,而是“打开思维”

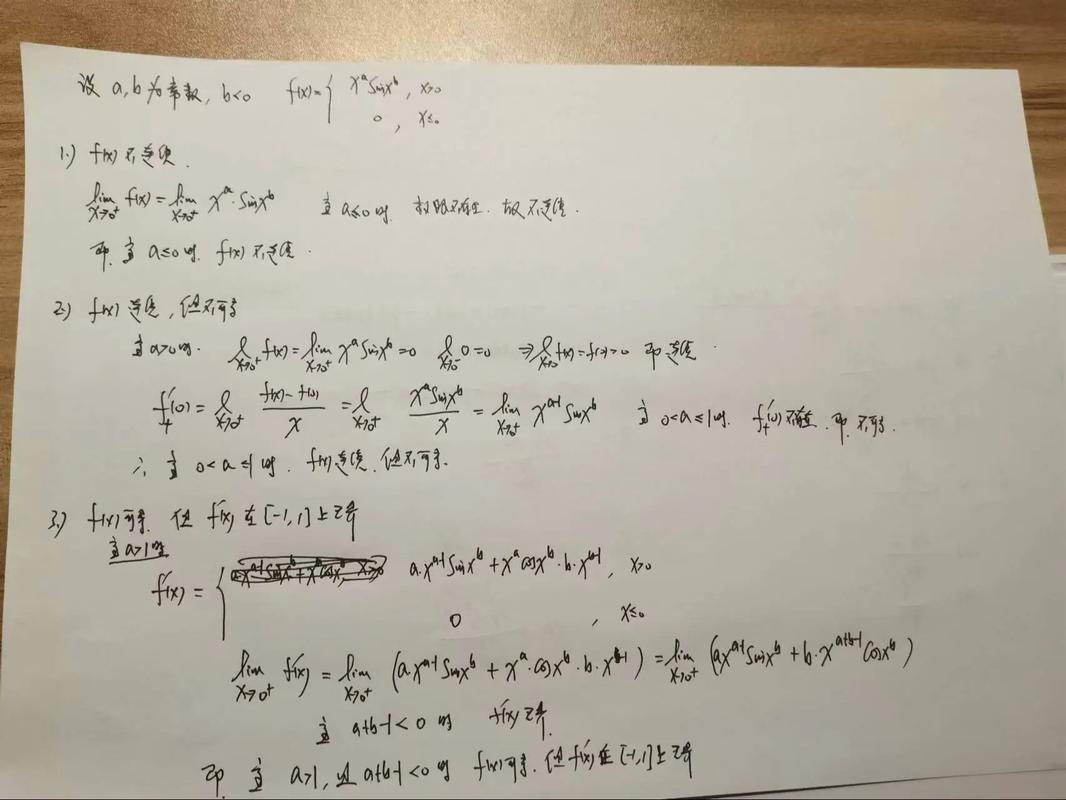

首先要明确一个关键点:让小学生接触这类高难度题目,绝对不是为了让他们“算出正确答案”,更不是“拔苗助长”,其真正的价值在于体验高级的数学思维过程。

考研题往往综合性强,考察的是对基本概念的深刻理解和灵活运用,让小学生接触它们,好比让一个刚开始学下棋的孩子观摩一场大师对弈,他看不懂所有的精妙算计,但能感受到棋局的布局、气势和思考方式,这种“熏染”对思维格局的打开非常有好处。

家长如何正确引导?三步走策略

当孩子面对一道远超当前能力的题目时,家长的反应至关重要,粗暴地斥责“这你肯定不会”或急切地灌输全部解法,都会扼杀兴趣,可以试试以下三步:

心态放平,化“挑战”为“探索”

不要一上来就营造如临大敌的氛围,可以用轻松的语气说:“哇,这道题看起来好厉害,像迷宫一样!我们一起看看它到底讲了件什么事,好不好?” 把焦点从“解题”转移到“理解题目描述的场景”上,压力瞬间减小。

充当“翻译官”,分解抽象概念

考研题的语言通常很抽象,家长的作用就是当好“翻译”,把专业术语转化成孩子生活里能懂的例子。

一道关于“概率”的题,可以联系到抽卡游戏;提到“函数变化”,可以比喻成上山下山的路,关键是帮助孩子读懂题目,理解题目中各个元素之间的关系,这一步完成,就已经是巨大的成功。

关注“思维火花”,而非标准答案

在孩子尝试的过程中,极力去捕捉他任何一点有价值的思考,他可能会说:“这个数字好大,能不能先把它变小一点看看?”——这其实就是“化繁为简”的思路,这时要立刻肯定他:“你这个想法太棒了!数学家们有时候也会这样先试试看!”

完全不必追求完整解答,可以一起查资料,看答案中是用什么方法解决的,然后告诉孩子:“你看,你刚才想的‘化繁为简’的思路,和这个‘极限思想’有点像哦!” 这样,孩子收获的不是挫败感,而是“我的思考很有价值”的成就感,以及对更高级方法的好奇心。

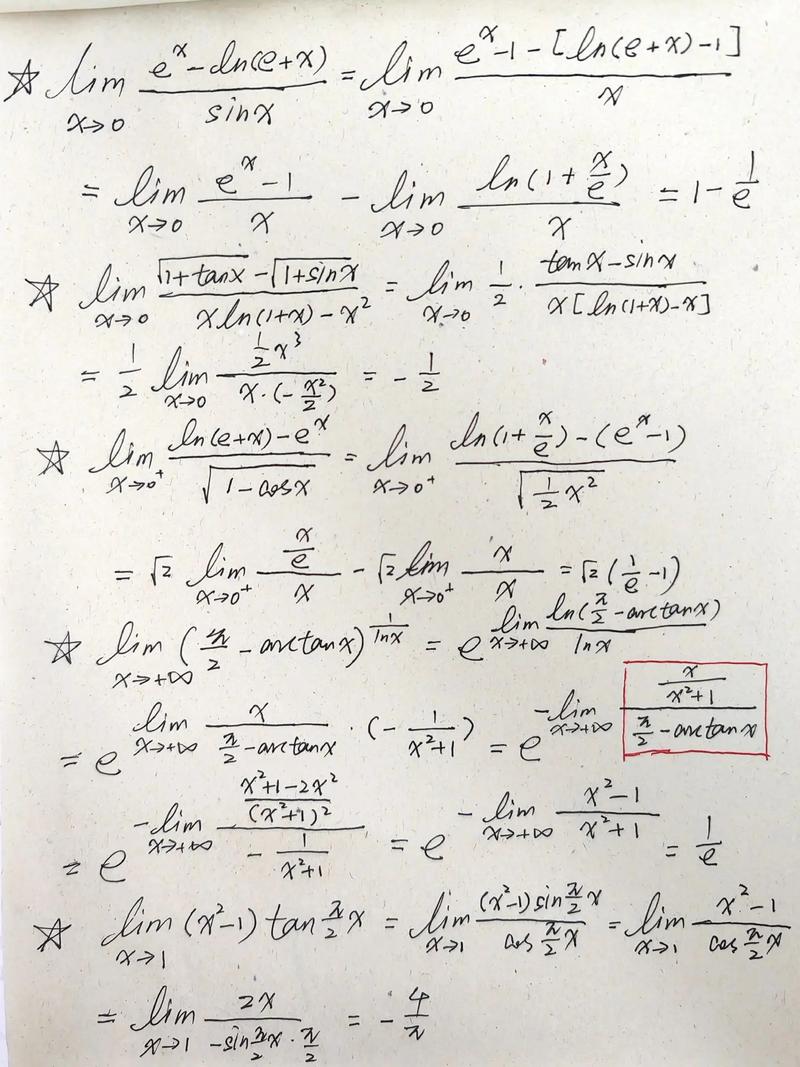

一个实例:感受思维的魅力

我们来看一道经典的、常被拿来讨论的题(简化版):“一个水池,有一个进水口和一个出水口,单独打开进水口,40分钟能放满;单独打开出水口,60分钟能放空,如果同时打开进水和出水口,多久能放满水池?”

这道题很多小学生看到会懵,家长可以这样引导:

- 第一步:情景化。“这就像你一边给浴缸放水,一边拔掉塞子漏水,是不是很有趣?”

- 第二步:找关键。引导孩子关注效率:“进水口每分钟的工作量是1/40池水,出水口是1/60池水。”

- 第三步:想矛盾。“一边进一边出,那实际每分钟池子里增加多少水呢?”引导孩子思考“1/40 - 1/60”这个核心点。

- 点到为止。算出“1/120”后,孩子能理解到“哦,原来同时开,速度慢了很多很多”,这就足够了,他体验了“将实际问题转化为数学表达式”的过程,这比单纯记忆公式宝贵得多。

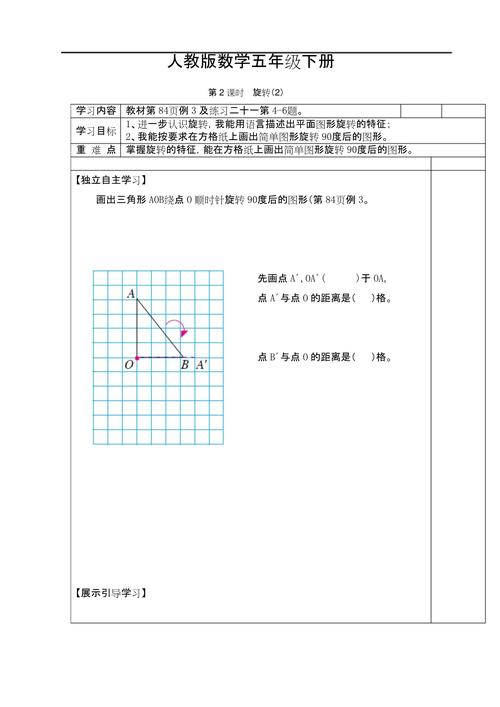

必备工具:让思维“看得见”

对于抽象问题,善用工具事半功倍,鼓励孩子画图、列表格、用实物演示,画出示意图,水流进流出的矛盾关系就一目了然,图形能帮助直观理解,这是打通抽象与具体的关键桥梁。

让小学生接触考研数学题,本质是一场“思维体操”,重点不在于孩子是否够到了某个高度,而在于他伸展身体时,是否感受到了数学的乐趣和广阔,作为家长和教育者,我们的任务是保护好这份珍贵的好奇心,为他们推开一扇窗,让他们窥见数学王国深处的美丽风景,从而更有动力去学好眼前的每一个基础知识,这远比做出多少道超纲题更重要。

还没有评论,来说两句吧...