最近不少家长在讨论要不要让小学生多刷数学题,有的觉得熟能生巧,有的担心压力太大,作为从事教育领域多年的网站站长,我也经常和教师、家长交流这个话题,今天想从教育规律和实际效果的角度聊聊看法。

适当练习有必要,但不止于“重复”

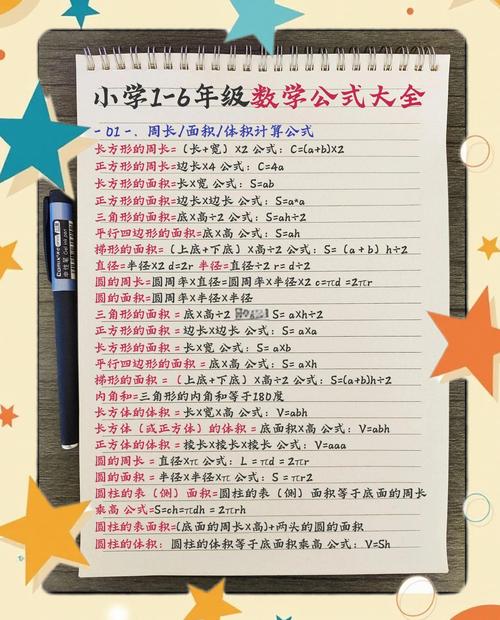

数学需要一定量的练习来巩固概念、熟悉运算规则,这是教学实践中的共识,比如乘法口诀、基础几何公式,通过反复应用才能形成长期记忆,但练习不等于机械重复,有效的数学学习应当注重理解原理,比如为什么除法要从高位算起、分数乘法为何要分母相乘,如果孩子做完题后能清晰讲解解题思路,比单纯追求答题数量更有意义。

警惕“题海战术”的三个隐形成本

-

挤压思考深度

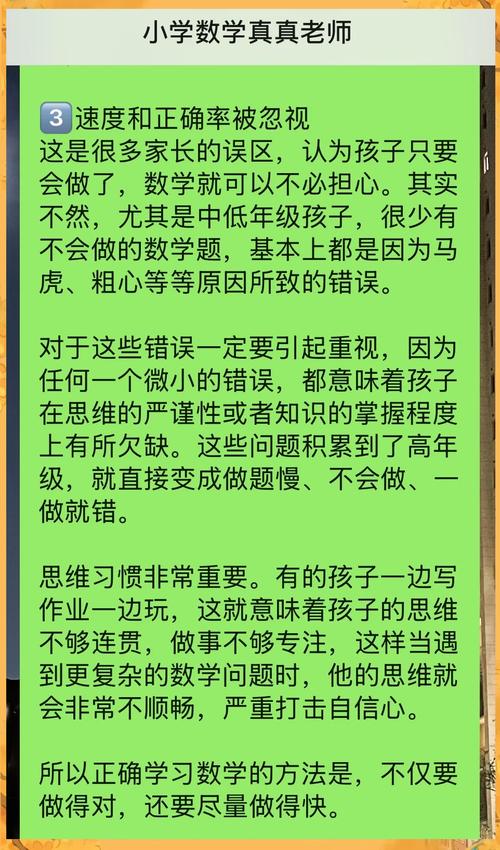

当孩子每天面对几十道相似题型,容易形成条件反射式答题,反而弱化分析问题的能力,曾有位五年级学生能快速完成四则运算题,但遇到需要转换思路的应用题就卡壳——过度重复削弱了他对题目本质的洞察力。 -

影响学习兴趣

教育心理学研究发现,小学生对数学的兴趣往往建立在探索成就感上,如果练习内容始终超出孩子当前能力水平,或形式单调,可能引发抵触情绪,这也是为什么很多教育专家建议采用游戏化、生活化的数学实践。 -

忽视个体差异

每个孩子数学思维发展阶段不同,有的学生逻辑推理能力强但计算速度慢,有的空间想象力突出却对抽象概念理解较慢,统一强度的刷题可能适合部分学生,但对另一些孩子反而会造成信心打击。

更科学的数学练习方式

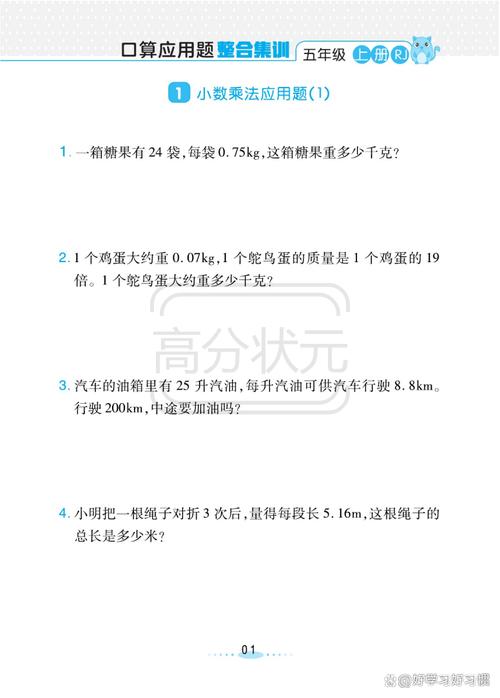

• 精选典型题目:与其做完三本练习册,不如把一道经典应用题的多种解法研究透彻,鸡兔同笼”问题就可以引申出列表、假设、方程等多种数学思想。

• 联系生活实际:测量房间面积计算地板用量、规划零花钱储蓄方案、阅读食品成分表计算营养成分比例,这些都能让孩子感受到数学的实用价值。

• 重视错题分析:准备一本错题本,定期回顾整理,比额外刷题更有效,关键是记录错误原因而非简单抄写答案,是概念模糊还是审题疏忽?这类反思能真正提升学习质量。

• 合理设定目标:根据孩子当前数学能力制定阶梯式计划,比如先确保课本例题完全掌握,再适当拓展课外思考题,避免盲目追求难度。

个人观点:数学教育本质是思维体操,重点在于培养逻辑推理和问题解决能力,适量、优质的练习是必要的成长阶梯,但若将数学学习窄化为刷题竞赛,反而可能遮蔽数学真正的魅力,观察孩子解题时的眼神,是闪烁思考的光芒还是机械麻木,这或许是比练习册页码更重要的衡量标准。

还没有评论,来说两句吧...