很多家长发现孩子在学习数学时遇到困难,题目反复讲解还是不理解,作业本上红叉一个接一个,这种情况确实让人焦虑,但数学能力并非天生注定,只要找到适合的方法,每个孩子都能建立对数学的信心。

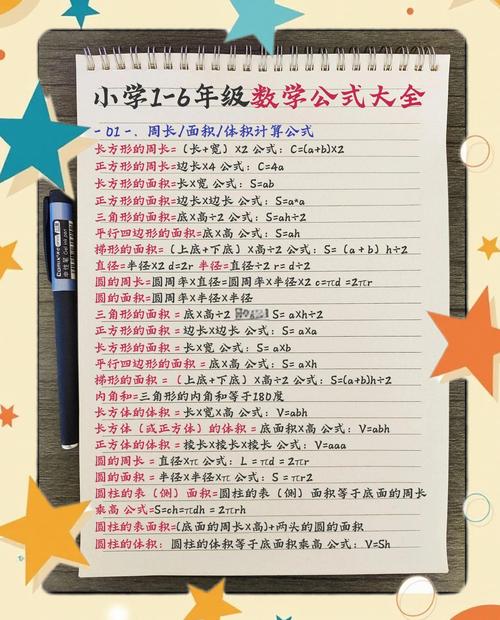

从具体到抽象,搭建理解阶梯 数学概念对孩子来说往往过于抽象,比如学习“除法”时,不妨拿出积木或水果,让孩子亲手分给家人。“把12块糖平均分给4个人,每人能得到几块?”通过动手操作,孩子会真正理解“平均分”的意义,当孩子遇到应用题不会做,可以引导他们用画图的方式把问题可视化——画线段表示距离,画圆圈表示数量,抽象的数学关系就变得直观易懂。

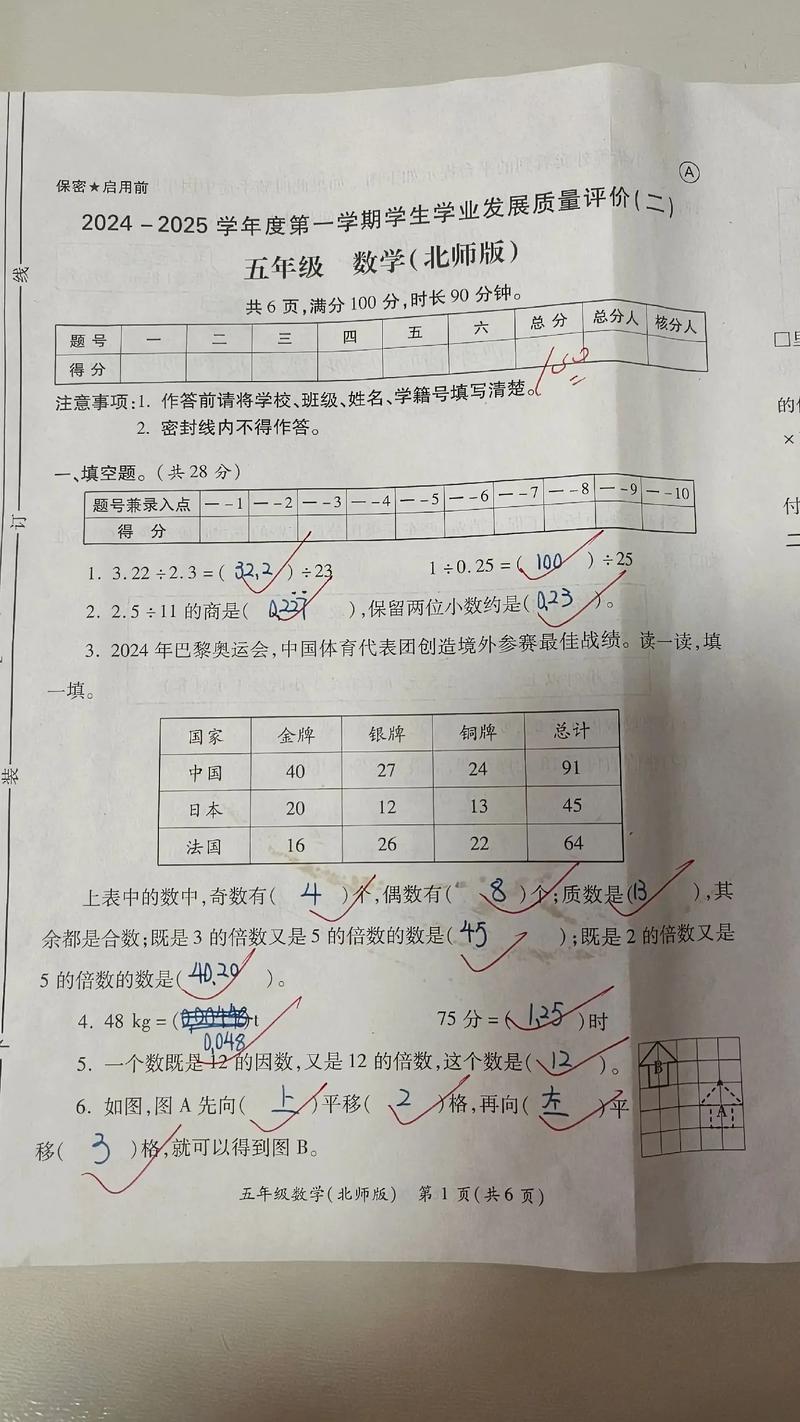

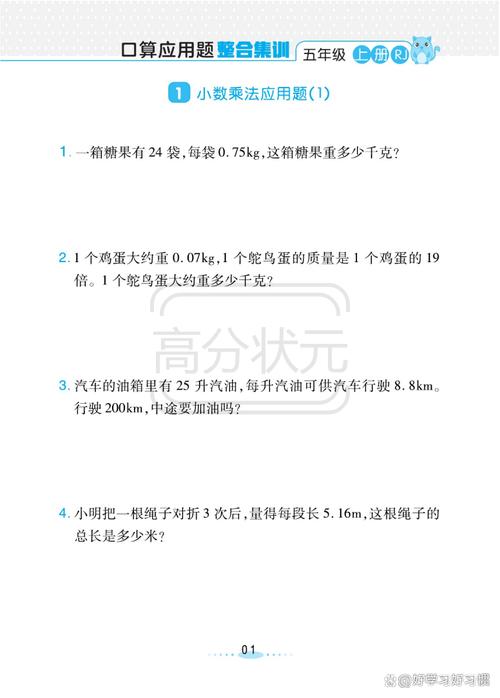

夯实基础比盲目刷题更重要 有些家长急于让孩子做难题,却忽略了基础概念,好比盖房子,地基不牢,楼房就建不高,当孩子某个知识点掌握不牢,应该退回到他们能理解的位置重新开始,乘法口诀不熟练?每天花十分钟玩卡片记忆游戏,计算总出错?从简单的口算开始巩固,数学知识是环环相扣的,前面章节的理解直接影响后面内容的学习效果。

让数学与生活产生连接 孩子常问:“学数学有什么用?”这个问题需要我们用实际行动来回答,购物时让孩子计算找零,烘焙时让他们测量材料比例,旅行时一起估算时间和距离,当孩子发现数学是解决实际问题的工具,而不仅仅是课本上的习题,他们的学习兴趣会明显提升,生活处处有数学,关键是我们要抓住这些教育机会。

建立积极的学习心态 “我天生数学就不好”——这种固定思维会严重阻碍进步,我们需要帮助孩子建立成长型思维:“暂时不会不代表永远不会,通过练习一定能进步。”当孩子做对题目时,肯定他们的努力过程:“我注意到你刚才尝试了三种不同的解法,这种坚持很棒!”避免过度关注分数,而是赞赏孩子在解题过程中展现的思考品质。

寻求专业支持的时机 如果孩子持续在数学学习上挣扎,可能需要评估是否存在计算障碍或其他学习困难,这时可以咨询学校的数学老师,或寻求专业教育机构的评估,重要的是采取行动,而不是任由问题积累,家长与老师保持沟通,了解孩子在课堂的表现,家校配合往往能更有效地帮助孩子。

数学思维的培养需要时间和耐心,每个孩子都有自己的学习节奏,比较只会增加焦虑,作为家长,我们最能做的是创造安全的试错环境,让孩子不怕犯错,敢于提问,当孩子从数学中体验到思考的乐趣和解决问题的成就感,学习自然会进入良性循环。

发表评论