在高中数学学习中,分段概念是一种常见且实用的工具,它帮助我们在不同区间内应用不同的规则,从而更准确地描述数学关系和现实问题,这种思维方式不仅提升逻辑推理能力,还为解决复杂题目提供有效途径,下面,我将介绍几种主要的分段类型,并举例说明其应用。

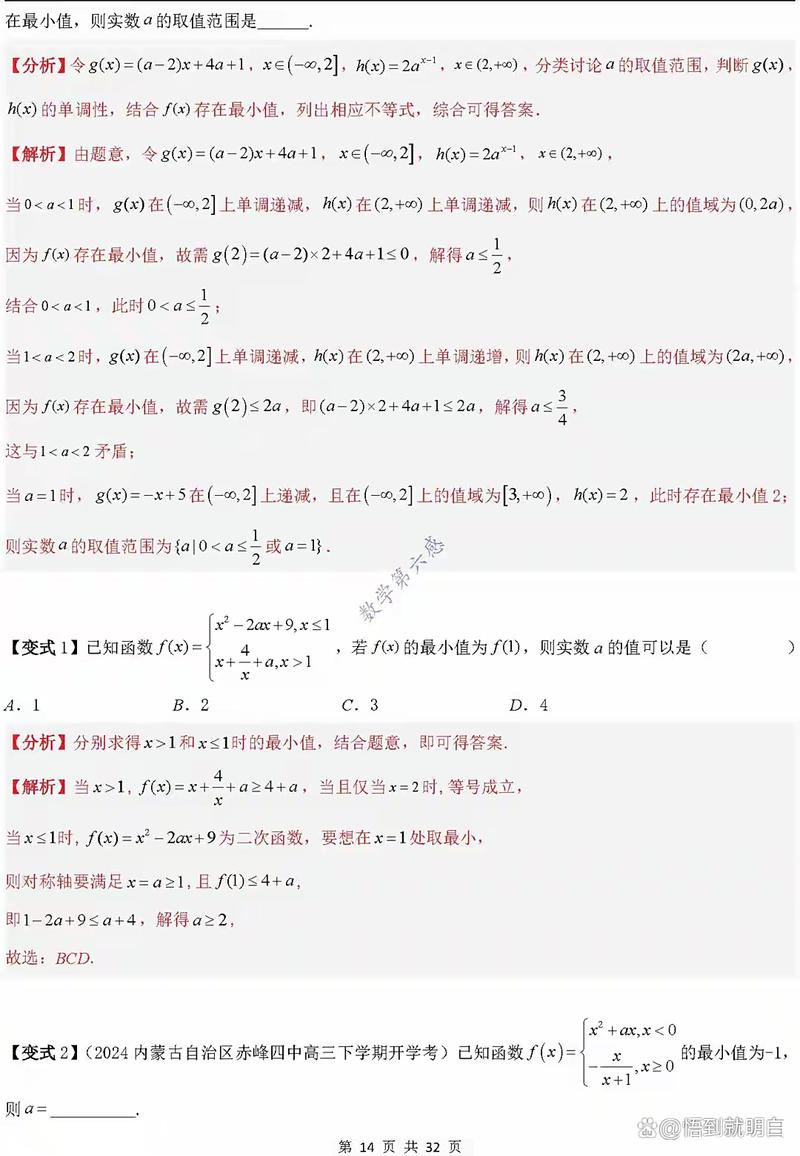

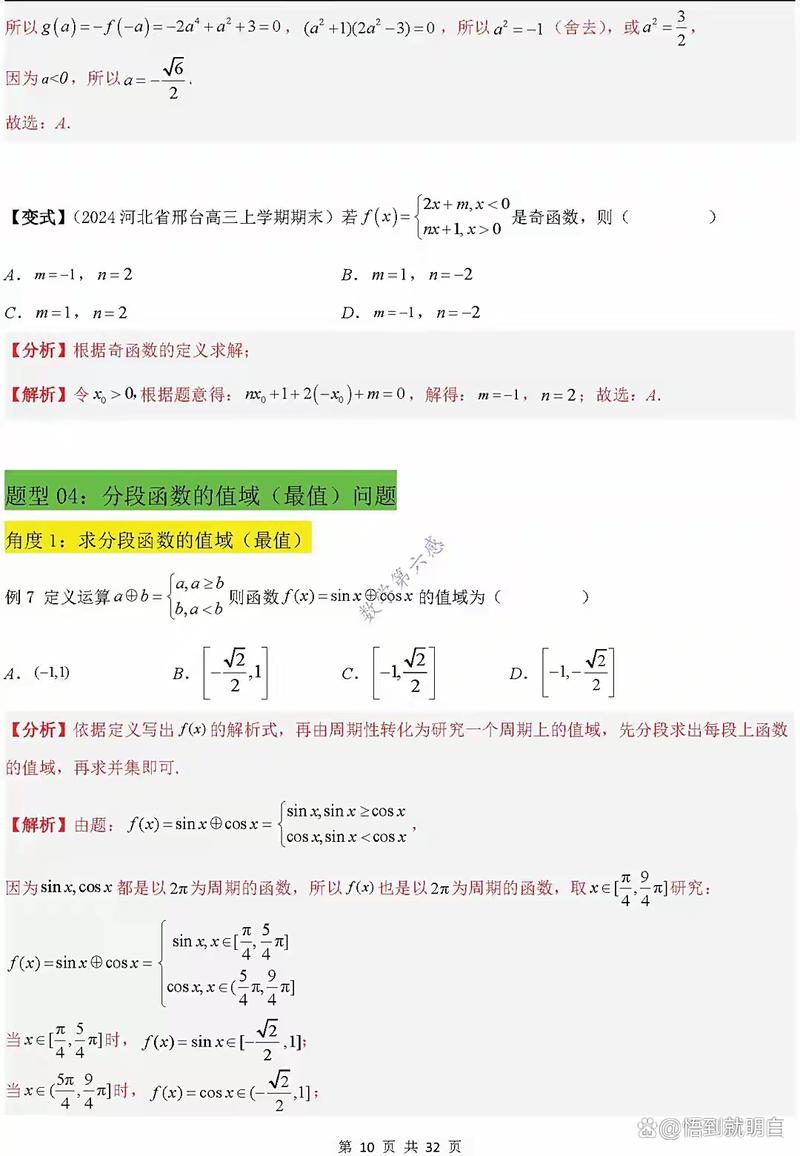

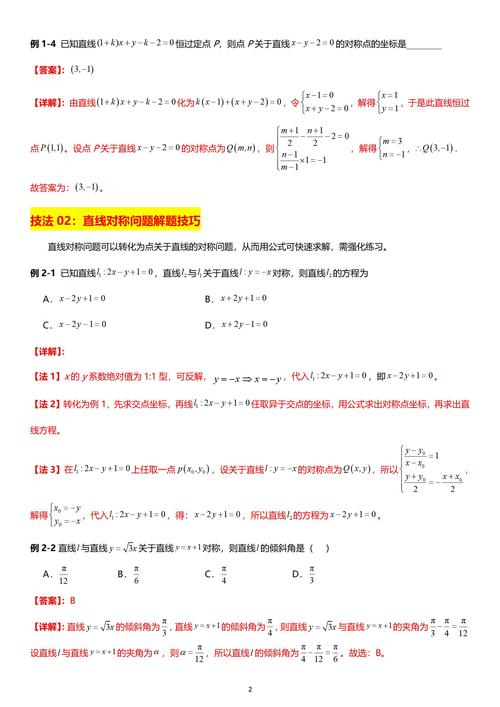

分段函数是高中数学中最基础的分段类型,它通过将定义域划分为多个部分,在每个部分内使用不同的表达式来定义函数,绝对值函数 f(x) = |x| 就是一个典型的分段函数:当 x ≥ 0 时,f(x) = x;当 x < 0 时,f(x) = -x,这种函数在图像上表现为折线,常用于表示距离或变化率,另一个例子是符号函数 sgn(x),它在 x > 0 时输出 1,x = 0 时输出 0,x < 0 时输出 -1,常用于判断数的正负,学习分段函数时,学生需要掌握如何根据输入值选择正确的表达式,并绘制对应的图像,这有助于理解函数的连续性和变化规律。

分段不等式是另一种重要的分段类型,常用于求解含有绝对值或条件限制的不等式,解不等式 |x - 2| < 3 时,我们需要将问题分为两种情况:当 x - 2 ≥ 0 时,不等式化为 x - 2 < 3;当 x - 2 < 0 时,不等式化为 -(x - 2) < 3,通过分别求解,再合并结果,得到 x 的取值范围,这种方法在高考中经常出现,要求学生具备清晰的区间划分能力和逻辑推理技巧,掌握分段不等式不仅能提高解题效率,还能应用于优化问题或实际场景中的阈值分析。

分段定义在数列和概率中也有体现,在数列问题中,有时会根据项数的奇偶性定义不同的递推关系;在概率计算中,条件概率可能需要根据事件的不同部分分别处理,这些应用展示了分段思维的灵活性,它让学生学会将复杂问题分解为简单部分,逐步解决。

从个人角度来看,高中数学的分段类型不仅仅是考试重点,更是培养分析能力和创新思维的关键,通过练习分段问题,学生能更好地理解数学的模块化思想,为大学数学或工程领域打下坚实基础,我建议学习者多结合实际问题练习,例如用分段函数模拟生活中的阶梯电价或运动轨迹,这样能加深理解并提升应用能力。

还没有评论,来说两句吧...