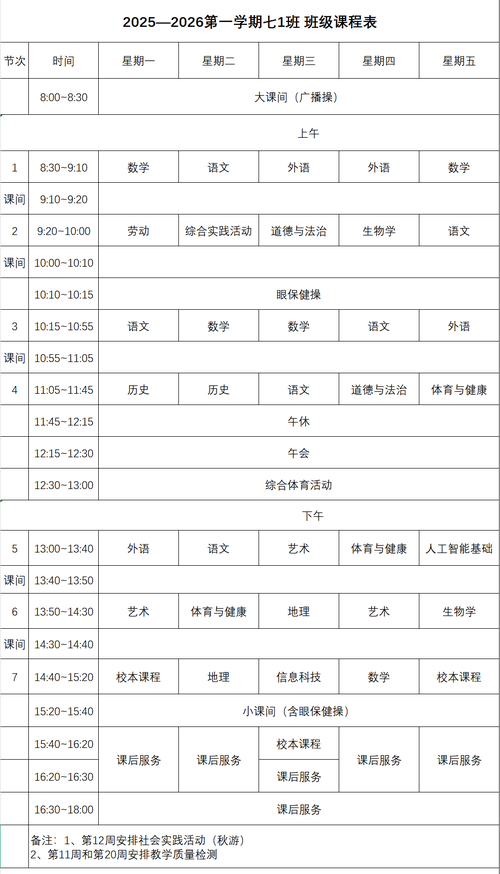

初中数学课程表的合理安排,是提升教学效率的关键环节,科学的课程分布能帮助学生建立连贯的知识体系,培养数学思维,以下从三个维度探讨具体排课方法。

遵循知识衔接规律 初中数学知识呈螺旋式上升结构,新内容往往建立在已学概念基础上,建议将相似模块的课程间隔安排,比如周一讲授代数初步后,周四再进行深化训练,中间穿插几何内容,这种间隔重复法符合记忆曲线,利于知识巩固,每周应保证至少四节数学课,避免连续两天空白造成知识断层。

注重思维强度分布 数学作为高认知负荷学科,建议安排在学生精力充沛的时段,上午第二、三节课是思维活跃期,适合安排新知识讲授,周五下午可设置趣味数学或实践应用类内容,降低学习疲劳感,避免在体育课后立即安排数学课,此时学生注意力难以集中。

构建练习反馈闭环 理论课程与练习课程应按1:1比例交替设置,周四的新授课后,周五应配套相应练习课,每周最后数学课时可设计综合题型训练,串联当周重点知识,月考前三周开始增加连排课时,模拟考试环境训练解题速度。

合理排课需统筹考虑各科平衡,数学作为工具学科,其课程时间应与其他理科学科形成支撑,建议与物理老师沟通,在重要物理概念讲授前确保学生已掌握相关数学知识,这种跨学科协调能显著提升整体学习效率。

课程表本质是对学习节奏的规划设计,我们既要遵循教育规律,也要根据具体学情灵活调整,在实践过程中持续优化,才能最大程度发挥课程表的引导作用。

还没有评论,来说两句吧...