很多初中同学一看到数学公式就头疼,觉得它们像天书一样难记,公式并非凭空出现,它们更像是等待被发现的秘密,掌握推导过程,不仅能轻松记住公式,更能提升你的逻辑思维能力。

从理解定义出发

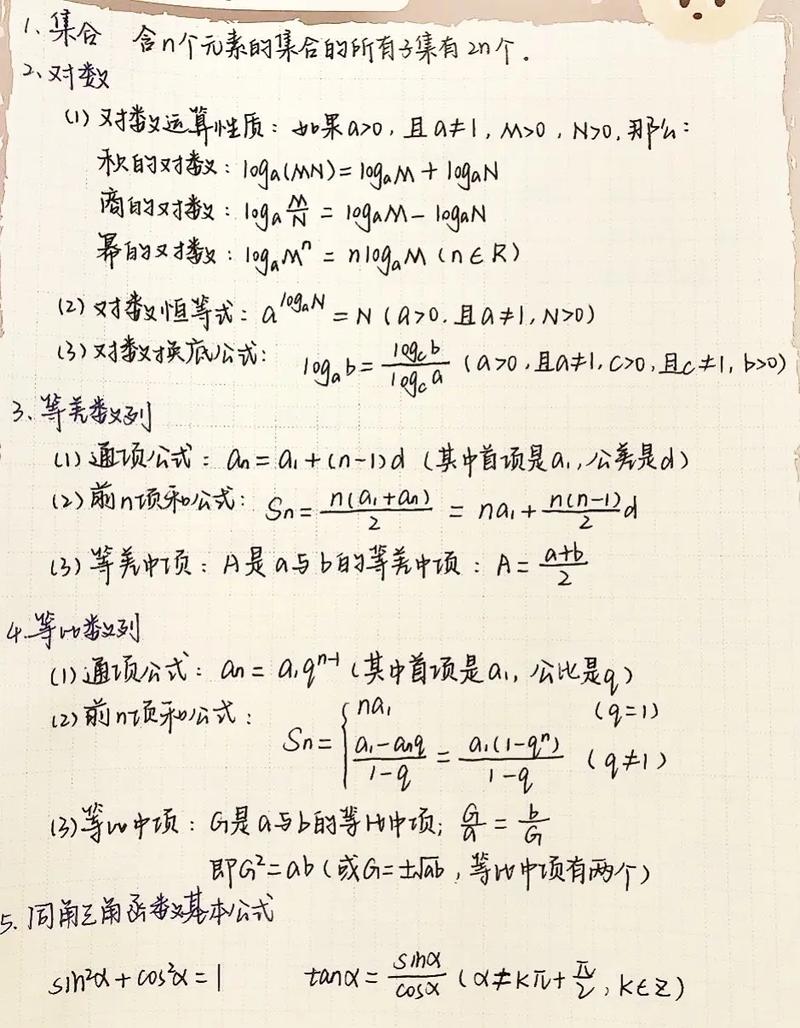

推导公式的第一步,是牢牢抓住基本概念,每个公式的根源,都藏在最基础的定义里。

比如圆的周长公式,我们知道了π的定义是圆周长与直径的比值,即 π = C/d,通过一步简单的移项,周长公式 C = πd 或者说 C=2πr 就清晰地呈现出来了,这个过程不是记忆,而是基于定义的合理推演。

再比如速度公式,老师告诉我们,速度等于路程除以时间,如果你记不住 v = s/t 这个公式,只要回想一下“速度”的本质——单位时间内通过的路程,那么要计算速度,自然就是用总路程除以总时间,一切就变得顺理成章。

借助几何直观

当公式变得抽象时,画个图往往能让思路豁然开朗,图形能将复杂的数量关系直观地展现在我们面前。

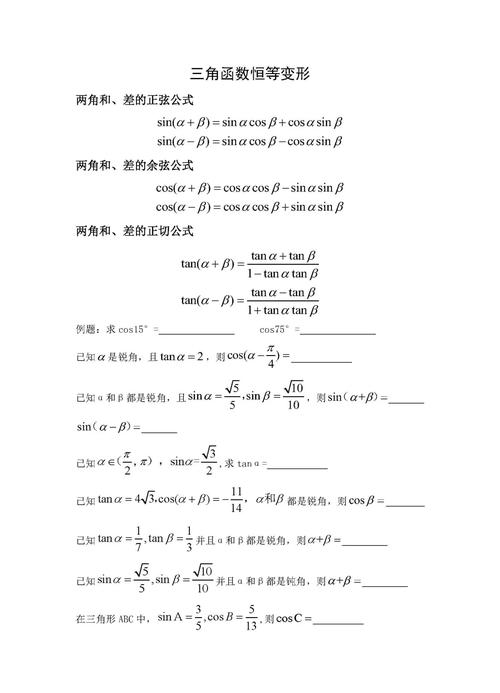

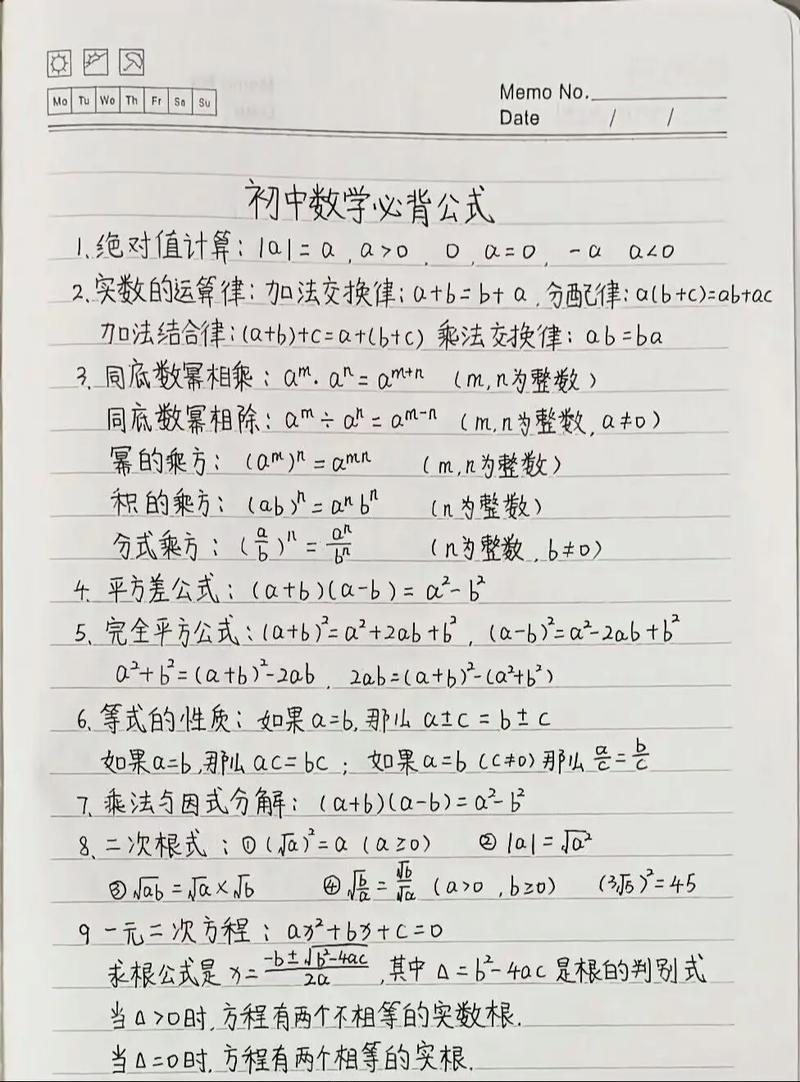

以完全平方公式 (a+b)² = a² + 2ab + b² 为例,我们可以构造一个边长为 (a+b) 的大正方形,它的面积自然是 (a+b)²,这个大正方形可以分割成1个边长为a的小正方形、1个边长为b的小正方形和2个长宽分别为a和b的长方形,把这几部分的面积 a² + b² + ab + ab 加起来,它们的总和等于大正方形的面积,公式就得到了验证。

这种数形结合的方法,让公式不再是枯燥的字母,而是一幅可以看见的图画。

学会类比与联想

数学知识之间存在广泛的联系,利用这种联系,我们常常能从已知公式推导出新的公式。

在学习了三角形面积公式“底乘以高除以二”之后,当我们再学习梯形的面积公式时,就可以尝试将两个完全一样的梯形拼在一起,你会发现,它们恰好组成了一个平行四边形,这个平行四边形的底是梯形的上底加下底,高与梯形相同,平行四边形的面积是 (上底+下底)×高,那么其中一个梯形的面积自然就是它的一半,通过这种转化的思想,新公式的得出就水到渠成了。

从特殊到一般

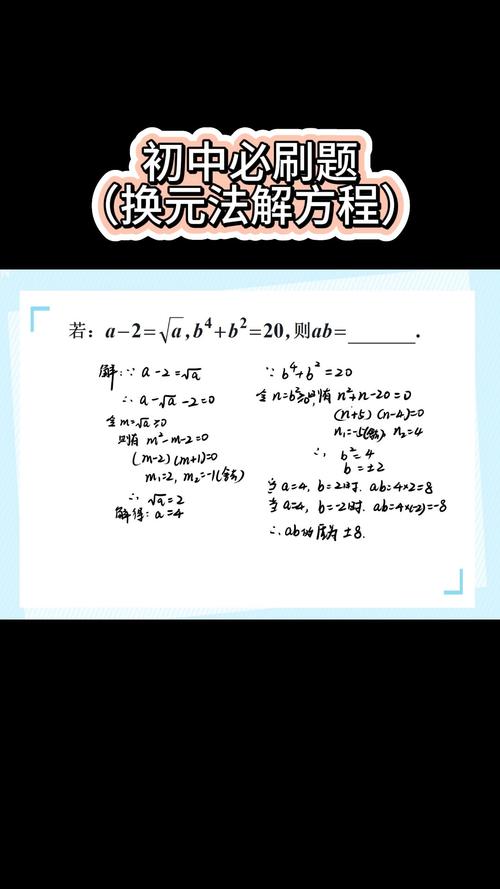

这是发现规律非常有效的一种方法,当我们面对一个看似复杂的问题时,不妨先从几个简单的特殊情况开始计算,寻找其中可能存在的模式。

高斯计算1加到100的故事就是很好的例子,直接累加非常繁琐,他观察到1+100=101,2+99=101……这样配成了50对,结果就是50×101=5050,这种方法推广开来,就得到了等差数列的求和公式 S = n(a₁ + aₙ)/2,先解决特殊问题,再从特殊中总结出普遍规律,这是数学家常用的思维方式。

我个人认为,学习公式推导,其价值远超过考试得分,它是在锻炼我们一种宝贵的思维能力——如何从已知出发,通过严谨的逻辑步骤,抵达未知的答案,当你习惯了这种思考方式,数学对你而言就不再是一门需要死记硬背的学科,而会变成一个充满探索乐趣的世界,下次再遇到新公式,请先别急着背诵,试着问问自己:这个结果是怎么来的?我能不能自己把它推出来?坚持下去,你会在数学学习上收获前所未有的信心和乐趣。

还没有评论,来说两句吧...