孩子盯着数学题咬笔头、揉作业本,你是不是也跟着着急?别担心,这情况几乎每个家庭都会遇到,数学不像文科科目,它需要的是另一种思维方式,当孩子卡壳时,不妨试试这些方法。

先停下来,换个心情

如果一道题超过十分钟没思路,继续硬扛只会增加挫败感,让孩子离开书桌喝口水、看看窗外,大脑在放松时更容易产生新的连接,有些孩子休息片刻后,自己就能找到突破口。

把大问题拆成小步骤

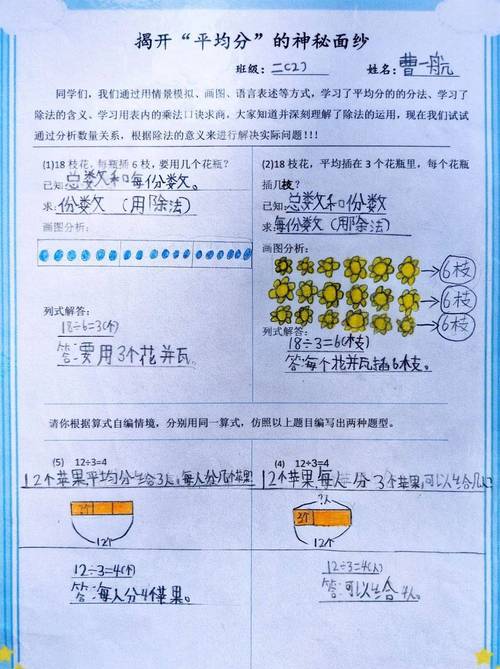

复杂的应用题常让人无从下手,教孩子用铅笔把题目条件划成几个部分,“已知什么?”“要求什么?”“中间需要几步?”这样就像拼图,把零散信息组合起来,难题就变简单了。

画出来比空想有用

遇到几何题或数量关系题,随手画示意图往往比冥思苦想更有效,线段图、圆圈图都能让抽象关系变得直观,特别是行程问题、分配问题,画着画着答案就浮现了。

用生活例子理解概念

孩子不理解“分数”?拿来苹果切一切,搞不懂“周长”?带着他量量书桌边框,数学本就来源于生活,把抽象概念具象化,理解起来就容易得多。

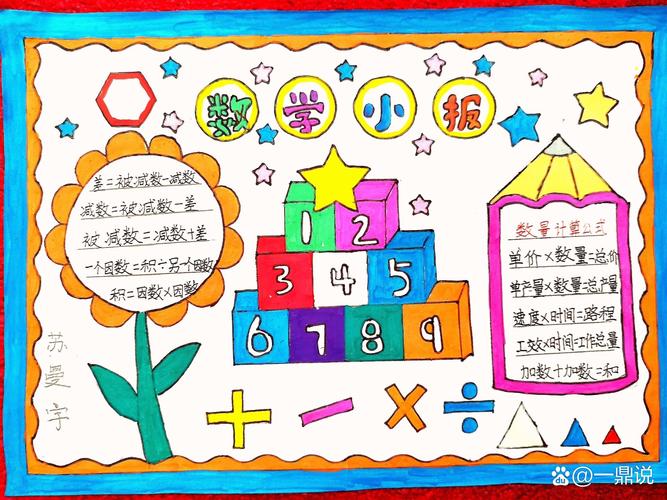

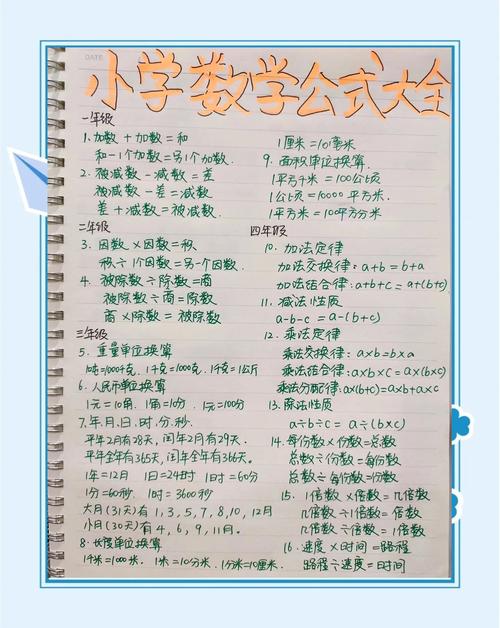

建立错题本真的有用

准备一本专用笔记本,让孩子自己抄录错题,用不同颜色笔标注错误点和正确解法,每周回顾一次,你会发现常错的题型慢慢就掌握了。

有些暂时不会也没关系

偶尔遇到超纲题或偏题,可以明确告诉孩子:“这个知识点确实有难度,我们标记下来,明天问老师。”诚实面对知识盲区,比胡乱填写答案更有价值。

当孩子解开难题时,请具体表扬:“你刚才用画图的方法解题很有创意!”而不是简单说“真聪明”,具体的肯定会让孩子明白:成功源于方法和努力,而非天赋。

数学思维就像肌肉,需要持续适当的锻炼,少一些催促,多一点耐心,陪伴孩子享受思考过程,比单纯追求正确答案更重要。

还没有评论,来说两句吧...